任仲夷女儿 任弼时的妻子和儿女

1939年,任弼时与陈琮英在莫斯科。 任远志这个名字第一次跃入我的眼帘是在1968年。那段时间每当沿着复兴路进出北京城,我都看到军事博物馆外墙上那两幅醒目的大标语,一个大大的红“×”重重地压在“任远志”3个字上。

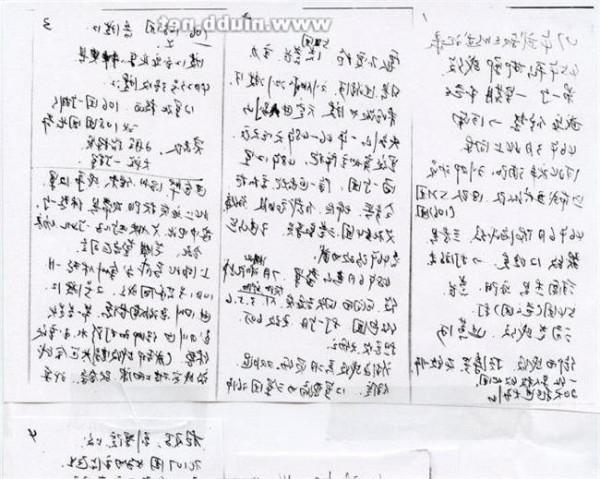

任远志――任弼时的大女儿――混进革命队伍的特务分子……我简直无法把这一切联系在一起。 33年后的今天,为给一部电视专题片撰写文案,我第一次叩开任远志的家门。不想,我和远志大姐还是北京师大女附中的校友。

不等切入话题,我们已经谈得很投机了。远志大姐今年70岁,文质彬彬,平易近人,那略带湖南乡音的嗓音分外清晰、圆润。在采访中,她谈起自己的父亲、母亲,弟弟、妹妹,谈到她自己一生坎坷且不平常的经历……情动之余,我萌生了一个念头:把任弼时和他的妻子儿女的真实故事告诉读者们…… 父母的婚姻始缘于封建家庭之命,发展这桩婚姻的基础却是父亲的真诚和母亲的执著。

我才出生百日,就和母亲一起被敌人关进监狱。

父亲高兴地夸奖说:“孩子也参加了和敌人的斗争呀!” 每当谈到我的家庭,人们都会对我父母的婚姻表示不解:父亲任弼时是一位从苏俄留学归来的大学教授,母亲陈琮英却是长沙郊外一个没有文化的织袜女工,如此之大的文化反差,却彼此忠贞不渝。

严格地说,父母的婚姻始缘于封建家庭之命。1897年,爷爷的结发妻子陈氏不幸病故。不久,爷爷续娶了我的奶奶朱氏。爷爷与前妻感情很好。续弦时,他与陈家相约,下一代人一定与陈家再续姻亲。

1904年,父亲一出生就与年长两岁的陈氏侄女陈琮英结下“娃娃亲”。从此,他们青梅竹马,两小无猜。 父亲祖上曾是乡间望族,随着清廷的腐败、衰亡,家族的官位也逐渐下降。爷爷是一位开明的乡村教师,一生安于清贫的教书生涯。

父亲4岁开蒙,随父课读,11岁时,考入省城长沙的湖南第一师范附属小学。母亲陈琮英自幼丧母,因外祖父常年在外教书,从小即随兄嫂生活,12岁便进入长沙北门外一家织袜作坊当童工。

父亲在湖南第一师范附小读书的3年中,我家的经济状况越来越差,爷爷已无力负担父亲的全部费用。心地善良的母亲常常用织袜子得到的微薄收入接济我的父亲。 1920年8月,经历“五四”爱国运动洗礼的父亲,被毛泽东、何叔衡等人筹组的长沙“俄罗斯研究会”派往上海外国语学社学习俄文,做赴苏俄勤工俭学的准备。

这一年,母亲已是18岁的大姑娘了,明知父亲此行难料归期,却毫无怨言地支持他的选择:“你放心地去吧!家里有我照料。

”说罢,递上两双她亲手织的棉纱袜子,从此,一别6年。 1924年秋,父亲结束了在莫斯科东方大学的学习生活,返回上海,被党组织派往上海大学任俄文教授。早在 1926年3月,任弼时和陈琮英在上海结婚。

1920年秋天,父亲即在上海参加了中国社会主义青年团,1922年12月在莫斯科转入中国共产党。父亲回国不久,便参与团中央的领导工作,1925年7月,正式出任团中央总书记,先后领导广大青年积极参加“五卅”运动,开展罢工、罢课,策应北伐等具有广泛影响的革命斗争。

当时上海的一些年轻知识女性,对刚从苏俄回国的青年运动的杰出领导人任弼时,产生了爱慕之心。对此,父亲毫不动心,仍旧常常思念着曾经同苦共难的未婚妻陈琮英。

1926年3月,党组织决定接母亲来上海,参加党的地下工作。由于从小营养不良,加上繁重的童工劳动,母亲的个头还跟6年前一样,一点也没长高。一身俭朴的女工装束,一双缠过足的小脚,依伴在西装革履的丈夫身边,走在上海的大马路上,她总是低着头,生怕看到一双双嘲笑的眼睛。

新婚之际,母亲直率地问父亲:“你是一个追求新思想的青年,又是留学苏俄的‘洋学生’,怎么会遵从父母之命坚持封建的婚约呢?”父亲坦诚地对母亲说:“我们有共同的命运,共同的语言,共同的理想,共同的奋斗目标……”父亲的脸上透着刚毅,浓眉下明亮的双目射出光芒。

他的坚定感染着母亲。从此,母亲开始了新的人生,跟随父亲踏上了艰辛、漫长的革命征程。

如果说父亲最初接受这个婚姻是源于对爷爷的孝心,那么发展这桩婚姻的基础却是父亲的真诚和母亲的执著。 在父母为共同理想忘我奋斗的艰难行进中,一个个可爱的小生命先后诞生了。

母亲一共生了9个子女,却有5个夭折或失散在革命战争年代。 1928年10月,父亲奉党中央之命到安徽巡视工作,不幸在南陵县被捕。为了营救父亲,在党组织的安排下,母亲从上海紧急赶往长沙。她怀抱着襁褓中的女儿爬上一列拉煤的货车。

天冷风大,煤渣、煤块疯狂地向她们飞来。小姐姐因受风寒患了肺炎,不久便夭折了。她是父母的第一个孩子!父亲心痛地说:“她是为营救我,为革命献身的呀!” 1931年3月,中央政治局决定派父亲去中央苏区工作,娇小瘦弱的母亲已怀胎十月,父亲抚摸着她的肩膀,安慰道:“别害怕,要坚强,孩子生下后,不论是男是女,我们都叫他(她)远志吧!

希望他(她)有远大的志向。”父亲离开上海7天后,我便出生了。

由于叛徒的告密,我才出生百日,就和母亲一起被敌人抓进监狱。勇敢机智的母亲装成什么都听不懂的农村妇女。每次敌人审讯,她都不动声色地使劲儿掐我的腿,痛得我大哭起来,吵得敌人不得安宁,草草结束审问。

由于党组织的极力营救,一年后,我们母女终于平安出狱。父亲听说我在狱中的表现后,高兴地夸奖我:“孩子也参加了和敌人的斗争呀!” 母亲出狱不久,接到周恩来伯伯的电报,让她立即离开上海,去中央苏区工作。

母亲当机立断把我送回湖南老家,托付给年迈的老奶奶照管。 1933年,父亲被派往湘赣边区,担任省委书记兼军区政委。母亲跟随父亲开始了戎马生涯。第二年8月,父亲奉命率红六军团突围西征时,把不满半岁的弟弟“湘赣”寄养在当地老乡家,从此,再也没有找到他的下落。

1936年8月,红二、四方面军过草地时,母亲又生下一个女孩。父亲为她取名“远征”。一望无际的茫茫草地,到处是泥潭和沼泽。母亲和红军战士一样,只能用草根充饥。

妹妹生下后,母亲没有一滴奶。望着嗷嗷待哺的女儿,母亲落泪了。正在万般无奈之中,朱德总司令端来一盆冒着热气的鲜鱼汤。为了长征队伍中这个幼小的生命得以存活,朱总司令亲自找水塘为她钓鱼。这种真挚的革命情谊使母亲感动得说不出话来。

在行军中,为了减轻母亲的劳累,尽到做父亲的责任,父亲坚持自己背孩子。父亲身边的红军战士们也都抢着背孩子。远征成了红二方面军的女儿。 我6岁那年,母亲把刚满一岁的远征妹妹也送回老家。

一年后,奶奶不幸病逝。我和妹妹成了孤儿。原来照顾奶奶生活的好心的王婆婆留下来照料我们姐妹。年复一年,我们过着清苦的乡村生活。 任弼时、陈琮英与儿子任远远在延安。 1938年3月,父亲奉党中央派遣,赴莫斯科担任中国共产党驻共产国际代表团负责人。

母亲随父亲远行。我的小妹妹远芳出生在异国他乡。两年后,父亲奉召回国,把刚满周岁的小女儿留在了莫斯科国际儿童院。 与3个姐姐的童年经历相比,弟弟远远是最幸运的。

1940年12月19日,弟弟出生在延安中央医院,从小生活在父母身边,受到父母无微不至的关心和照顾。父亲像一位诲人不倦的教书先生,教他识字,为他写字帖:“小孩子要用心读书,现在不学,将来没用。

”弟弟每天写一篇大字,父亲工作再忙,也要为他划圈打分。党中央进京途中,经过五台山,父亲心疼儿子,把马让给儿子骑,自己却顶着风雪揪住马尾巴一步一滑吃力地行进。 父亲爱每一个孩子,他对我们的感情,既是亲子之爱,又是从他的革命职业中产生的。

也许因为前面3个男孩的不幸,母亲则对远远格外偏爱。 我长到15岁,才第一次见到自己的父亲。在转战陕北途中,毛泽东欣然挥笔,为我写下“光明在前”的题词。

身为中央五大书记之一的父亲,在天安门城楼开国大典的领袖行列中却找不到他的身影 我是1946年7月11日到延安的,长到15岁,才第一次见到自己的父亲。看着父亲戴着黑边眼睛,蓄着小胡子的样子,我怎么也叫不出口。

父亲仔细地端详着这个从来没有见过面的女儿,许久,才说了一句:“大女儿,你回来了!”说着,他把我紧紧地搂在怀里,面颊轻轻地贴在我的头上。有生以来,我第一次享受父爱,鼻子一酸,泪水禁不住涌了出来:“我也有爸爸妈妈了,我再也不是孤儿了!

” 我和父亲共同生活的时间虽然有4年,实际在一起却不足一年。在陕北王家湾是我一生中最难忘的日子,父亲给予的浓浓的爱温暖着我的一生。 1947年3月,国民党胡宗南匪军调集23万军队大举进攻延安。

父亲和毛泽东、周恩来转战陕北,指挥全国的解放战争。主力部队撤离延安时,我在延安中学读书,远征在延安保小。考虑我俩年岁较小,随学校行军有困难,学校建议我们跟着母亲随刘少奇东渡黄河到晋察冀解放区去。

父母态度坚决地说:“还是让她们锻炼一下吧!”母亲带着弟弟走了,我和远征打起背包,随同学们一起出发。 4月13日,党中央在陕北安塞的王家湾暂住下来。父亲把我们姐妹俩接到身边。

在王家湾,党中央的领袖们一同住在老乡薛如谢家的一孔窑洞里。窑洞分为3间,毛主席和江青住在左边,周恩来和陆定一住在中间,我和远征随父亲住在右边。 4月的陕北,春寒料峭。一次,我在河沟里洗被子,受凉后发起高烧来,转战途中,部队医药奇缺,只能用凉水毛巾冷敷降温。

深夜,父亲坐在小炕桌上聚精会神地批改文件,起草电报。一会儿,拧一条冷毛巾轻轻敷在我的额头上,过一会儿,再换一条。他不时用面颊贴贴我的额头,看我退烧没有,接着继续工作。

周恩来伯伯也过来帮父亲照料我:“好些了吗?大女儿,还有哪里难受?”他一边跟父亲谈工作,一边换冷毛巾为我降温,一连几夜都是这样。白天,毛泽东伯伯常踱到我们的窑洞,用家乡话问我:“大女儿,好些了吗?还烧不烧?以后水太冷就不要到河里洗被子了,脏就脏点儿吧。

现在是战争时期,等条件好些咱们再去讲卫生好嘛!”说着,又吩咐警卫员:“去问问咱们的医生,还有没有退烧药,拿来给咱们的大女儿吃!

” 父亲和领袖们的关爱抚慰着我饱受苦难的幼小心灵。奶奶去世时,我只有7岁,却像大人一样锄地、浇粪、种菜、抬水、洗衣服、带妹妹,什么活儿都干。12岁那年,我出麻疹,高烧不退,还要天天跪在井台上打水,帮王婆婆烧菜……再看看眼前的一切,幸福的泪水一次又一次地浸湿了我的被角。

6月初,党中央准备转移。我和远征也要随中央机关的工作人员东渡黄河到晋绥根据地去了。我真舍不得离开父亲和伯伯们。我决定请毛伯伯在我心爱的小本子上为我题词。

毛伯伯坐在帆布椅上,慈祥地摸着我的头说:“大女儿,要过河了,给你题什么字呢?”思索片刻,他欣然挥笔,写下“光明在前”的题词。站在一旁的江青也拿起笔,模仿毛主席的字体写下“为人民服务”5个字。

父亲也为我写下“努力学习”的题词。 直到今天,只要一闭上眼睛,当年父亲和毛伯伯、周伯伯为中国革命忘我工作的身影他们之间亲密的战友情,以及他们对我的关心呵护就会一一浮现在我的脑海里。

1949年3月23日,伴随着人民解放战争胜利的隆隆炮声,中共中央和中央军委机关在毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来、任弼时的率领下,离开他们最后一个农村指挥所――西柏坡,向北平挺进。由于过度的劳累,父亲在延安时,已患上严重的高血压。

这通向最后胜利的一段行程,身受病痛折磨的父亲大多是躺在中型吉普车中完成的。 10月1日,首都30万军民在天安门广场举行隆重的开国大典。然而,在天安门城楼开国领袖的行列中,却找不到父亲任弼时的身影。

无情的病痛残酷地将父亲按在收音机旁,借无线电波享受这一辉煌的时刻。那天,远征和八一小学的同学们一起到天安门参加游行。我和弟弟在家陪伴着父母。实况转播结束后,父亲便坐不住了,焦急地等待着远征归来。

他要让全家和远征一起,分享天安门广场上“中国人民从此站起来了”的喜悦和激动。 1950年10月1日,父亲终于登上天安门城楼,兴高采烈地参加国庆一周年庆典。这时,朝鲜战争爆发,一连几日的政治局会议常常开至深夜,尽管医生再三强调父亲到睡眠之时即应退席,然而,在这种关键时刻,父亲早已忘记了自己的病痛,并未料及生命的最后时刻已经临近,只是全身心地扑向工作。

10月25日清晨,父亲突发脑血管意外,经多方抢救无效,10月27日12时36分,溘然长逝,享年46岁!

父亲匆匆地走了,离开了他终身奋斗的事业。整整30年,他像骆驼一样,背负着沉重的担子,走着漫长、艰苦的道路,没有休息,没有享受,没有个人的任何计较。

父亲是新中国成立之初中央领导层中第一个倒下的创业者,毛泽东满目戚容地扶柩送他西行;朱总司令沉痛地举起右手行军礼向他告别;周总理当着我们晚辈掩面失声……5个月前,才从莫斯科回国的12岁的小妹妹远芳的哭声令人心肺欲裂。

亲爱的爸爸: 我从来没有想到,我还有您这样亲爱的爸爸。直到1950年1月1日,您到莫斯科养病,我才第一次与您见面……我同您在医院住了一星期以后,便深深感觉一种温暖,这是我从来没有领受过的。

因此我毅然决然地同爸爸您回到了中国……哪里知道,我终究是一个没有爸爸的女孩!同我相处不到10个月,您就永别了我们,我的泪水流尽,心房欲碎。一切的一切,无法挽救我的爸爸…… 在这个世界上,我最爱的是父亲,父亲去世多年后,我的头上依然系着一根白色或黑色的毛线绳,以此寄托我的哀思。

“文革”中,江青为了报仇出气,诬蔑我母亲是“寡妇集团”的团长,被毛主席和周总理严加制止。

江青又诬陷我是特务,我和爱人身陷囹圄5年之久,幼小的儿女成了无家可归的流浪儿 1953年,我22岁,与刚从朝鲜战场回国的战地记者、我在边区联中的同学白世藻结为伴侣。我们结婚时,朱德、彭德怀和聂荣臻伯伯分别送给我一条软缎被面;叶剑英伯伯送给我一条毛巾被和一块英格手表;李富春伯伯和蔡畅妈妈送给我一块精致的坤表。

48年过去了,几条被面被洗得没了颜色,毛巾被上补丁摞补丁,手表也失去了昔日的光泽,这些最珍贵的纪念物我始终精心地收藏着。

它们寄托着老一代无产阶级革命家对老战友任弼时的怀念,也寄托着他们对任弼时后人的关爱。 爱人回国后,在解放军画报社任摄影记者,收录了大量反映将帅风采和部队作战训练的珍贵镜头。

我在国家轻工部任部长秘书。1954年11月,我们的女儿出生了。1957年5月,我们又有了一个儿子。我们这4口之家只有一间8平米的小屋,生活清贫,也曾遇到风雨,但恩恩爱爱,其乐融融。

建国10周年,军事博物馆作为首都十大建筑之一矗立在北京西郊。白世藻参加了军博的筹建工作。在工作中,他刻苦自学中文和古汉语,成为一名出色的文字记者。1962年,我也调入军事博物馆,当了一名资料员。 1966年,“文化大革命”爆发了。

曾经在王家湾同住一孔窑洞、主动为我题词的江青成了“文革”旗手。她对故去16年的任弼时仍旧怀恨在心。在延安,父亲是中共中央秘书长,人称党中央的“大管家”。他对江青搞特殊化的缺点,曾进行过多次批评和抵制。

一年夏天,江青想在窑洞前搭个凉棚,要求我父亲批给她几匹白布。父亲当场拒绝了她。江青又来找我母亲,求她说情。母亲严肃地说:“我们共产党不兴枕头风。”又把江青顶了回去。

陕北的冬天是寒冷的,父亲和毛泽东、朱德、周恩来等党中央领导同志都是穿着粗布棉衣过冬。江青耐不住艰苦,来找我父亲,说是要买宁夏九道弯儿的滩羊皮做皮袄。父亲严厉地说:“党的经费很紧张,我们的战士现在连棉衣都没穿上,我不能随便批这笔钱!

更何况,去宁夏要经过敌人几道封锁线,难道能让战士们冒生命危险去买这几张滩羊皮吗?!”江青没趣儿地走了。几天后,她又来到父亲的窑洞,一进门便把一袋银元撒在地上,骄横地说:“我别的没有,只有银元!

”父亲毫不迁就,嗤之以鼻! “文革”中,江青为了报仇出气,居然诬蔑我母亲是“寡妇集团”的团长,还指使人抄了母亲的家。江青的行为被毛主席和周总理严加制止后,她仍不死心,处心积虑,伺机报复。

1967年,为庆祝建军40周年,军事博物馆举办了《我们心中的红太阳》大型图片展览。林彪一伙为了篡党夺权,不惜篡改历史,强令把有关朱德等老帅的重要图片摘掉,甚至对一些图片进行了换头术。

白世藻和军博的同志们尊重历史,对这种卑劣做法进行了抵制。军委办事组成员吴法宪到军博审查展览时,大动肝火,要求“不折不扣”、“原地原样”地恢复展览。有人乘机落井下石,暗中写小字报揭发白世藻,说他诬蔑江青是特务。

1968年3月21日,“杨余傅事件”的当天,林彪、江青一伙趁机将白世藻逮捕。 欲加之罪何患无辞!江青更是大打出手,火上浇油地说:“任远志是特务!”霎时间,天安门广场、军博周围、驻京军事单位的外墙上刷满了“打倒任远志!

”“揪出大特务任远志!”之类的大标语,有的标语甚至一人多高。4月12日深夜,一伙人翻墙入室,闯进我的家,把我带走了。情急之中,我发现地上有一枚小小的气密嘴,趁人不注意,我把它塞在鞋腰里。

在狱中,我被单独关在一间窗户被钉得严严实实的牢房里。小小的气密嘴成了我手中惟一的战斗武器。我用它在墙上写满了“誓死保卫党中央!誓死保卫毛主席!”的标语。每天晚饭后,我便在门后墙角画上一道,用密密麻麻的“正”字,记录下被监禁的天数。

我和丈夫被监禁时,女儿只有13岁,儿子才上二年级。每当端起饭碗,我就想孩子,两个孩子在流浪,作为母亲怎么能咽得下这口饭呢?专案组的人很想让我死,有意让我打扫装有敌敌畏等有毒物品的仓库,以为我实在经受不住就会服毒自杀。

因为他们整了我半天,什么问题都没有,如果我自杀,也落得个“畏罪自杀”的罪名。在身陷囹圄的5年中,我总是这样鼓励自己:我是真正的共产党员,是军人,是任弼时的女儿,无论如何我要坚强地活下去!

林彪、江青一伙的倒行逆施总有一天要见天日! “9・13”事件后,黄、吴、李、邱被隔离审查。得知这个消息后,白世藻在狱中给周总理写信,申诉自己被诬陷、被迫害的情况。

周总理及时批复了这封信。总政治部李德生主任亲自派人到监狱里把白世藻接出来。白世藻出狱后,才知道我也被关押了多年,现在还在监狱里。他又写信给叶帅,为我申诉。1972年12月,我终于获释出狱。

从“文革”被监禁开始,我便被剥夺了工作的权利。“文革”后,我被中央组织部借调,参与中央文献研究室《任弼时选集》的编纂工作。3年中,我总算为中共党史研究、为我父亲做了一些有益的事。 我从小受苦,文化底子差。

父亲在世时,曾多次给我写信,鼓励我努力学习。中学毕业后,我曾上过两年俄语学院,因实在看不惯苏联专家的生活举止,执意中断了学业。我的弟弟妹妹都是大学生。远征毕业于北京工业学院,远芳毕业于北京航空学院,远远毕业于中国科技大学。

他们学有所成,在各自的工作岗位上做出了成绩。每当想起父亲的教诲,我心里就很惭愧。 自信夕阳无限好。1987年,56岁的我开始读函授大学,先后毕业于北京书画函授大学和总政老干部学院玉渊潭分院,成为该院的创作研究员,一级书画师。

我的书画作品多次参加全国全军书画展览。我的书画作品和辞条被收入60多部画集或辞典。我的国画――《牡丹》,还获得2000国际水墨艺术作品大赛金奖。

我的爱人白世藻1956年曾患红斑狼疮,好不容易拣回一条命,“文革”中,又两度入狱,受尽非人的折磨,再次身患癌症,生命垂危。小平同志复出后,得知此事,白世藻才得以保外就医。 白世藻出身贫寒,姑父是张家口地区有名的中医。

他4岁便师从姑父,步入杏林。背药名,记单方,望、闻、问、切,这对一个孩子来说,简直太枯燥了。白世藻很调皮,常常把指甲剪得尖尖的,号脉时,有意用指甲扎人家。尽管无心学医,毕竟经过中医世家十几年的熏陶,他在中医药理论和实践方面有了最初的积淀。

说来也怪,白世藻成了小有名气的摄影记者和文字记者后,反倒热衷起中医中药来。特别是他第二次身患癌症,在多方医治无效的情况下,他自己诊病,自己开药方,终于重获新生。

劫后余生的白世藻潜心钻研医道,救治了不少身患绝症的病人。国家卫生部和解放军总后勤部专门组织著名医学专家和教授对他进行考核评审,肯定了他在中医理论和中药药理方面的功底,及诊治癌症和疑难杂症的独到功力。

10多年来,白世藻作为著名的中医教授蜚声海内外。 母亲对女儿严厉得近乎苛刻,也许,她从小就是这样坚强地走过来的,她要求自己的儿女们也要像她一样。母亲最喜欢红军帽。妹妹当众一句:“妈妈的帽子是假的!

”母亲气得说什么也不原谅她 与父亲相比,母亲对女儿严厉得近乎苛刻。我刚刚一岁,正是需要母爱的时候,她却把我送回老家;党中央转战陕北时,她毫不犹豫地让体弱多病的我和年幼的妹妹跟随学校行军;“文革”中,我和丈夫被监禁多年,却得不到母亲任何帮助……每当想起母爱,我都在心底暗暗流泪,如果父亲要是晚些走,我也不至于受那么多的苦。

然而,母亲仍旧是一位受人尊敬的好母亲。母亲,一个身材瘦小的弱女子,从大革命时期就坚定地追随父亲走上了艰苦卓绝的革命征程。

一双解放小脚,带着身孕,背着孩子,顽强地走完两万五千里长征路。母亲做了一辈子党的机要工作,党性极强。毛主席曾赞扬说:“让陈琮英管机要,秘密烂在她的肚子里,都不会说出去。

”父亲逝世后,母亲陷入巨大的悲痛之中,但她节哀自勉,把斯大林送给父亲的“吉斯150”高级卧车,以及父亲生前的用具,包括软床、钢琴统统交还给公家,带着4个儿女过着节俭朴素的生活。

母亲处处检点,从不与他人攀比,不曾向党组织提出任何个人的要求,始终兢兢业业地为党工作。也许,母亲从小就是这样坚强地走过来的,因此,她要求自己的儿女们也要像她一样。 母亲对昔日的革命战斗生涯怀有深深的眷恋,突出表现在对红军和人民解放军的军装情有独钟。

我和爱人都是军人,每次我们夫妻双双穿着军装回家,母亲总是用羡慕的眼神不时盯住我们看。我曾建议说:“妈妈,您和刘英妈妈把众多女红军联合起来,给毛主席打个报告,就说你们都想穿军装,如果主席批准了,我马上找一套军装给您。

” 80年代末,母亲在一次重返江西老根据地的纪念活动中,高兴地得到一顶红军帽,从此爱不释手。无论是参加重大活动,还是平日在院子里散步,她都要把红军帽戴在头上。

前几年,母亲参加重大纪念活动比较频繁。电视记者在制作电视新闻节目时,总是给我母亲――一位戴着红军帽的瘦小老太太一个特写镜头。我们姐妹曾经劝说母亲:“妈妈,这帽子也不好看,现在都什么时候了,不要走到哪儿戴到哪儿。

”母亲理直气壮地说:“我喜欢,这是革命传统!” 一次,妹妹远芳陪母亲参加联谊活动,老同志们看到母亲戴着红军帽,都赞不绝口。这时,远芳冷不丁地说了一句:“妈妈的帽子是假的。

”母亲的脸唰的一下从脑门儿红到脖根,生气地辩解说:“谁说是假的?!”刘英妈妈在一旁笑着圆场道:“陈大姐的这顶红军帽,当然是真的!”她用手指数着帽子的八个角说:“你们看,它有八个角,还有一颗红五星。

只不过,陈大姐的帽子不是过去的那顶,而是一顶新的、真正的红军帽!”刘妈妈的解释引起满堂喝彩。母亲的脸上也露出了笑容。可是对妹妹远芳,母亲说什么也不能原谅,一个星期没有和她说话,直到妹妹向她承认了错误。

说起来,母亲也很不幸,幼年丧母,中年丧夫,晚年丧子。弟弟远远长相酷似父亲。母亲和我们3个姐姐对他都非常疼爱。孰料,1995年,弟弟患了肺癌,发现时,癌细胞已经广泛转移,仅仅两个多月就离开人世。

弟弟很孝顺母亲。他也是母亲感情的全部寄托。弟弟去世6年了,我们对母亲始终守口如瓶。 母亲年事已高,记忆力渐渐丧失,偶尔也想起儿子。我们姐妹总是用“远远出国了!”之类的话搪塞她。我们也怕哪一天母亲突然清醒,知道弟弟已不在人世,经受不住这样的打击。

有时,我们也非常巧妙地试着问母亲:“远远有多长时间没来看您了?”她回答说:“大概两个月了吧!”我们这才踏实一些。 我们姐妹3人出生在战争年代,成长在苦难之中,很早就失去父亲,从小相依为命,感情始终十分融洽。

远征生在草地,性格倔强,母亲给她起的小名叫“蛮子”,但她做事干练,心地善良,虽然她的职务比我高,还是全国政协委员,仍旧很尊敬我。远芳是从苏联回来的,50多年过去了,从小养成的生活习惯和待人接物的方式也许很难改变,好像不了解中国的国情似的,说话办事单纯、直率,称呼我时,还娇嗲地“接接(姐姐)、接接(姐姐)”地带着俄文腔。

两个妹妹对我都很好,有关家庭的大事,都征求和尊重我的意见。

在我落难的时候,她们轮流帮我照顾孩子,就像对待自己的亲生儿女一样。 如今,我们的儿女也已经是三四十岁的人了。我的女儿任白净是部队的医务工作者;儿子白洁在空军工作,曾是首长专机组的政委。

我的弟弟妹妹各有两个孩子。他们都是大学生。远征的大女儿朱小平最有出息,现在是美国微软公司的软件测试工程师。远芳的小儿子吴晓文也不错,毕业于北京航空航天大学,现被中航技公司派往海外工作。

父亲离开我们已经51年了,母亲在这个世界上又生活了半个多世纪,这的确是一件很不容易的事。2001年元旦,母亲进入她人生的第一百个年头。我们姐妹和医护人员以及数十位老一代革命家的子女们,在北京医院的一间小会议室里,热烈地为母亲庆祝百年华诞。

母亲依旧戴着那顶红军帽,披着一件毛线编织的红披肩,面带青春的微笑,仿佛又回到跟着父亲任弼时南征北战的峥嵘岁月……*/ (《中华儿女》2001年第10期)