傅申书画 傅申:书画船—中国文人的“流动画室”

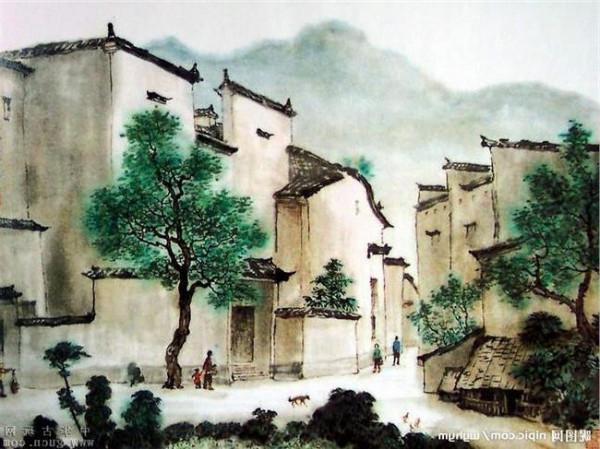

我的家乡在上海的浦东,浦东的傅家宅,那里也是傅雷、傅聪先生的老家。后来我的祖父、父亲搬到了新场北边的一个小镇——坦直镇。那个小镇只有一条街,沿着河,我家前门对着街上,后窗是河。

傅申

傅申:书画船—中国文人的“流动画室”

书画,中国,董其昌,流动,画室,文人,手绘,傅家宅,傅雷,傅聪

傅申:书画船—中国文人的“流动画室”

傅申:书画船—中国文人的“流动画室”

观点

三、舟中行旅与书画创作及鉴赏的关系

董其昌在王蒙的《青卞隐居图》(图16)上有诗堂题“天下第一王叔明画”。下面有题跋“庚申中秋日题于金阊门季白丈舟中”,在船上写的鉴赏。他的朋友也是把画带在船上,互相都有“书画船”,旅行的时候带着这样的名画,实在是风雅得很。朋友之间互相欣赏,还要题跋留念。他讲的不错,此画确实是“天下第一王叔明画”,虽然他后来看到了更好的,但这张的确是王蒙的代表作。

董源的《潇湘图》,董其昌一题再题。什么原因呢?这有一个故事。董其昌说“余丙申持节长沙(吉藩),行潇湘道中……”他看到这个景致,“一一如此图”,很像这张画。现在展观此卷“令人不动步而重作湘江之游”,看画时好像又重新到潇湘道中去旅游了一次。

其实当初他看到这张画的时候,签题已经模糊了,是什么图也不知道。但因为他之前已经到潇湘道中去游历过一次,一看此画就说这张是《潇湘图》,画的就是潇湘的景致。所以这件《潇湘图》是董其昌再命名的,他知道董源有这么一张画,虽然之前没有看过。

所以旅行跟鉴赏也有关系。他“丙申持节吉藩,行潇湘道中,越明年,得此”,第二年才得到这张画,“北苑《潇湘图》,乃为重游湘江矣”“今年复以校士湖南”,又到湖南去一次,“秋日乘风,积雨初霁,因出此图,印以真境”“良可兴感”。

第二次去湖南,把这张画一同带着对景赏画。他的这种生活,对于现在的收藏家来说是没有了。“书于湘江舟中”,字写得龙飞凤舞,是董其昌非常奔放的一件题跋。

董其昌自题仿赵大年的山水画:“昔人评赵大年画……甲寅七月望舟行昆山道中画并题”。到昆山去,船还在走,他写了这个题跋,表现了他愉悦兴奋的情绪。

另外,董其昌把自己收藏的赵大年的《湖乡清夏图卷》交换了赵孟頫的六体千字文,“遂似交绝”,他说我与赵大年的画就像绝交了。同一天,“并见惠崇卷于惠生舟中”,惠生也是收藏家,他带了很多书画,其中一件是跟董其昌交换,其他还有惠崇的画。董其昌说:“当有望气者惊诧。”会望气的人看到惠生这条船有这么多名画在上面,一定是有特别的气(祥云)笼罩保护着。

董其昌的晚辈朋友李流芳的书画扇,“戊午八月廿八日,风日清美,邀西生上人同泛六桥……倚船作画,意思闲逸,见者疑非世间人也!”在船上画画,自己也觉得像神仙一样!这个手卷是“泊舟段桥”,船在桥边停了,无事便画了这个手卷。“丙寅冬日泊舟阊门,书唐人五言二首”,是李流芳在苏州的一个书法卷子。李流芳的山水轴:“碧浪湖舟中坐雨作此遣兴”,标准的“书画船”上的作品。台北故宫博物院有一个管道昇的小手卷,画的密密麻麻的竹林,也是在碧浪湖画的。

有一位比较职业性的画家,由于他是浙江人,向来将他归属于“浙派”,其实是董其昌的追随者,这位画家是蓝瑛。“蓝瑛画维扬舟次”,是说在扬州,船上画的。

蓝瑛也画过一幅立轴,“丁酉秋仲画于西湖舟次”,在西湖上画的。画这大画不容易,桌子绝对没有这么大,但是中国画可以把纸拖上拖下来画。较多的还是手卷。蓝瑛的一件手卷中有“吴趋小舠中送司马先生归京口……于锡山道上”,说明是去无锡的水路上画的,仿王蒙的一张手卷,画得密密麻麻,比较工整。

张鹏翼写过一幅立轴,“舟泊苍梧”。立轴比较少见,因为船上地方小,写册页和手卷的比较多,立轴写起来比较麻烦,空间有限,可能是有人替他前后拉着纸来写。

王铎有一幅《临米芾》的书法。米芾有很多船上的作品,所以其中的“舟次”不是讲王铎在舟中,而是临的米芾在舟中。但王铎也有在舟中写的隶书册及立轴。

著名的画家石涛,他的很多画其实是画他自己在船上。一个册页题“春日秦淮舟中”,在南京秦淮河的船上。另一册页上题“旧纸数片,总江行所作,舟中不能尽其法,遣兴而矣。”说明很多他的作品都是在船上画的。

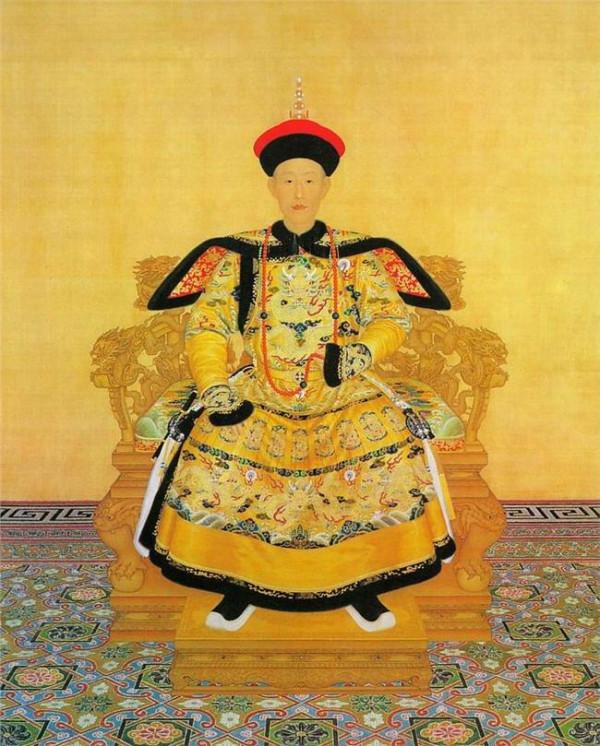

乾隆皇帝六下江南,每次都带了宫里收藏的好东西一同走。比如到杭州,就带有关描述杭州景致的诗卷、画卷,到了该地就拿出来欣赏、题跋,他的兴致非常好。例如他带着假的《富春山居图》(子明卷),到处拿出来欣赏,题得密密麻麻!他不知自己看走眼了。

其实乾隆皇帝很用功,不要抓住他的小辫子就骂他。看走眼的人很多,不只是他。但是他很好学,肯研究。这次是他看走眼,但看对的也很多,不能埋没他。他是皇帝,不是专业学鉴定出身的。即使学鉴定的也会看走眼,每个人都有可能看走眼,多少而已。

还有就是进师门要有好的老师,看好的作品,不要在古董堆里成长,那里真真假假太多了,要先看一流的东西,好的标准建立起来,比较容易看对。此外,每个书画家的作品总是有好有坏,有年轻的时候,有身体不好的时候,有心情不好的时候,有功夫还不到的时候,有老了手不听话的时候,所以不能总是用最高的标准看他的作品。

我们研究书画家,就像了解一个人,很不容易。你父亲了解的你与你母亲了解的你不一样,你伯伯叔叔了解的你更不一样,与你祖父了解的你也不一样,你女朋友了解的你与你太太了解的你也不一样,你儿子了解的你更不一样。

但是我们鉴赏家既要做祖父,又要做父母,既要做丈夫,又要做太太,要各方面都了解,是很不容易的事情。

每个人都会犯错,每个人看出的结果都会不一样,鉴赏家之间养成经验,所以也有不同的意见和争论。鉴赏家其实都是像瞎子摸象,看到的古人作品只是千百分之一。好在现在资料获取方便,印刷进步,网络发达,图片品质比从前要好得多,也多得多。

但是我在教课的时候都是在博物馆对着原作上课,在图册上看每张画大小都差不多,色彩也差不多,不好的画同样印得很漂亮,好坏之间的差距缩小了,但是看到原画就不一样了。就像拍婚纱照,每个新娘都拍得很漂亮,但看到真人会不一样。

这张假的《富春山居图》上密密麻麻的乾隆题跋,我年轻的时候在台北故宫博物院四年,也是受了前辈的影响,说乾隆眼光不好,字也马马虎虎像面条一样,可是我现在越来越佩服他。

他努力地做一个好皇帝,他作诗作得快,也作得多,虽然有的是代笔。王羲之《快雪时晴帖》上面的题跋都是真的。当他老了不能写了就让董诰代笔,董诰会签己名,说他是奉了皇帝的命写的。但这张伪《富春山居图》上都是乾隆亲笔,蝇头小楷,每次都要找地方,而且规规矩矩,空间都算好的。

我们现在几十个人的精力去做乾隆皇帝一个人的研究都做不完,况且这只是他的业余爱好,所以不要说他看错了,字写得不好。你这一辈子的字可能也写不过他,他自成一格。

在天津的蓟县古寺里,有一个碑廊,近一百个碑,刻有唐伯虎、文徵明等人的字,都很像,走近一看,原来全是乾隆皇帝临的。在北京故宫武英殿中有一个大的屏风,像嵌螺钿般以玉刻成的怀素《草书千字文》,写得很好很流畅,也是乾隆临写的。

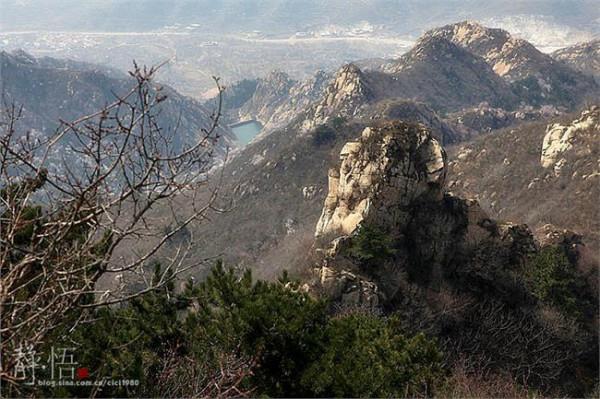

乾隆南巡都带着《富春山居图》,比对最亲爱的后妃还要亲热。我研究过一座“静寄山庄”,大家可能都没听过。避暑山庄、圆明园都是从他的祖父、父亲开始,由他增建的,而静寄山庄是他亲手建的,规模仅次于避暑山庄,现在已经没有踪影了,只有旧砖头和旧瓦在农家的墙上和屋顶上,还有周围断断续续的虎皮石墙。

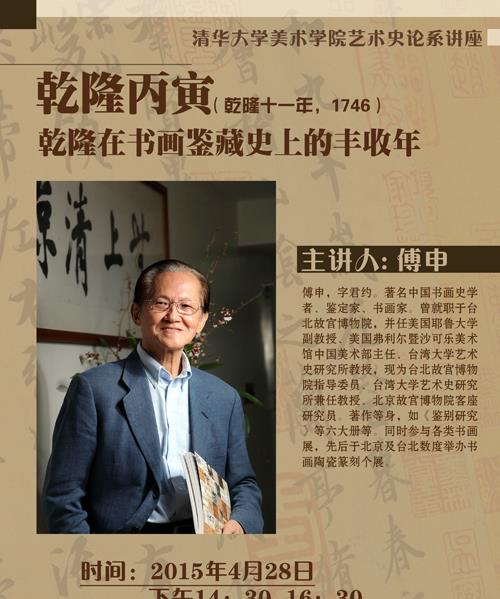

乾隆一生去过三十多次,写了一千多首诗!2011年12月,台北故宫博物院和台大联合举办乾隆研讨会,我的题目是“乾隆丙寅年”,就写他这一年的收藏和题跋等等,很繁琐,但是也觉得很有意思,我佩服他的勤奋和精力。

传倪云林的《狮子林图》也被乾隆带来带去,带到苏州,在上面题跋。苏东坡有一件作品,题在林逋的一个诗卷。林逋住在西湖孤山,“梅妻鹤子”,乾隆每次南巡都带着这一卷,“顷来湖上重展是卷”,对景题字。历史上没有哪位收藏家题字有这么多的,没有那么多精力,也没有那样多而好的收藏。

当时有旅行用的文具箱和小书桌,折叠起来什么东西都可以放在里面,笔墨纸砚齐全,架起来是小桌子,合起来就变成一个箱子(图19)。

乾隆在船上写的折扇,诗云:“船窗亦自有盆梅,恰似寒山别墅陪。率写一枝聊寄兴,笑予结习未忘哉。”他的诗有一点像打油诗,但也有好诗。此扇有短跋“舟中偶写盆梅一枝,戏成是什,御笔。”上面的盆梅是他自己画的,绝对是亲笔,也是在船上画的。他下江南坐的皇家大船,因为也在上面写字作画,可以称之为“皇家书画船”。

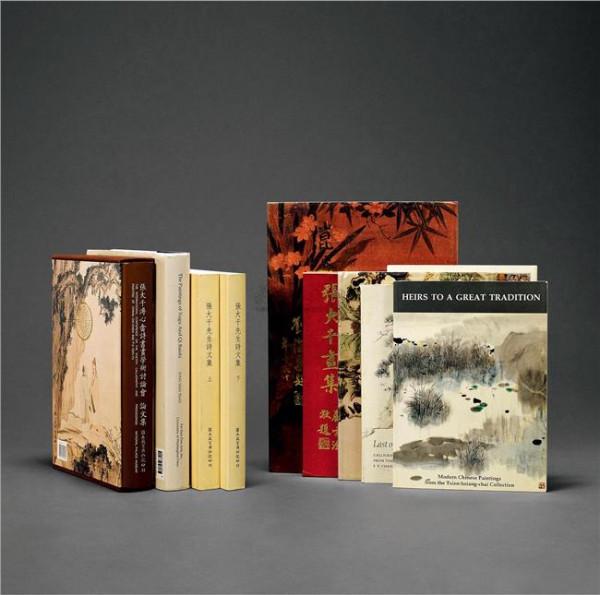

近代张大千的一些作品是画从新安江到黄山去,也是坐船。他有一句诗:“行舟莫怪长年懒,却得推蓬看好山。”船上一路的旅行很舒服,不用走路,船走得慢也不怪船夫懒,看风景就是了,然后把记忆里的风景画成画。

1960年载运台北故宫博物院文物(包括书画)赴美展出之美国军舰布瑞斯峡谷号是由台北故宫博物院的副院长庄严先生随船押运,这是1961年的事情,军舰权充书画船。