士与中国文化余英时 《士与中国文化》——余英时

1、《新版序》:从比较史学的观点凸显“士”的中国特色

2、《新版序》:十六世纪以后,部分地由于阳明学(或者王学)的影响,仍然有不少的“士”关怀着合理秩序的重建,但是他们的实践方向已从朝廷转移到社会。

3、《新版序》:宋、明两代的“士”不容混为一谈,这是十分明显的历史事实。不但他们的活动取向不同,思想也有极大的分歧。所谓“宋明理学”,如果从政治、社会以至经济的角度作深入的解读,其中断裂之点也不是表面的连续所能掩盖的。

4、《新版序》:“传统”一词本身便蕴含着连续不断的意思。然则所谓“断裂”,相对于“士”的传统而言,究竟居于何种地位呢?我可以毫不迟疑地说,这里所谓的“断裂”都是指“传统”内部的“断裂”,因而是局部的而不是全面的。事实上,每经过一次“断裂”,“士”的传统也随之推陈出新一次,进入一个不同的历史阶段。而连续性则贯穿在它的不断的内部“断裂”之中。

5、《新版序》:但是“士”的传统虽然在现代结构中消失了,“士”的幽灵却仍然以种种方式,或深或浅地缠绕在现代中国知识人的身上。

6、引言:文化和思想的传承与创新自始至终都是士的中心任务。

7、引言:本书定名也部分地取义于此:通过“士”这一阶层的历史发展来探索中国文化的独特形态。

8、引言:今天西方人常常称知识分子为“社会的良心”,认为他们是人类的基本价值(如理性、自由、公平等)的维护者。知识分子一方面根据这些基本价值来批判社会上一切不合理的现象,另一方面则努力推动这些价值的充分实现。

......根据西方学术界的一般理解,所谓“知识分子”,除了献身于专业工作以外,同时还必须深切地关怀着国家、社会以致世界上一切有关公共利害之事,而且这种关怀又必须是超越于个人(包括个人所属的小团体)的私利之上的。

所以有人指出,“知识分子”事实上具有一种宗教承当的精神。......但是我们知道,西方学人几乎一致认定,上述那种具有特殊含义的“知识分子”是近代的产物;“知识分子”作为一个社会阶层而言,其出现的时代大概不能早于十八世纪。......我们忍不住要追问:为什么知识分子阶层在西方出现得这样迟,而中国竟早在“先秦时代”便已产生了“士”呢?

9、引言:必须说明,虽然中国的“士”和西方的“知识分子”在基本精神上确有契合之处,但是我并不认为这两者之间可以划等号。

10、引言:中国史上有一个源远流长的“士”阶层似乎更集中地表现了中国文化的特性,也似乎更能说明中西文化的异志之所在。

11、引言:古希腊的“理性”主要表现为“理论的理性”或“思辨的理性”。柏拉图和亚里士多德都把世界一分为二:一方面是超越的本体或真理世界,另一方面是现实的世界。这是“外在超越”型文化的特色。两个世界的清楚划分是西方文化的特显精彩之处,然而也不是没有代价的。代价之一即是二分的思维方式的普遍流行。

12、引言:启蒙运动以来的西方“知识分子”则显然代表一种崭新的现代精神。和基督教的传统不同,他们的理想世界在人间不在天上;和希腊的哲学传统也不同,他们所关怀的不但是如何“解释世界”,而且更是如何“改变世界”。从伏尔泰到马克思都是这一现代精神的体现。

13、引言:中国当然也发生了超越世界和现实世界的分化,但是这两个世界却不是完全隔绝的;超越世界的“道”和现实世界的“人伦日用”之间是一种不即不离的关系。西方人的二分思维方式在中国思想史上自始即不占重要地位。中国思想家所强调的则是“即知即行”、“即动即静”那种辩证式的思维,故往往在“相反”中看见“相成”。

14、引言:中国“士”的传统自先秦以下大体没有中断,虽则其间屡有转折。印度佛教传入中国曾产生了重大的影响,但仍与基督教在西方中古文化中所取得的绝对的主宰地位有别。六朝隋唐之世,中国诚然进入了宗教气氛极为浓厚的时代,然而入世教(儒)与出世教(释)之间仍然保持着一种动态的平衡。

道教也处于出世与入世之间。故中国中古文化是三教并立,而非一教独霸。由于中国文化没有经过一个彻底的宗教化的历史阶段,如基督教之在中古的西方,因此中国史上也没有出现过一个明显的“俗世化”的运动。

宋以后的新儒家可以说代表了“士”在中国史上的最后阶段;他们“出于老释”而复“返之六经”,是从宗教中翻身过来的人。但是他们仍然是直承先秦“士”的传统而来,其历史的线索是很清楚的。这和西方近代“知识分子”在传承上找不到一个明确的谱系,适成有趣的对照。

15、引言:“士”的传统虽在中国延续了两千多年,但这一传统并不是一成不变的。相反地,“士”是随着中国史各阶段的发展而以不同的面貌出现于世的。概括地说,“士”在先秦是“游士”,秦汉以后则是“士大夫”。但是在秦汉以来的两千年中,“士”又可更进一步划成好几个阶段,与每一时代的政治、经济、社会、文化、思想各方面的变化密切呼应。

16、引言:这一时代的“高僧”尤其值得我们注意,因为此时的中国是处于孔子救不得、唯佛陀救得的局面;“教化”的大任已从儒家转入释氏的手中了。

17、引言:本书所持的基本观点是把“士”看作中国文化传统中的一个相对“未定项”。所谓“未定项”即承认“士”有社会属性但并非为社会属性所完全决定而绝对不能超越者。

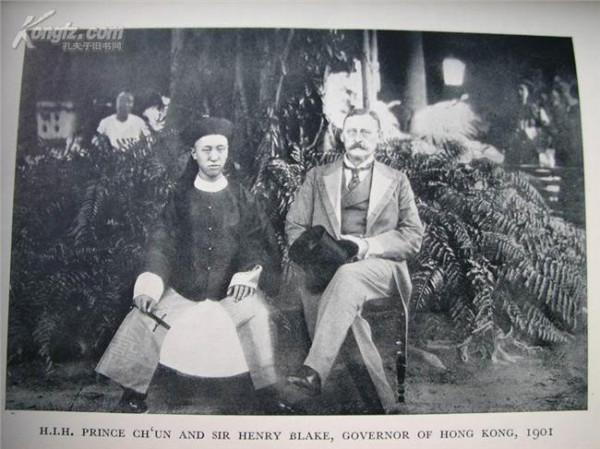

![英国庄士敦 英国苏格兰庄士敦庄园 [图文]末代帝师庄士敦回苏格兰建造“小中国”](https://pic.bilezu.com/upload/3/9d/39d68541d0988f9a7e14eea78e4c62a1_thumb.jpg)