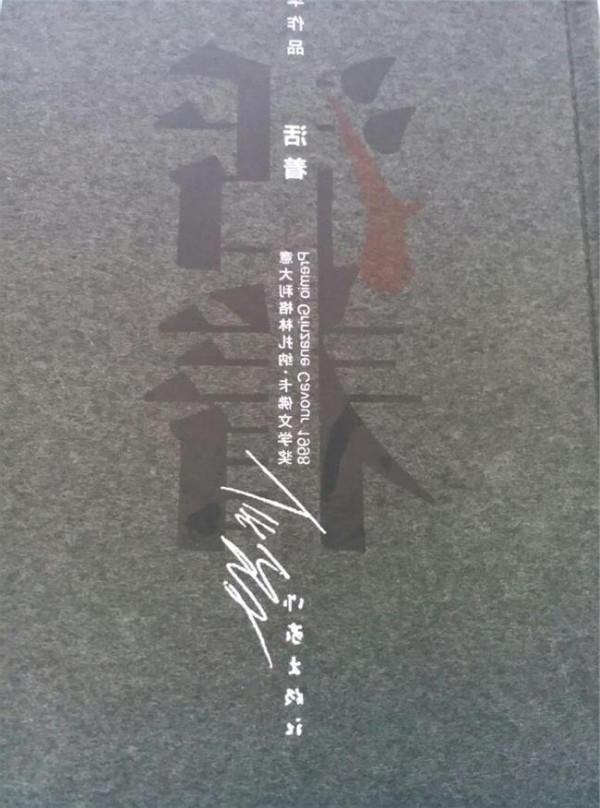

余华活着 余华清华开讲谈《活着》:它是我的一本“幸运之书”

“我一直说它是我的‘幸运之书’,如果没有这本书的话,恐怕很多人并不知道我,很多读者是读了这本书以后,又去读了我其他的作品,才开始慢慢了解我。”

9月20日,清华大学大礼堂,余华携《活着》温情而来。这一次,他更多回忆了24年前的秋天,这本“幸运之书”被刊载在《收获》的1992年,一个“因为巴金的长寿,才能让作家有足够的时间自由成长”的时代。

作为一本具有时代意义的小说,直至今天,《活着》仍是读者了解余华的必读书目,“人为何而活”的主题依旧被探讨。但鲜为人知的是,最早创作《活着》时,余华选择了旁观者(第三人称)的视觉,然而描写的“苦难”却脱离真实。“如果让一个人来讲述他(福贵)自己的故事的时候,其实他苦难的人生中,‘苦难’是别人的看法,他其实是充满了幸福感的。”对于写作思路的改变,余华做了这样的解释。

“我看着那条弯曲着通向城里的小路,听不到我儿子赤脚跑来的声音,月光照在路上,像是撒满了盐。”余华称,书中的这段描写语言很直白,用的词很少,但“盐”这个意向“在写福贵的时候一定要有”。第一人称写作,使得余华笔下的悲伤农民,得以有了“活着”的意义。

此外,当被问及对于在当今IP时代,文学作品被改编搬上大荧幕有什么看法的时候,余华说:“愚蠢的导演才会忠于原著,有主见的导演,都会进行改编”。据他介绍,他的作品被改编成影视剧的过程不是那么顺利,从《活着》来说,最早张艺谋找到余华,是想改编他的中短篇小说《河边的错误》,后来看到《活着》的清样,张艺谋激动到失眠,才决定拍《活着》。

再到之后的《许三观卖血记》,当时包括姜文在内的许多导演也很感兴趣,后来因为审查等因素,被拍成了韩国电影。

当夜,清华大学的礼堂座无虚席。余华24年后的回首,回归了文学的本质,他以写作者之态,娓娓道出自己的创作之路,贴合着讲座的主题:活着,在现实之中。

余华在清华大学大礼堂演讲

以下为余华演讲部分实录:

今天这个题目还是从《活着》开始,1992年这部小说在《收获》发表,大概就是这个时节已经定稿了,或者已经下厂了,因为发表在《收获》第六期,是11月底,所以9月应该在印刷厂里转了。

我很感谢《收获》杂志那么多年来对我的帮助。我大概有超过3/4的小说都是发表在《收获》上面的。一方面,《收获》是我最喜爱的一本文学杂志,另一方面也是因为很多小说别的杂志不愿意发,那个时候《收获》的主编是巴金,实际的主编是副主编李小林,是巴金的女儿。像《活着》这个小说在今天来看没有什么问题,但是在1992年发表的时候,还是要冒一些风险。

我一直认为巴金不可能知道我写了什么,后来他女儿告诉我他都知道。像后来的《许三观卖血记》,那时巴金已经不能下床了,在床上躺着,那是1995年在《收获》上发表,巴金从头到尾读完了,他说发表。当时卖血的故事在那个年代能够发表出来,还是比较难的。