陈忠实作品 陈忠实被禁的作品 陈忠实的“大”

摘要:作为英国著名的乡村作家,理查德·杰弗里斯在《捡橡果的孩子》中描述了工业革命后乡村里社会习俗的转变,并且刻画出两位主人公的悲惨人生,以及产生这样人生的根源。关键词:理查德·杰弗里斯;社会习俗;人性悲剧中图分类号:I106文献标识码:A文章编号:1…

赵光荣到王约翰办公室向王约翰要那笔钱。王约翰给他倒了一杯水,赵光荣慢慢腾腾地喝着,他有喝水的习惯,喝喝水,尽管要不到钱心也不那么急了。王约翰说,我也想还你的钱啊,可是最近手头紧。赵光荣说,两年了……你一直说手头紧。王约翰说,我投到股市的钱不好收啊!赵…

寻桂只怪我来晚了一步吗,秋天竟不肯等我一等秋天特有的体香,金桂最动人秋兴,诱鼻好闻若桂在月上是秋之魂魄则桂在人间,年年该是秋之使者。只怪我来晚了一步,未名湖滨错过了那使者的清芬此刻却南下继续追寻到太湖专宠的蠡湖湖畔的另一片校区多么怀古,以江南为名要怪…

第一次见陈忠实先生时,他在台上,我在台下。其时,我还在上大学。学校邀请了省内一批作家、评论家来讲课,陈忠实就是其中的一位。那时,陈先生的短篇小说《信任》,刚刚获得了全国短篇小说奖。聚光灯下的他,脚穿布鞋,身着布衣制服,头发偏分,操持着一口浓重的关中话,其装扮与举止,很像一位土色土质的乡镇干部。

讲起课来,他侃侃而谈,诙谐幽默,惹得大家不时捧腹大笑。在长达三个小时的讲课里,我印象最深的有两个情节:一是他引用契科夫的话,“大狗叫,小狗也叫”,为自己寻找写作的依据与理由;二是他讲起自己对柳青的热爱,对杜鹏程的崇敬。

他说年轻时在生产队劳动,某一天拉着粪车去城里运粪,路过东大街,看见一辆押着犯人的车正在游街示众。

抬头观看,不禁惊悚:被人押在车上,戴着白牌子,垂首弯腰的游街者,不是别人,而是自己的偶像杜鹏程!看到一个文弱的作家遭遇非人的折磨,钻心之痛,无以言表,难以释怀。 后来因为工作关系,我与陈忠实先生相识了。

但哪年哪月认识,在哪个场合认识,我回忆了再回忆,却遗忘得一干二净,仿佛我们天生就认识似的。记得那次参加省作协代表大会,我不愿去,赖在办公室的床上,斜倚在被褥上,死活不肯下床。单位的好几个领导都围着我规劝,却无济于事。

一位领导把我扔在远处的鞋,弯腰拎起来,放到床前。而贾平凹先生呢,则拽着我的胳膊,逼迫我下床。贾先生一边催促我“快穿鞋,快穿鞋,穿上一起去”,一边询问我不肯参会的原因。我说我与谁都不认识,去了会尴尬。

贾先生说:“人和人原来都不认识,不走动怎能认识?你来西安才一年时间,你不认识人家,人家不认识你,很正常。但不出五年,你不想和那些人认识,都由不了你自己。”二十年后回想起贾先生的话,觉得他那么的言之有理。

我落脚西安三年之后,陕西文学界有名有姓的人物,我和他们基本上都已相识。不相识者当然也有,但已屈指可数。 与陈忠实先生有记忆的交往大概是九五年前后。某一天,受团市委之邀,陈先生与我共同参加了一个活动。

中午就餐,我们同坐一桌。围桌而坐的,除了四五位作家,其余的,全是各个媒体的记者。席间,陈先生的几句话,令我颇为窘迫与汗颜。陈先生说:“西安市写作的人很多,但写得好的没几个。后起的作家里,真正有实力的就安黎一个,其他的都不怎么样。

安黎的散文随笔,写得非常漂亮……”我连连摆手,示意他赶快停歇,不敢再说下去了。我之所以胆寒心怯,是因为在场的几位,全是西安市有名有姓的后起作家,其中,还不乏我的同事。

陈先生的话,很容易引起误解,甚至引起同事之间的矛盾。陈先生话语未落,我已感到了气氛的凝滞。但陈先生不管那些,他并未觉察到自己言语上有些许的不妥。 接下来,我故乡的文化馆拟举办一个文学讲座,邀请陈先生与我一同前往授课。

我向陈先生口头转告了邀请之意,陈先生无比爽快地答应了。我们被车接去,下榻于故乡的一家酒店,两个人同住一室。令我现在想起来颇感羞愧的是,在我的家乡,我并没有倾力照顾陈先生。

记忆里,只陪他游玩了照金,然后就忙碌自己的私事去了。陪儿子,会朋友,为亲戚的工作找熟人,如此等等,不亦乐乎。晚上我也没有去酒店睡觉,而是和一帮子朋友在我家里——那时,我在县城里还有房子——热火朝天地闲扯。

第二天早上,我去讲课,陈先生在酒店休息;下午他去讲课,我也没有前去旁听。讲课一完毕,车随即就将他送回了西安,而我因还有别的事,则留守于故乡。我粗枝大叶,竟然忘了前去与他辞别。 我的第一部长篇小说《痉挛》出版后,销量大约在二十万册左右,一时间,天南地北的书店和书摊,都能看见它那俗不可耐的面容——它的外在包装,曾令我无比恼火,但却无可奈何——花城出版社小说室主任刘先生在广州买了一本,拿回去一读,顿觉眼前一亮。

刘先生后来告诉我,他最为吃惊的是:陕西竟然有这样的作家!陕西作家比较保守传统,循规蹈矩,普遍脚上沾泥,裤上带土,很是农民化。这样的特点,已在刘先生的意识里固化定格。突然看见一本采用荒诞派手法写的书,出自于陕西作家之手,刘先生的惊异可想而知。

刘先生对我的写法颇为钟情,他不但通读了《痉挛》,而且把它推荐给小说室的其他编辑阅读。在阅读中,在谈论中,他们逐渐达成了共识,即决定向我约稿。但刘先生对我一无所知,不愿贸然行动,于是在与我联络之前,他先采用迂回曲折的战略,向贾平凹先生和陈忠实先生打去了电话,询问我的情况。

据刘先生后来告诉我,贾先生对我评价很高,说在西安年轻一代的写作者中间,我算得上出类拔萃的一位。

陈忠实先生呢,说他读我的小说不很多,但却对我的随笔赞赏有加,说我的随笔有思想,且才华横溢云云。贾先生与陈先生的话,给刘先生吃了一颗定心丸,坚定了他向我约稿的信心与决心。接着,刘先生直接给我打来了电话,谈了约稿之事。

当我允诺后,花城出版社一行四人,在社长、著名作家肖建国的带领下,飞抵西安,下榻于东门外的一家酒店。他们稍事休整,就立刻致电于我,要与我面谈稿件事宜。我去那家酒店,两个小时后,就与他们签订了写作与出版合同。

这部小说,就是我的第二部长篇小说《小人物》。《小人物》按时交了稿,稿子抵达花城出版社后,很快得以发排。从编辑,编辑室主任,到主编,对稿子的质量没有任何异议。但天有不测风云,在三校完成之后,出版活动却突然中止,稿子不得不胎死腹中。

这其中蕴藏的故事,跌宕起伏,峰回路转,绵延无尽,在此暂不表述,留待以后长叙。 为了表达歉意,肖建国先生主动提出他要把稿件推荐给湖南文艺出版社。

稿件在湖南文艺出版社引起了不小的波澜,以至于捍卫它的责编因为它被否决而递交了辞呈。曲终人散,它还是无功而返。稿子回到我的手上,然后一直沉睡于箱底。直至后来,它被朋友程雪门掏挖出来。程雪门读了它,唏嘘不已,爱不释手,视若珍宝。

程雪门发誓要让它重见天日,他极尽周旋,把它交由太白文艺出版社出版发行。幸运的是,它遇到了一位知音般的编辑张继全,不然,谁也难以预料它是否会重复自己之前的命运。《小人物》刚一出版,就风声鹤唳,黑云压城,它“将遭到查封”的谣言漫天狂舞,致使五花八门的盗版书铺天盖地。

尘埃稍稍平息,由《华商报》张罗并主持,为其召开了研讨会。陈忠实先生如期抵达会场,在他的长篇发言里,其中有这么几句话,十几年过去了,我依然记得清楚:“有人说安黎写得很黑暗,但现实比安黎所写的还要黑暗多少倍。

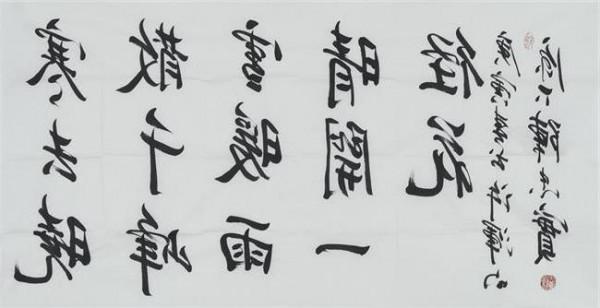

现实是黑暗的,你让作家总不能把黑的写成白的吧?” 后来的若干年里,我和陈先生的交往并不频繁,只是偶尔通一个电话,或是有人要买他的书法作品,我从中搭个桥,牵个线。

买他的字,有我搭话,他非常给面子,总能大幅度地予以价格上的优惠。当然,这期间,我们一年之内,也能在一些场合见两三回面。若不期而遇,陈先生常常会冲着我发问:“整天都见不到你,你到底在忙啥呢?”我报之以苦笑,嗫嚅着无言以对。

忙啥呢?啥也没忙!接近十年的光阴,我的心田里长满了荒草。我厌倦了文学,厌弃了文坛,弃笔于桌案,龟缩于一隅,心灰意冷,躲避着一切人,拒绝参与任何活动。

前几年,我妹夫托我买两幅陈先生的字,他问我一幅字多少钱可以买到?其时,陈先生的字,市场售价四五千元。我告诉我妹夫,让他准备四千元即可。别人四千元买一幅,我自信陈先生会给我面子,两千元即可拿到。

我打电话给陈先生,说了此事。陈先生问是不是我的亲妹妹?我说是的。陈先生很干脆地说那就不要钱。我苦苦相劝,让他一定收了这笔钱,不然,我心里会有所不安。陈先生打断我的话,说:“不要再说了,不要就不要,自己的妹子,还要什么钱?”放下电话,我沉思良久,才给我妹夫打去电话。

我告诉我妹夫,让他晚上去省作协二楼某个办公室见陈先生并取字。去时,购买一盒千元左右的上等茶叶。陈先生抽烟,非常专一,只抽三五块钱一包的巴山雪茄。

购买雪茄,太便宜了,不合适。大约晚上八点半左右,我妹夫向我打来电话,诉说自己的无奈:陈先生坚决不收他的茶叶,且动用“武力”,把他强行推出了门外。我问字拿到了吗?我妹夫说拿到了,两幅字。

我妹夫站在陈先生的门外,不知所措,才打电话给我,让劝劝陈先生收了茶叶。我打电话给陈先生,他冲着我就是一顿抱怨:“我不是说了吗?让娃们不要花钱不要花钱,你让他买茶叶弄啥哩吗?你咋这么犟的嘛!娃们挣钱也不容易,你让他花那钱为了个啥?我已经给娃说了,让他把茶叶送给你,就权当是我送的,行不行?”我支吾了半天,知道再劝依然无效,于是只好让我妹夫先将茶叶拎回家去。

后来,我曾三次从陈先生那里拿走他的字,但每一次,钱都递不到他的手里。

在电话的交谈中,我总是千方百计地劝说并告诉他,他若不收钱,会造成我的心理不平衡。他斩钉截铁地回敬我:“你心理平衡了,我心理却不平衡,我不能让你破坏我的规矩!”有一回,我的相劝让他颇为不耐烦,他竟爆起了粗口:“不要说了!

不就写两幅字嘛?那是个球事!” 当然,他通过我的手也收过几笔字钱,但一定得弄清楚购买者是哪类人。购买者若是大老板或单位,他也适当地收取一些润笔费。但每一次收钱,他总是把价格降到了最低。

西安仲裁委要举办一次作家采风活动,委托我邀请十位作家。拟定了一个名单,经领导同意后,我就一个一个地电话联络。给陈先生打去电话,他同意了。但在活动的前一天,我再打电话确认,他却说因身体原因,来不了了。

这一变故,让我陷入了慌乱,无法向仲裁委的领导交差。放下电话,我急急赶往省作协。上到二楼,见陈先生办公室的门敞开着,门里门外站着好几个人。这些人里,为首的是我的熟人,在省团委上班。

熟人与我打了招呼,我就立在一旁,等待着他们与陈先生之间的事情完结。这些人来,是给陈先生送邀请函的,但那份邀请函,却无论如何都递不到陈先生的手里。陈先生摆着手,颇不耐烦地说,“去不了,去不了,原因不解释”。

说着,他拎起那些人放在沙发上的茶叶礼品盒之类,一股脑儿将它们地搁置在门外的过道里,然后将那些人使劲往门外推。就在这时,他忽然发现了我,态度立刻缓和了一些,说:“啊,是安黎,你来了?你进来!

进来坐!其他人都走吧!都走吧!”我坐在沙发上,正要开口哀求他,不料他却抢先一步对我说:“我明天去,明天去。”接着,苦笑着感叹:“你都跑来了,我还能怎么办啊?”我笑了,一颗悬着的心缓缓落地。陈先生向我解释,说自己的身体出现了一些症状,前几天才咨询了一位医学专家,专家谆谆忠告他:在家休养,别再参加各种活动了!

听从医生的建议,从现在开始,他打算谢绝一切邀请。 第二天早晨车去接他,在路上,我建议他只在会场坐半个小时,以避免疲劳过度。

但整整一个早上,他都坚守在会场,直至会议结束,照完合影,他才离去。在中午的餐桌上,好几位作家为能请来陈先生而大发感慨,戏称我能量大。他们之所以这样调侃我,在于在座的人都深谙陈先生的身体状况,并不同程度地遭遇过陈先生的拒绝。

我的第三部长篇小说《时间的面孔》写出后,经朋友陈平之手,将它转交至作家出版社。据说,作家社讨论了三次——弃之可惜,不弃又要冒一定的政治风险——才咬牙决定予以出版。

出版此书,出版社需要考虑它的市场效益,于是编辑建议我,请贾平凹先生题个书名,请陈忠实先生写一段推荐语。说实话,对此类要求,我打心眼里不愿意就范。请名人为自己站台,既说明自己还不够强壮,又容易落下包装炒作的把柄。

沉思良久,犹豫再三,为了不使书的出版节外生枝,我怀着忐忑不安的心情,分别给他们打去了电话。出乎我的意料,他们都一口答应了我。贾先生此时在重庆,他让我三天后与他联系。陈先生让我先把手稿给他送去,他先要读一读稿子。

十多天后,作协办公室副主任杨毅兄给我打电话,说陈先生给我写的推荐语,他已拿到作协,让我去取。展读那份推荐语,一片真挚,如同火焰一般在纸上燃烧,让我感受到了久违的炽热与温暖。

陈先生对我的高调褒扬,完全出乎了我的预想。 《时间的面孔》出版后,我去给陈先生送书。在石油大学某小区门外,花了不足百元,我买了水果与鲜奶等,拎着它们,叩开了陈先生的家门。但刚一落座,陈先生却取出一条“黄金叶”香烟,执意塞到我的手里。

不要不行,他的态度异常坚决。这条“黄金叶”,是此类烟中的极品,为小盒包装,据说市场价七八百元。坐在沙发上,啜着他给我沏的茶水,我把召开这部书研讨会的大概设想,简单地告诉了他。

研讨会召开前夕,凡是邀请到会的专家,能拜见的,我尽量一一登门拜见。但作家们大多比较忙碌,并非人人都安坐于家。肖云儒先生和李星先生正在外县开会,他们叮咛我把书和请柬放到小区的保安那里。

贾平凹先生的请柬,是委托他人捎去的。电话里的陈先生否定了我的造访,他说:“为一张请柬把自己搞得那么辛苦弄啥哩吗?发一个信息就行了,把时间地点写清楚就可以了!” 会议的前一天,陈先生主动给我打来了电话,一一核实了时间地点等。

我提出用车去接他,遭到他的断然拒绝——贾平凹先生也拒绝了车接车送——会议是早上八点五十开始,大约八点二十左右,陈先生与贾先生几乎同时抵达会场。为在会上发言,陈先生显然做了充分的准备。

他从上衣口袋里掏出了四五页写得密密麻麻的纸,然后瞅着纸上的内容,一条一条地讲述着。整个发言,长达半个多小时。发言中间,他出现了身体上的不适——停歇了大约半分钟,这种症状,他曾私下给我透露过。因此,当许多人不明就里时,我却为他捏着一把汗,并深深地内疚与自责。

会议完毕,我委托朋友依照原始摄像,把每个人的发言都整理成了文字稿。整理完不久,我接到了陈先生打来的电话,询问我是否将发言稿整理了出来,我如实以告。

陈先生叮咛我将他的发言稿交给杨毅兄,让杨毅兄转交于他,他要认真地将其校正一遍。此时已是春节的前夕,春节刚过,我就接到了陈先生的电话,说稿子他修改完了,将托杨毅兄转送于我。春节期间,陈先生没干别的事,他把所有的时间与精力,都耗费在了修正发言稿上。

陈先生特意叮嘱我,让我把修正稿打印出来后,返送他一份,便于他交由报刊发表。 从杨毅兄那里拿到修改稿,我感动得无言无语。长达七页的稿件,被陈先生勾勒得宛若一张张蛛网似的,密密麻麻。

从一个字,一个标点,到一句话,一个段落,他都仔细斟酌,并精心地予以了修订。从纸面上,我依稀看到他埋首夜灯的呕心沥血,依稀看到他面壁而坐的苦思冥想。 《文艺报》在文学界的地位众所周知。

评论家苏育生先生针对我的散文,曾写过一篇两千多字的评论,幸被《文艺报》刊用,但那毕竟是十几年前的事了。《时间的面孔》出版后,我全然没有料到,高不可攀的《文艺报》,竟会对我如此慷慨。它先是在版面顶端的位置,辟出少半个版,刊登了书籍的封面、陈先生的推荐语和南京大学学者何同彬的评论。

研讨会之后,它又在顶端显耀之处,挥霍了多半个版面,极其醒目地刊出了会议专家的发言摘要。大约八点钟,我的手机响了起来,一接听,是陈先生打来的。

陈先生以为我还没有看到《文艺报》,他打电话,是专门告诉我这个消息的。在电话里,陈先生的言语饱含着关切,洋溢着快乐,仿佛我的点滴收获,已俨然化为了他的收获。 去年冬天,山东《大众日报》文体部主任、作家逄春阶先生来西安采访,想见一见陈先生,托我从中牵线联系。

逄先生是我的老朋友了,他的愿望,我岂能置若罔闻?我打电话给陈先生,陈先生尽管杂事缠身,疲累不堪,但他还是答应了我。

于是某个晚上,陈先生预订了美术学院一旁“荞麦园”餐厅的包间,我们在那里会合。陈先生执意要做东,谁也劝不下他。就餐者仅五个人:除了陈先生、逄先生与我,还有逄先生的同事和杨毅兄。席间,逄先生对陈先生进行了现场提问,完了之后,我们合影留念。

自此至今,我再没有和陈先生见过面,但电话联络却不曾中断。期间,我两次打扰他,麻烦他,他都不辞辛苦地满足了我。 在文学界混日子,难免要与许多响当当的知名作家相遇。一个作家,一种姿态,一种性情,一种情调,并不整齐划一,彼此差异很大。

让我佩服的作家很多——佩服许多人的妙笔生花,佩服许多人“功夫在诗外”运作能力——但从内心深处敬佩的作家却甚为稀少。而陈先生,以自己质朴真诚伟岸的人格,以自己淡泊名利不计个人得失的大气,以自己基督般对待世人的方式,彻底将我打倒,彻底将我征服。

我并非一个看见别人哭泣自己就跟着抹泪的人,但陈先生,却屡屡让我感动与感怀。 平时,我称呼陈先生为陈老师,但此刻,我更愿意称他为先生。

先生是一个敬辞,它蕴含并强调的意思,并不在于人出生的早晚。先生之先,在于这位被尊为先生的人,在各方面都走在了大众之前。陈先生的修为,一般人难以比肩,他自然被我视为追随的楷模,视为效仿的标杆。

从他的身上,我读懂了人与作品的关系:人格大,作品才大;没有大人格,作品即使再锦绣一团,但终究都会宛若昙花萎谢。 如果说《白鹿原》是这个贫瘠的时代一部具有标本意义的作品,那么,陈忠实先生一定会成为历史的长河岸边一尊化石般屹立的人物。这尊化石,因朴素而生辉,因博大而恒远。 责任编辑 贾秀莉

第一次见陈忠实先生时,他在台上,我在台下。其时,我还在上大学。学校邀请了省内一批作家、评论家来讲课,陈忠实就是其中的一位。那时,陈先生的短篇小说《信任》,刚刚获得了全国短篇小说奖。聚光灯下的他,脚穿布鞋,身着布衣制服,头发偏分,操持着一口浓重的关中话…

2012年11月13日,原本历史悠久、近来热热闹闹的福州鼓岭,平添了一段“化鹤归来”的新佳话。一大早,作为鼓山风景名胜区(含鼓岭)的主人,我尽地主之谊,驱车来到市区于山宾馆接现代著名作家郁达夫先生的外孙邹诚老总赴鼓岭。郁先生上世纪三十年代在闽游览于山…

阳光出奇的好。第一次参加镇江市文联组织的送文化下乡活动,心里有点小荡漾。去的车上,有人附耳低语:走得匆忙,忘了带钱。问之何用?答曰捐款。不会吧。果然不会。村干部介绍说:我们斗门村曾经是天王镇最穷的,现在已经不是了,我们的人均纯收入已经达到11800元…

城市中的街道缺少泥土的芬芳,又没有田野的丰富性,因此,走在街道上,你看不到蝴蝶,看不到彩壳的蜗牛,更看不到蚂蚁打架。能够看到的是流浪狗、形状丑陋的夏虫、从阴沟中窜出来的鼠或鼬。这样的街道印象,逼得我们更多地宅在家中。家的建筑材料虽然和街道有惊人的相似…