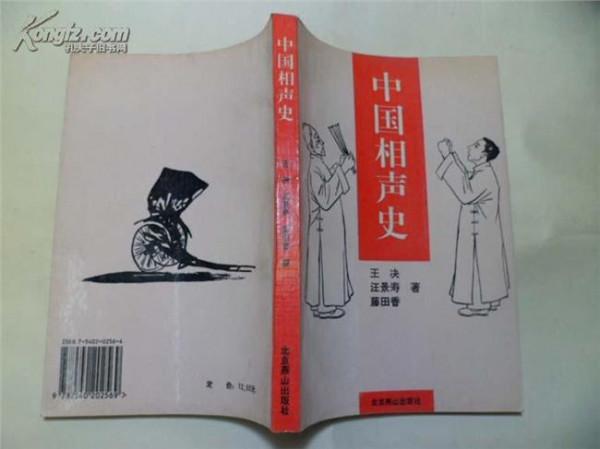

马志明相声纠纷 相声《纠纷》与“中国式”纠纷解决

传统相声写的多是市井之事,与百姓的生活贴近,故而虽然夸张却让人感到真实。马志明和黄镞民的相声《纠纷》就是这样。这个相声段子讲的是早晨上班时间,主人公之一的王德成推着自行车,不小心轧到了另一个主人公丁文元的脚,两个人因此发生争吵,互不相让。最后到了派出所,经验丰富的民警用非常具有“技术性”的方式使二人自行和解,并最终成为朋友的一个故事。

这个作品曾让听(观)众们笑声迭起,笑过之后,并没有多想什么。但从中,我们还是能感到中国传统观念对于纠纷解决的独特理解。

首先,是对纠纷的认识。任何纠纷,无论标的大小,总有一个是非曲直,总有一个明确的权利、义务的划分。这是现代西方式法观念的基本态度,无论是执法还是司法,都要对权利义务给出一个“一是一、二是二”的说法。纠纷总是伴随着违反特定秩序或与特定秩序相关联的主体之间的利益冲突,纠纷与秩序是一对相辅相成的概念,与一般意义上和谐、均衡的静态秩序观不同,现代法律意义上的秩序是一个动态的过程,纠纷的发生和解决,秩序的和谐与均衡,总是经历着不断地被打破、生成的循环过程。

而中国传统观念对于纠纷的理解却并不完全如此,认为纠纷本身就是“恶”的,就是不应该发生的。所以,对于当事人而言,应该“忍让”。《纠纷》的主旨就是这样。王德成推车轧了丁文元的脚,本是自己的行为“致他人身体损害”,王德成理应承担赔偿义务,丁文元是受害人,也当然的享有请求赔偿的权利。这本来正常的权利主张为什么在相声《纠纷》里会被认为是“吃饱了撑的”呢?

原来在纠纷与社会秩序关系的定位中,人们已经习惯于将纠纷置于与秩序完全对立的状态,而不愿从积极意义上来理解纠纷对秩序的构建意义。有学者认为,“在法学意义上认识社会冲突,我们所力图揭示的是这样的机理:社会冲突———无论是统治阶层内部的冲突还是统治阶层外部的冲突都是与现实统治秩序(从而也是与法律秩序)不相协调的,严重的社会冲突危及着统治秩序或法律秩序的稳定”。

所以,“冲突”是与“和谐”相对应的一种状态,因此,发生在特定社会中的冲突既是该社会的一种“越轨行为”,又是该社会整合机能的“病态反映”。

这种观念对于纠纷解决的模式选择也产生了决定性的影响,有学者指出这种观念“使得立法及司法都必须在惩处纠纷制造者、惩处兴起诉讼者的理念下运作,更加加剧了扼杀疏导纠纷的社会机制,从而也就继续制造了中国社会的无权利状态的延续和繁盛”。

其次,我们再来看民警的纠纷解决方式。《纠纷》中的这位民警堪称“经验丰富”,他首先的选择是使当事人“平静”下来,然后让双方当事人到里屋去坐一会儿,这叫“蹲蹲性”,将俩人搁到小屋里头,不理他们,也不问他们,不许抽烟,时间一长,就好办啦!

接下来,从当事人的语言中可以看出心态的变化:从最初的俩当事人的“别忙!过完堂再说!我跟你没完啊!跟你没完!你甭看我!今儿我让你认识认识!”到最后两人达成的共识:“哎?对,到分局也不见得解决吗?为嘛呢,咱呢,就说咱俩认识!咱是盟兄弟!完啦!咱盟兄弟了,咱是逗着玩儿啊,也不车祸、也不打架,干吗上分局呀?对,私了蛮好!”

当事人都是符合经济学基本假设的“理性经济人”,通过比较,二人发现通过法律途径解决纠纷的投入远大于“私了”,所以二人选择投入较小的和解方式。这一结局让人有些思之发笑,但已经完全不同于当事人吵架的初衷,当初吵架就是为了争个是非对错,现在和解只是为了不再付出更大的代价(耽误时间和精力等),对于纠纷本身的权利义务归属反而不在当事人的考虑范围之内了。

这要“归功”于民警。相声《纠纷》里的民警在调解过程中,实际上是在一步步地将当事人推向一个两难选择:如果坚持通过法律途径维护自己的权益,那就要付出更多的成本;如果决定放弃公力救济,就要对权利义务进行模糊化处理,采取自律或者忍让的方式化解纠纷。

这种纠纷解决方式从技术上分析也许是符合纠纷发展规律的,但从观念上去考虑,却不符合现代西方式法观念,代表公权力的民警显然没有依法行事,也没有严格地履行自己的法律职责,而更像是在“太极推手”。这其实是中国传统纠纷解决过程中常用的观念。中国传统法纠纷解决模式的最高价值是秩序,而不是公平和正义。

(作者为天津社会科学院法学所副研究员)