[原创]陈丹青近况 让我想起鲁迅说过的话

附录:鲁迅致杨霁云信霁云先生:二日函收到。叭儿无穷之虑,在理论上是对的,正如一人开口发声,空气振动,虽渐远渐微,而凡有空气之处,终必振动下去。然而,究竟渐远渐微了。 中国的文坛上,人渣本来多。近十年中,有些青年,不乐科学,便学文学;不会作文,便学美术,而又不肯练画,则留长头发,放大领结完事,真是乌烟瘴气。

假使 中国全是这类人,实在怕不无免于糟。但社会里还有别的方面,会从旁给文坛以影响;试看社会现状,已岌岌不可终日,则叭儿们也正是岌岌不可终日的。

它们那里有一点自信心,连做狗也不忠实。一有变化,它们就另换一副面目。但此时倒比现在险,它们一定非常激烈了,不过那时一定有人出而战斗,因为它们的故事,大家 是明白的。

何以明白,就因为得之现在的经验,所以现在的情形,对于将来并非只是损。至于费去了许多牺牲,那是无可免的,但自然愈少愈好,我的一向主张“壕 堑战”,就为此。

记得清朝末年,也一样的有叭儿,但本领没有现在的那么好。

可是革命者的本领也大起来了,那时的讲革命,简直像儿戏一样。

《新社会半月刊》曾经看过几期,那缺点是“平庸”,令人看了之后,觉得并无所得,当然不能引人注意。来信所述的方针,我以为是可以的,要站出 来,也只能如此。

但有一种可叹的事,是读者的感觉。往往还是叭儿灵。叭儿明白了,他们还不懂,甚而至于连讥刺,反话,也不懂。现在的青年,似乎所注意的范 围,大抵很狭小,这却比文坛上之多叭儿更可虑。

然而也顾不得许多,只好照自己所定的做。至于碰壁而或休息,那是当然的,也必要的。

办起来的时候,我可以投稿,不过未必能每期都有。我的名字,也还是改换好,否则,无论文章的内容如何,一定立刻要出事情,于刊物未免不合算。

《引玉集》并不如来函所推想的风行,需要这样的书的,是穷学生居多,但那有二百五十个,况且有些人是我都送过了。至于有钱的青年,他不需要这样 的东西。但德国版画集,我还想计划出版,那些都是大幅,所以印起来,书必加大,幅数也多,因此资本必须加几倍,现在所踌躇的就是这一层。

我常常坐在内山书店里,看看中国人的买书,觉得可叹的现象也不少。例如罢,倘有大批的关于日本的书(日本人自己做的)买去了,不久便有《日本研 究》之类出版;近来,则常有青年在寻关于法西主义的书。

制造家来买书的,想寻些记载着秘诀的小册子,其实那有这样的东西。画象呢,凡是资料,必须加以研 究,融化,才可以应用的好书,大抵弃而不顾,他们最喜欢可以生吞活剥的绘画,或图案,或广告画,以及只有一本的什么“大观”。

一本书,怎么会“大观”呢, 他们是不想的。其甚者,则翻书一通之后,书并不买,而将其中的几张彩色画撕去了。

现在我在收集中国青年作家的木刻,想以二十幅印成一本,名曰《木刻纪程》,留下来,看明年的作品有无进步。这回只印一百本,大约需要者也不过如此而已。

此上,即颂

时绥。

迅 顿首 六月三夜。

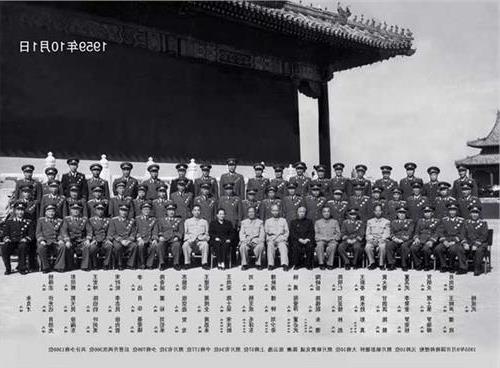

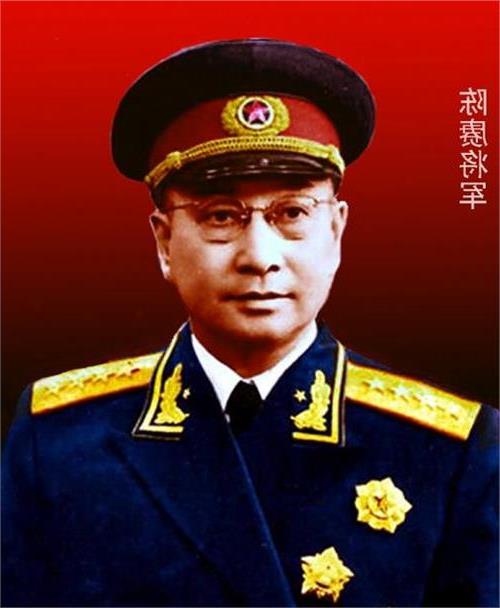

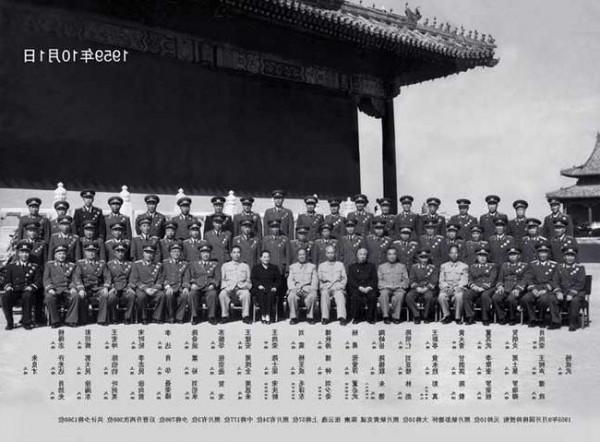

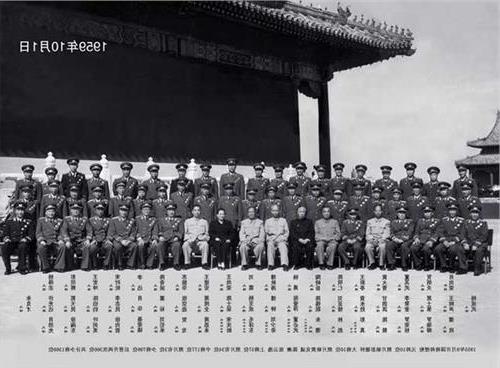

![[原创]陈庚为何没评上元帅[版主巳阅]](https://pic.bilezu.com/upload/3/52/352de339a18600e0d4ad27528029cb0d_thumb.jpg)