韩毓海王阳明 王阳明马云隔空对话 马云的骨髓里有王阳明的DNA?

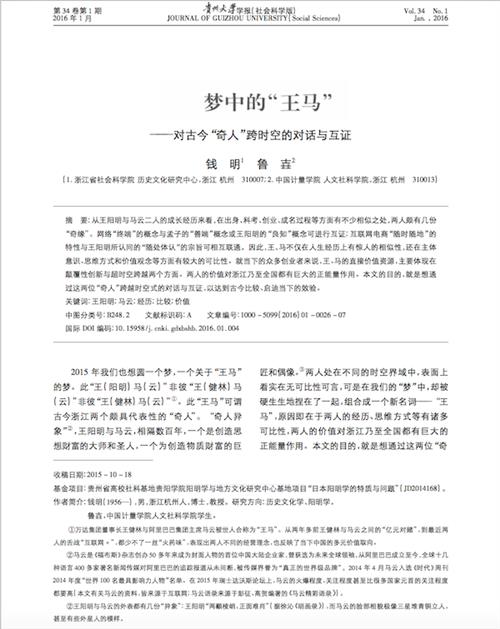

学术论文取个耸动的标题吸引眼球并不是什么新鲜事,此文究竟奇在哪里呢?这篇近9千字的雄文是这么开头的:2015年我们也想圆一个梦,一个关于“王马”的梦。此“(王阳明) 马( 云) ”非彼“王( 健林)马 ( 云) ”非彼“王( 健林)马( 云) ”。(非彼“王(健林)马(云)”出现了两次。)也就是说,这篇论文写的是明代著名思想家王阳明和当代知名企业家马云跨越时空式的对话与互证。

作者显然对读者的吃惊早有预料,因此在文章第一段反复澄清,之所以将“表面上看实在无可比性可言”的二人“硬生生”捏合在一起,是因为“两人的经历、思维方式等有诸多可比性,两人的价值对浙江乃至全国都有巨大的正能量作用”,之后又十分谦谨地表示,因为距离太远,“不可比性要大于可比性”,所以在“梦中”对两人进行比较,“用‘梦’来链接两人的‘奇缘’。”

在进入正式比较之前,第一段首先归结了“王马”二人的一个重要共同点,“奇人异象”。注释中是这样解释的:王阳明与马云的外表都有几份“异象”: 王阳明“两顴棱峭,正面难肖”( 据徐沁《明画录》) ,而马云的脸部相貌极像三星堆青铜立人, 甚至有些外星人的模样。(几份应为几分)。

而在接下来的正文部分,作者从“王马”之经历、“王马”之比较、“王马”之价值三个方面让二人展开了对话。全文核心观点主要包括:王阳明、马云在出身、科考、创业、成名过程等方面有诸多共同点;王马在主体意识、思维方式和价值观念方面有较大可比性;两人的价值都体现在颠覆性创新与超时空跨越两个方面。作者由此认为,这样两位“奇人”的超时空对话能够达到“古今比较、启迪当下的效验”。

尽管此文立论与人们一般理解中的学术论文有不小的出入,但据此就否定其价值不免武断,一名几百年前的思想家、哲学家、军事家与当代商业大佬究竟有没有可能在学术层面上进行比较并带来启发,还是要看作者在行文过程中能否达到有理有据、逻辑自洽。

在正文第一部分,作者汇集王、马二人共同点如下:祖籍都是浙江绍兴;都属龙;都参加过三次科考/高考;都是30岁开始创业,王30岁开始在阳明洞讲学,马30岁创设海博翻译社;40岁进入黄金时期,王40岁论《大学》宗旨,马40岁创办阿里巴巴、淘宝网、支付宝等品牌;50岁达到人生巅峰,王50岁创立“致良知”学说,马50岁成为亚洲首富;成名之后都选择退而讲学,王以社会化、平民化的讲学授徒为理想归属,马则选择了教育、环境、慈善,并在“1015年3月25日,他回归了自己的老本行—教师”(1015年应为2015年)。

不过,作者在此处公正地指出,马云办的湖畔大学跟现在那些动辄七八十万的商学院相比虽然算是“良心办学”,但28万的学费还是跟王阳明的平民教育路线“相差十万八千里”。

各方面事实列举详备之后,作者进一步论证了这些或可被视作巧合的“相似”背后的历史必然性:明中叶以后王阳明及其弟子在杭州讲学,奠定了杭州教育的基础,而马云毕业的杭州师范大学,可以追溯到清光绪年间的养正书塾,“也就是说, 马云所受的教育, 与明清时期的杭州书院教育有着千丝万缕联系”,由此推论,“在马云的骨髓里有王阳明的 DNA, 马云的成功, 从某种意义上说是王阳明基因转换和重组的结果。

”诚然,马云所受到的教育,以及杭州乃至中国文科生所受到的教育,未必与王阳明完全无关,但是作者并未提供任何证据说明王阳明对马云个人有普遍意义之上的特殊影响,因此似乎并不能推导出马云的成功与王阳明的影响之间的关联。

在第二部分,“王马”之比较中,作者一开始就接连抛出一连串惊世骇俗的观点:互联网、物联网、大数据 、云计算 ......, 是真正把人的“善端”“良知”发掘 、呈现出来的科技杠杆。网络“终端”的概念与孟子的“善端”概念或王阳明的“良知”概念可进行互证。互联网电商“随时随地”的特性与王阳明所认同的“随处体认”的宗旨可相互联通。

再一次,作者贴心地体察到了读者难以置信的心情,特意在注释中说明:尽管“终端”是物理概念, “善端”“良知”是伦理概念, 但两者在独立性、主体性、本根性这三个层面上, 则具有一定的可比性;尽管“随时随地”是一种电商营销模式, “随处体认”是一种道德实践过程, 但在以人为主体、以人为对象、以人为终极目标上, 两者却具有相似性。

然而,对于如此非同寻常、闻所未闻地跨界比较,作者在说明中也只是粗暴地给出结论,“具有一定的可比性”,“具有相似性”,并无论据或论证过程,似乎并不能让人信服。

“王马”比较的第一层次是“主体意识之比较”。在作者看来,主体意识的觉醒是阳明心学和互联网时代的共同之处。于是,作者开始分析互联网带来的变化:一是人力资本( Human Capital) 和金融资本 ( Financial Capital) 的力量对比发生了变化。

在网络时代,人力资本变得更加重要。如果要用一句话来形容 “ 互联网思维 ”, 那就是 “人力资本主义 ” ( Human Capitalism) 。这一论断和其中夹杂的英文概念再一次叫人摸不着头脑,因为没有注释,所以无法了解是作者自己的体悟,抑或对西方理论的借用。

第二层次“思维方式之比较”中,作者慷慨激昂地指出:原本必须依靠自律的道德自觉,如今再互联网的世界里,在各种高科技手段的辅助监督下,居然逐渐成了现实!至于互联网世界里何种高科技手段如何将道德自觉变成现实,作者也没有说明。

再有:如果我们可以把王阳明的思维方式概况为心物合一、知行合一 、圣凡合一的话, 那么互联网的营销模式就是王阳明“心物合一”的最好诠释, 阿里巴巴的事业拓展就是“知行合一”的最好解读,马云团队的合伙人制度就是“圣凡合一”的最好实践。(概况应为概括)且不论对王阳明思维方式的归纳是否准确恰当,把深奥的哲学概念简单地与商业模式对应起来,恐怕难避生搬硬套之嫌。

一个值得注意的现象是,该文的注释条目很多都是在自我说明,对于直接引用和间接引用的内容很少注明出处。关于马云的内容笼统说明为“皆来源于互联网”“马云语录来源于彭征、高贺编著的《马云精彩语录》”,而在谈及王阳明生平事迹或引用其理论时,仅有一处注明了出处为钱明所编《王阳明全集》,显然不符合学术论文撰写规范。

此外,仅仅在本文引用的极为有限的文本中就出现了5处明显错误,比例之高也令人瞠目。并且,该论文与所属基金项目“日本阳明学的特质与问题”也没有任何关联。

分析至此,不难发现,这篇论文的学术性是难以令人信服的。那么,将其发表的期刊“贵州大学学报(社会科学版)”究竟是什么水平呢?据其在维普网上的官方页面介绍,该刊物为全国百强社科学报、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊。杂志之家网提供的官网信息显示,贵州大学学报(社会科学版)的综合影响因子为0.170, 取舍稿件的标准是学术水平。

该论文发表的具体过程不得而知,但或可从作者信息中窥见一些端倪。根据浙江省社会科学院网站介绍,第一作者钱明为日本九州大学文学博士,担任浙江省社会科学院哲学所研究员,贵州大学中国文化书院兼职研究员,中国计量学院人文学院特聘教授、硕士生导师等职务,学术成果丰富,著作等身。第二作者作者鲁壵为中国计量学院人文社科学院学生。

![韩庆祥哪里人 [核心价值观百场讲坛]韩庆祥:核心价值观与中国人精神世界重建](https://pic.bilezu.com/upload/0/78/078dc7aee071bc80620a6d0019c5e359_thumb.jpg)

![>谢春涛从严治党 [核心价值观百场讲坛]谢春涛:从严治党 坚持共产党员精神追求](https://pic.bilezu.com/upload/1/d0/1d059343bd807fdcd4d568d10b8d8a0f_thumb.jpg)

![>韩毓海王阳明 [核心价值观百场讲坛]韩毓海:马克思主义与中华文明伟大复兴](https://pic.bilezu.com/upload/3/e2/3e2c8d293400c9d3f845d03ab9abe8f0_thumb.jpg)