陈丹青妻子 陈丹青与木心:一个儿子对父亲的感情 | 礼敬教师

木心曾说:“贝(聿铭)先生一生的各个阶段,都是对的;我一生的各个阶段,全是错的”。这不是反讽,而是实话,因为实话,尤甚于反讽——五十年代末,他躲在家偷学意识流写作;六十年代“文革”前夕,他与人彻夜谈论叶慈、艾略特、斯宾格勒、普鲁斯特、阿赫玛托娃;七十年代他被单独囚禁时,偷偷书写文学手稿,令人惊怵不已;八十年代末,他年逾花甲,生存焦虑远甚于流落异国的壮年人,可他讲了五年文学课……木心一生都与他身处的时代错位,显得“不合时宜”,这也造成今天我们阅读他的困惑。木心对与时代的这种错位,从没停止过抱怨,“他得有个人讲,我是那个听者”,陈丹青说。

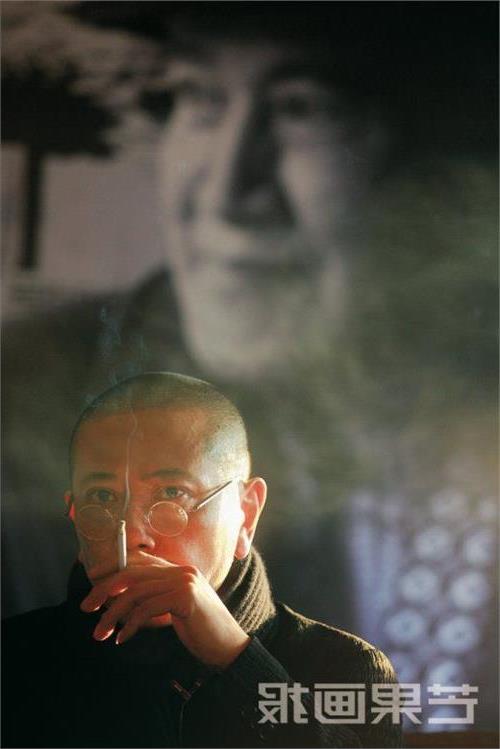

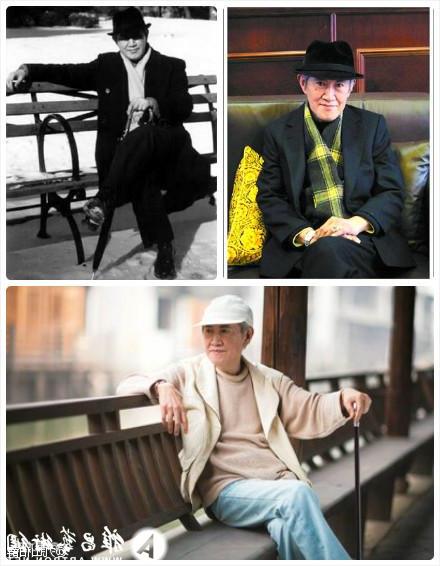

1982年秋,从中央美院毕业、初到纽约的陈丹青,在地铁上意外结识了同年到美国的艺术家木心。两人一见如故,第二年即密集过往,“剧谈痛聊”,常用上海话长谈到天明。那时木心的散文、小说常见于纽约主流中文报端的文学副刊:《侨报》《中报》。平日里,两人约在中央公园或咖啡馆见面,木心取出前一夜写就的手稿给他看,自己在公园长椅上安静地抽烟。

木心的渊识,让陈丹青“不知如何是好”。他迅速在他周围的艺术家朋友中间推介木心,当时来美的艺术家,各人有各人的迷茫与寂寞,众人见了木心,也“不知如何是好”,于是常聚在一起听木心谈天说地。陈丹青描述当时的情形:

“逢年过节,或借个什么由头,我们通宵达旦听他聊,或三五人,或七八人,窗外晨光熹微,座中有昏沉睡去的,有勉力强撑的,唯年事最高的木心,精神矍铄。”

于是应大家的邀请,木心开讲《世界文学史》课程,轮流在各人家里,寒暑假上课,历时五年。陈丹青则如释迦牟尼的学生阿难,一字一句记下老师课堂上的话。木心说,陈丹青手快,5年的课堂笔记工工整整。而陈丹青听课的感觉,一是无穷的愉快,一是智力“不支”,往往四五小时后,所有同学面露倦色,只有木心先生还能谈笑风生。

陈丹青说,他们就是想听木心说话,木心也乐意他们在听。每堂课都很安静,听木心缓缓地讲,休息时,他和木心到外面去抽根烟。

不仅在课堂上的扎实受益,多年来陈丹青在目睹木心的文章、谈吐、仪态等小节中,也领会到老师的严谨和对美的追求。木心自己裁剪制作衬衫,设计皮鞋,烧一手好菜,布置家居更是拿手好戏,点石成金。他说平时特别喜欢看木心不慌不忙一道道工序做菜的样子。他感叹道,这样无处不在的启发,根本无法效仿,因为渗透人格。“木心给了我庞大的立场,还给我无数细微的立场。”这些立场分布在生活的细节中。有一次他们在餐馆,陈丹青猜中了邻座的老太太是意大利人,颇有得意的意思。几年后一次谈话,木心谈起虚荣心,就说起这件事,他说人难免会这样,但要克制随口就来的虚荣心。“你看,这么微妙的小事,他会点出来,一点,我面红耳赤。修养是很具体的,像禅宗,一件小事、一件小事……《文学回忆录》里到处是这种意思。”

木心幼年迷恋绘画与文学,但江南老式家长大多期盼孩子从事法律、医学,他的姑妈说他“将来要做丹青师傅呢!”木心后来笑说这段往事:“结果呢,不小心真的做了丹青师父啦。”