【莫扎特的造访读后感】关于莫扎特 读后感的作文

《莫扎特》这本书使我感到坚持和勤奋的所得,读完这本书我受益匪浅,百感交集。

1762年,在奥地利出现了一位6岁的音乐“神童”,这位神童几乎轰动了整个欧洲。这位六岁的小男孩,两只小脚刚刚踏得到琴上的踏板,一双小手却能在琴键上流畅自如地演奏大师们的作品,这是多么地惊人啊!这个小男孩——他的音乐,在整个世界都家喻户晓,拨动着亿万人的心弦,他被誉为——音乐史上的“乐神”,当之无愧。这位神童成为著名的作曲家,他就是沃尔夫冈•阿玛杜斯•莫扎特。

莫扎特的一生是短暂的,仅仅活了35岁,然而他一生所创作的音乐作品,艺术技巧精湛,对欧洲音乐的发展做出了卓越的贡献。面对死亡的莫扎特是乐观的,他全身心地投入到了《安魂曲》的写作之中,最终,他在《安魂曲》中永远长眠了。

对于升初三的我们来说,天分这个词可能不适合于任何一个初三学生,而只有坚持和勤奋才是取得中考胜利的关键。莫扎特虽有天分,但也很努力刻苦地去创作,去突破,对于我们这些做最后冲刺的毕业生来说又何尝不是呢?我想不管怎样,我们应当利用这初三最后一年好好学习,有初一、初二没学好的赶紧补上来,毕竟这是基础嘛。紧接着初三的课程更不能落下。

所以说在初三要勤奋,至于坚持,我们理当要坚持完初中的最后一年,作最后的冲刺,正如莫扎特在面对死亡时依然坚持写完《安魂曲》,含笑而走,而且他的音乐为欧洲的音乐发展做出的卓越贡献更是不可估量的一样。我们这一届毕业生虽说不要做出太大的突破,但至少要考出一个令学校、老师、家长,也令自己满意的成绩,不要让自己留下遗憾。

歌德说过:“读一本好书,就是在和高尚的人谈话。”读这些人物的传记,我也仿佛是在聆听他们的教诲,接受他们的思想,这对于我们的成长是非常有益的。

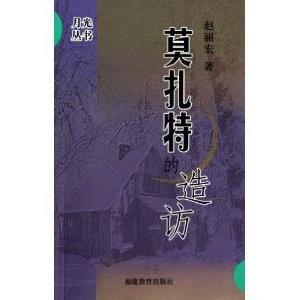

《莫扎特的造访》是2002年福建教育出版社出版的图书,作者是赵丽宏。

作 者 赵丽宏

ISBN 9787533434915

页 数 249

定 价 20.00元

出版社 福建教育出版社

出版时间 2002-8

装 帧 简裝本

副标题 莫扎特的造访

内容介绍

这是一本关于音乐的随笔。这是音乐在一个爱乐者心里激起的回声。作者现为中国作家协会全国委员会委员,上海作家协会副主席,华东师范大学客座教授,全国政协委员、中华海外联谊会理事。本书文字有作者对音乐的喜爱和理解,这决不是音乐家的评论,而只是一个爱乐者因音乐而生出的惊喜、陶醉和思索,只是万千种回响和颤动中的一种。

沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart,1756年1月27日-1791年12月5日),出生于神圣罗马帝国时期的萨尔兹堡。欧洲古典主义音乐作曲家。1760年,莫扎特开始学习作曲。

1763年至1773年,莫扎特随父亲列奥波尔得·莫扎特在欧洲各国进行旅行演出。1781年,莫扎特到维也纳开始10年的创作生涯。1791年12月5日0时55分,莫扎特逝世,享年35岁,死因不明。

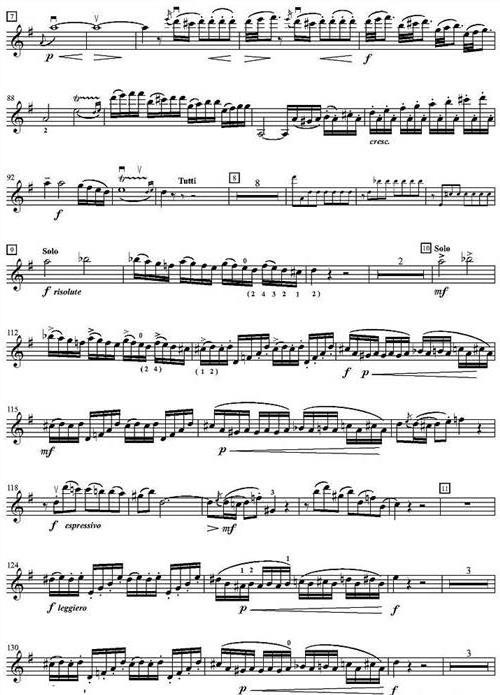

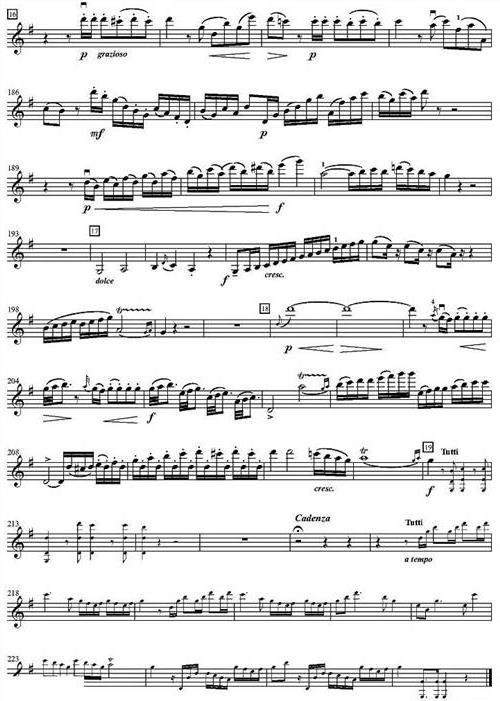

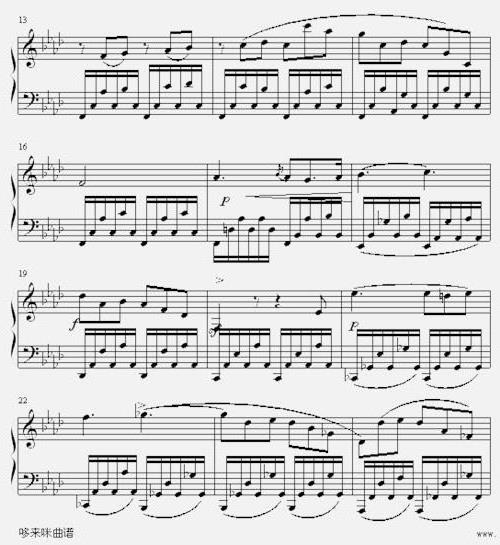

莫扎特留下的重要作品总括当时所有的音乐类型。他谱出的协奏曲、交响曲、奏鸣曲、小夜曲、嬉游曲后来成为古典音乐的主要形式。

人物生平

身世背景

1756年1月27日,莫扎特生于奥地利的萨尔茨堡一位宫廷乐师的家庭,原籍是德国,他的父亲列奥波尔得·莫扎特是那座城中宫廷天主教乐团的小提琴手,也是一位作曲家;母亲安娜·玛丽亚·莫札特也热衷于音乐并会拉大提琴和小提琴。莫扎特是家中最小的孩子排行第七。

初露锋芒

1760年,4岁的莫扎特跟父亲列奥波尔得·莫扎特学习钢琴并开始作曲。

1762年,6岁的莫扎特在父亲的带领下到慕尼黑、维也纳、普雷斯堡作了一次试验性的巡回演出。

1763年6月至1773年3月,莫扎特与父亲先后到德国、法国、英国、荷兰、意大利等国进行为期十年的旅行演出。这次演出让莫扎特对当时最先进的意大利歌剧、法国歌剧、德国器乐等体裁都有了认识,还结识了J.C.巴赫、G.B.马蒂尼、G.B.萨马蒂尼等作曲家并学习到他们的作曲技术,这时的作品已经显示莫扎特创作体裁的广泛性和他对歌剧创作的兴趣。

渐渐成熟

1773年底,莫扎特与父亲返回萨尔茨堡。此时的莫扎特对自己卑微的奴仆乐师地位感到不满,为了争取人身与创作的自由,他经过激烈的斗争,终于在1777年9月获得大主教的同意,又随母亲进行了两年的旅行演出。

为了另谋职位,以便永远离开萨尔茨堡,他先后在慕尼黑和曼海姆教学、演出,进一步加深了对不平等制度的认识和体会。在曼海姆时,他得到一些市民音乐家的帮助与同情,并接触到当时欧洲重要的曼海姆乐派,听到第一流管弦乐队的演奏。

1778年5月,莫扎特抵达巴黎,由于母亲病逝,加上未能谋到职位,于是在1779年1月返回萨尔茨堡。这一时期,莫扎特在曼海姆创作了2首长笛协奏曲、1首双簧管协奏曲、7首钢琴小提琴奏鸣曲、3首钢琴奏鸣曲,这些作品反映了曼海姆乐派的影响。

1780年,莫扎特完成歌剧《伊多梅纽》。这一时期莫扎特的作品严谨,在内容上反映了当时狂飙运动思潮的影响,在形式上出现了新的要素,如奏鸣曲式第一乐章的呈示部,出现了与第一主题相对比的第二(或更多的)主题在再现部中,常常改换主题出现的次序,有时对主题材料也进行了不同于呈示部的处理,在第一、二乐章间,有了强烈的力度对比,这些手法,增强了他的音乐作品的戏剧性,使“古典奏鸣曲式”进一步形成。

维也纳时期

1781年6月,莫扎特再也无法忍受大主教的凌辱,毅然向大主教提出了辞职,成为欧洲历史上第一位公开摆脱宫廷束缚的音乐家,到维也纳谋生。之后他虽然名义上是一位自由作曲家,实际上仍然无力抗争封建社会对他的压迫。生活的磨难对他的思想和创作产生了深刻的影响,在维也纳的10年,成为他创作中最重要的10年。

1782年7月,莫扎特创作的《后宫诱逃》在维也纳布尔格剧院首演。

1784年,他参加了共济会,对它所宣扬的自由、平等、博爱的思想有强烈共鸣,并在这种思想的启示下创作新型作品。

1785年,一度倒闭了的维也纳民俗歌剧院开始恢复,莫扎特有了从事歌剧创作的机会,创作了一部喜剧型歌剧《剧院经理》。

1786年,创作歌剧《费加罗的婚礼》。

1787年,莫扎特完成歌剧《唐璜》。

1790年1月,莫扎特的歌剧《女人心》上演。

1791年,莫扎特创作歌剧《蒂托的仁慈》但未获成功。9月,完成最后一部歌剧《魔笛》。之后莫扎特开始创作大型宗教音乐作品《安魂曲》,于12月5日0时55分《安魂曲》还未完成莫扎特就离奇死亡,享年35岁,入葬于维也纳。

个人生活

感情生活

1782年,莫扎特在没有征得父亲的同意的情况下,同一位曼海姆音乐家弗里多林·韦伯的女儿康斯坦泽·韦伯结婚。

1784年,大儿子卡尔·托马斯·莫扎特出生;

1791年,二儿子弗朗兹·克萨韦尔·沃尔夫冈·莫扎特出生。

生活趣事

小作曲家

在莫扎特小时候,有一次,父亲列奥波尔得德与一位朋友一起回到自己家中,看到4岁的儿子正聚精会神地趴在五线谱纸上写东西。

父亲问他在干什么,莫扎特答道他正在作曲。

孩子的举止使两位大人相觑见笑,面对着纸上歪七扭八的音符,他们以为这不过是小孩的胡闹。然而,当细心的父亲将儿子的作品认真看过之后,发现这张乐谱不一般,他相信莫扎特将成为一名出类拔萃的作曲家,因此他开始指导莫扎特作曲并带领他举行演出。

坐立不“安”

给莫扎特修理过头发的理发师回忆:帮他弄头发是件很困难的事,他从来坐不安稳,每时每刻都有灵感出现,然后他就会立刻冲向钢琴,理发师只能手里拿着头绳跟在莫扎特后面。

用鼻尖弹奏的钢琴曲

莫扎特创作过一段特别难弹奏的钢琴曲,按照乐谱,两手分别弹两端的琴键时,演奏者还需要敲击中间的一个琴键。据说他和海顿打赌看谁能把这段曲子弹出来,海顿试弹后放弃了;轮到莫扎特演奏时,当那个音符该出现,莫扎特弯腰用鼻子压下了琴键。

死敌萨列里

其实萨列里并非莫扎特的死敌。为博得皇帝、资助者和公众的青睐,萨列里和莫扎特之间当然存在竞争关系,萨列里可能会利用自己在宫廷中的地位压制莫扎特,但这是情势使然,并非出于为人们所知的敌意。莫扎特在逝世几周前还曾邀请萨列里一同去欣赏歌剧。