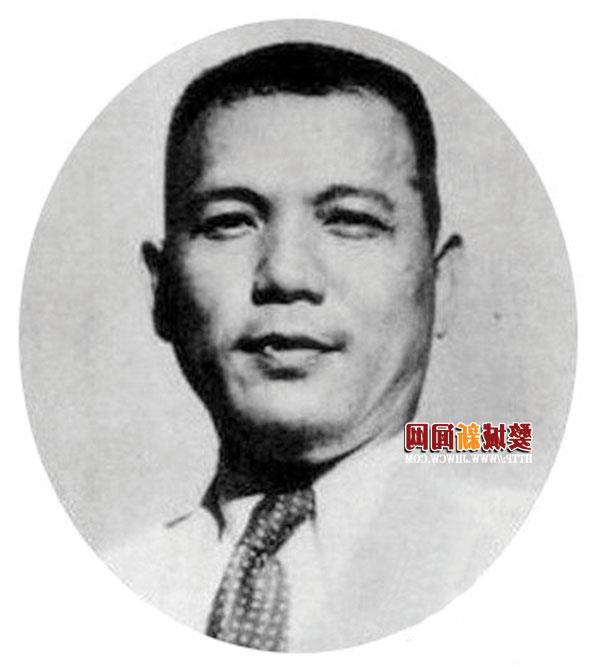

黄绍竑的后人 黄绍竑:李宗仁代理总统的前前后后

我说明了我的计划,他们(指李、白)都愕然,尤其李宗仁极不赞同。他说:“你不要为他们(指蒋方人员)的行动或放出的空气所吓倒,各国的竞选都有这样的情况。我们已经赢了三场,最后一场打下去一定会赢的。”他说话时有些气愤。我说:“打牌(麻将)我是老手,往往前三圈赢了,第四圈输得精光。我第三圈站起来不打了,也不收人家的钱(照例不打完四圈是不能收钱的),我岂不是赢家吗?何必打完四圈又变成输家呢!”他说:“打牌为了赢钱,竞选为了当选,为什么要在胜利的中途退出呢!你打牌的时候肯这样做吗?”我说;“打牌的时候,我当然不能这样做,因为四家是约定要打四圈或打八圈、十二圈的。中途退出,除非发生了什么事故,否则其余三家就不答应。竞选是没有约定的呀!你退出了,我们的代表都不入场参加决选,国民代表大会怎样收场呢?老蒋、孙科怎样收场呢?这就是我的妙棋。”

白崇禧起初也不同意,只在旁边摸着下巴,一面想一面听我们的辩论,一言不发。当我说到国民代表大会怎样收场那段话时,他也同意了。他说:“这倒是一个好办法。好似下棋一样,将他们几军,缓和一下局势,虽然将不死,打乱他们的阵脚,办法就好想了。

我同意宣布退出选举。” 桂系的事素来都是三头会议决定的。黄、白同意了,李没有不同意的。但这回是例外,李宗仁仍不同意。他说:“煮熟快到口的饭不吃,还要等什么?你们要知道那些轿伕佬(指所有助选的人和我们方面的代表)是等着要吃饭的呀!

”我说:“退不退出,德公作决定。我的计划就是这样。不采用,我就趁十一点钟的快车去上海不管了。横直明天就见分晓,不论胜败我都不愿看见,免得神经紧张,血压又高起来。

我实在太累了,要回上海去休息。”李宗仁见我如此,连忙说:“忙什么。等我考虑考虑。下午还要约我们的干部来谈一谈,听取情况和他们的意见,不能光由我们三人完全作主呀!”他这几句话倒很有道理,我只好留下来。李要韦永成分头打电话,要桂系的重要干部下午三时到白公馆来开会。

当日下午三时(大约是四月二十几,我记不清楚),在南京白公馆里,桂系开了紧急的秘密会议。在李宗仁、黄绍竑、白崇禧三个头子主持之下,如黄旭初、李品仙、夏威以及主要的骨干都到会。首先是听取各方面关于竞选的情报,那些情报都反映蒋介石如何全力支持孙科,与以前三次选举的情况不同,对我们不利。

其次是我把退出竞选的计划加以说明。会上议论分歧,而李宗仁仍坚持要参加决选。他说:“最后的决战不参加就自行退却,岂不是自己认输了吗?不管胜或败都不退却,最后胜利才有可能得到。

退了出来,以后还有什么文章可做呢!”李铁牛(李宗仁绰号)仍然是北伐时期打仗的方法,一味向前猛冲。我说:“德公!这不是战场打仗,就是打仗,有时候也要退一下,才能反攻胜利。

”于是我举北伐时期第七军攻占南浔路上的德安为例,说明孤军深入,眼看要被孙传芳包围歼灭时,连忙退到箬溪,吸引孙传芳的一部深入,反把它歼灭了,然后仍然占领了德安。接着,我说:“打文仗也是一样。

你同人家抢副总统这把交椅,你若死抱着不放,手脚都被人家封住了,有本事也施展不出来,最后交椅仍然被人家抢去。现在的情形就是这样。你暂时放手,等他扑个空,然后反扑过去,打倒他们,这把椅子就有可能抢到手。我要你退出,并不是没有文章可做,正好借着这个题目好做文章。”(当然我以前说过失败后就回桂林或到香港反蒋的话,并不敢当大众讲。)

我这番话讲完之后,已是夜里十点多钟了。我就起立拿着帽子,说要趁十一点钟的夜车去上海。白崇禧连忙把我拦住,说:“季宽的话是有道理的。蒋方的确使用全力支持孙科。三选彼此的票数相差有限,若再加上蒋方的压力,则孙科反败为胜是可能的。我们决选是很难胜利的。现在最要紧的是,先将蒋方的压力打退,退出是一个办法。但以后怎样办呢?仍要靠季宽在这里策划。你(指我)决不能走。这是我们团体的胜败问题,你能不管吗!”

本来会场上是赞成和反对各半的,白的话一说,就几乎全场都赞成我的主张。但李宗仁仍然默然不作声,会场顿然静下来。正在这时,有人送来两种传单,一是对李宗仁人身攻击,说他的老婆郭德洁在北平如何贪污,用金钱收买代表;一是攻击李宗仁“勘乱”不力,还说他在竞选演说中提出一些同共产党一样的口语。静默的会场又紧张嘈杂起来。李宗仁终于同意退出了。他问怎样退出有利呢?总要做出一个名堂来给对方看看,不能无声无嗅的退出呀!他说完了这几句话,把眼睛看看我又看看大家。

大家于是商议,决定由李宗仁以候选人的名义写一封信给大会主席团。这信由黄雪村和邱昌渭起草。信的主要内容是:“唯迩来忽发觉有人以党之名义压迫统制,使各代表无法行使其自由投票之职权。以此情形竞选,已失其意义。用特函达,正式声明放弃竞选。”这封信一面送大会主席团,一面送交南京各报登载;并立刻分头通知我方代表明早概不出席,还派一些人到会场门口作纠察,劝阻那些来不及通知的代表。

这事决定之后,已是午夜两点钟了。李宗仁很不愉快地回他的公馆。事后,据说郭德洁知道退出竞选,就放声大哭起来。她说:“用了这么多的钱,眼看就要到手的东西,为什么又自动放弃呢?是谁出的坏主意?”郭德洁素来是热衷于做副总统夫人的,而且还希望将来成为中华民国的第二位总统夫人。在竞选时,她的确也尽了很大的力。李宗仁忽然放弃竞选,她怎能不伤心痛哭呢!

我回到家里倒是好好地睡了一觉,好似已经得到胜利那样。次晨八点钟,我还打了一个电话给孙科的助选人。我说,李德邻已经放弃竞选,没有人同孙院长竞争了。他问为什么?我说没有什么。我的用意是,如果他知机的话,就不用自己到会场去扑空,这样岂不是我们的计划更完满了吗!殊不知他竟然去到会场,看见代表的席位疏疏落落,只有他自己方面的代表,不足法定的出席人数,不能选举。大会主席团见此情形,只好请示蒋介石宣布暂时停选。我们的计划实现了,成为当日(二十五日)全国各报最重要的新闻。

六、李宗仁当选副总统

我们于二十五晨二时才决定罢选计划,对各方发出通知已是三点多钟了,二十五日清晨就弄得举国皆知。事情闹大了,国大怎样收场呢?而且也牵涉到蒋介石大总统身上,老蒋又怎样下台呢?这问题旁人是解决不了的。中国有句老话:“解铃还须系铃人”。蒋介石当日(二十五日)就召见白崇禧,说明他并没有袒护、支持任何一方。他把那些谣言和传单都说成是反动分子希图破坏我们党内团结的东西,说一定要追究,要白崇禧劝李宗仁仍然参加决选。白崇禧也就顺风收帆答应了。不知是否得到老蒋的许可,他把老蒋的话向报馆记者发表了。这一下就等于说“此地无银三百两”,弄得老蒋啼笑皆非。

大会延到四月二十九日进行决选。有了三天时间,我们的文章就好做了。于是,我趁着这个风波进行“挖墙脚”的工作。浙江,人们一向认为是CC坚固的堡垒,是不易攻破的。我在竞选开始的时候,虽然做了一些拉拢的工作,现在趁老蒋表示不支持任何一方的时候,我再做一些工作。浙江的国大代表绝大多数是我熟识的,而且许多做过我的部下。我在浙江做了十年的主席,彼此相处也不坏。更有些人以为我做过两次主席,也许还会做第三次,自然乐于同我接近,投李宗仁的票。据事后所知,浙江代表投李宗仁的票就有三分之二。李宗仁当选后,陈布雷集合浙江代表把他们大骂了一顿。

孙科继胡汉民之后一直当立法院院长,并以太子的身份组织三民主义学会,网罗一些社会人士,在这次竞选中除蒋介石给以支持外,旧立法委员的大多数是支持他,为他竞选奔走的。以前有些进步人士想推动孙科同蒋介石对峙,以进行反蒋活动。

蒋介石素以继承孙中山自命,他见孙科这样,就想极力支持孙科做他的副总统,使蒋、孙成为一体。我去挖孙的墙脚,是通过旧立委谭惕吾找另一个立委于振瀛谈话。我向他们说,你们过去捧孙,是为了反蒋,我很佩服,但是现在蒋、孙合一了,你们捧孙做副总统,岂不是反而增加蒋的反动力量吗?我这段话把于振瀛说动了。

我又向他说,陕西方面你是有影响的(他是陕西人),请把其他方面的票也拉过来。他答应了。他并说,山东代表唯王法勤的马首是瞻。

旧立委范予遂是王法勤手下的大将,他也是进步的。于是又通过于振瀛去向范予遂拉山东的票。我这样一“挖”,虽然不能确知挖得多少票,想来可以抵销蒋方施加的一部分压力。蒋介石口头上宣称不支持任何一方,但他暗中仍然有压力,李宗仁失去一些票也是必然的。

罢选后的第二日,程潜的助选人贺耀组(贵严)到我那里,见面就说:“这着棋很厉害!是你出的主意吧?”我说:“这盘棋眼看就要输了,只能猛将几军打乱对方的阵脚,再想妙着。”他说:“将得好!你们的文章好极了。”这时程潜已没有参加决选的资格,我便趁机请贺帮忙,把票子拉过来。他说,情形很复杂,他不能单独作主。他介绍我去找邓介松、邓飞黄。

按宪法规定,三次选举都没有人得到法定的多数选票时,就要进行决选。决选时,只有第三次当选的票较多的前两名能够参加,也就是只有在李宗仁和孙科两人之中进行决选。因此李孙双方无不全力以赴。我们得到四天的准备时间,感到更有把握了。

决选那日,我打开收音机听唱票。每唱孙科的票,孙派代表就来一阵掌声;唱李宗仁的票,李派代表照样也来一阵掌声。此起彼伏,成了会场悦耳的旋律。起初,彼此票数相差不多,到末了,李宗仁的票唱到一千四百,孙科及其代表知道大势已去,也就相率离开会场。李宗仁及其代表则在会场更加活跃,直到将选票唱完为止。

结果,李宗仁共得一千四百三十八票,比较多数(孙得一千二百九十五票),当选副总统了。李宗仁夫妇当即坐车到蒋介石那里去表示感谢,并且还说以后一定追随大总统之后进“勘乱”,弄得蒋介石啼笑皆非。蒋只是说“好,好,好”,也向李宗仁道喜,并且说我们大家今后共同努力为党国服务。

白公馆(李常在那里会客和决定重大问题)自然贺客盈门,应接不暇。我随后也到那里向李宗仁道喜。我说:“好险呀!相差只有一百四十三票。如果不是罢选,把老蒋的压力松一下,多得几天准备功夫,情形就不是如此了。即以今日的票数来看,老蒋的压力并没松了多少。主要是在陕西、山东、浙江拉得一些票子来补上。”李宗仁夫妇自然是春风满面,那班抬轿佬也喜气洋洋,好似马上就有什么好处似的。而我呢,辛苦了若干日子,希望得到什么呢?我当即回上海休息,也再没有人阻拦我了。

李宗仁夫妇当晚也到孙科家里去慰问。据说这是美国佬竞选胜利者的作风。可是孙科风度不够大方,不肯出来见面。他的代理人说,孙院长很疲劳,到陵园休息去了。

或有人问,李宗仁竞选副总统究竟用了多少钱?我答不出确实数目,因为用钱的事,我不经手,经手人是安徽省银行行长张岳灵。传说一共用了一千多根金条(即金子一万多两),都是由广西和安徽两省供给的,安徽省出了大部分。一万多两金子在那时约值现大洋一百多万元,合金元券就不知多少亿了,这在中国那时是个惊人的数字。孙科用的钱也是相当可观的。他有老蒋作后台,不用自己掏腰包。各竞选人所花的钱,或请客或送代表们川资旅费,虽不见得象曹锟那样每张选票有一定价钱,但也够肮脏了。

当大总统、副总统举行就职典礼时,据说李宗仁曾问典礼处着什么服装?典礼处没有肯定的答复。届时,大总统着起长袍马褂,显得很斯文的样子;而李宗仁则着上将军服(也许李没有长袍马褂,准备来不及),的确象一个大副官,形像十分难看。大总统、副总统就职后,蒋介石照例邀那些国府委员一起照相留念,但有些委员觉得前途茫茫,都不来参加,景象很是凄惨。

七、蒋介石开始向桂系反扑

蒋、挂在竞选副总统的斗争里,蒋介石被桂系打了一闷棍。这一棍表面虽然打在孙科身上,却痛在蒋介石心里。他怎能就此善罢甘休,因此随即向桂系反攻了。

(一)安徽省主席李品仙是一个糊涂蛋,蒋方就集中火力向他进攻,不但说他贪污舞弊,还说他挖掘安徽寿县楚王古墓,强买民间古画。他们不但在报纸上大肆攻击,而且由监察院提出弹劾动议。李品仙托病躲到上海。白崇禧也到上海。

一日,白约我谈话。他说:“鹤龄(李品仙号)在安徽弄得很糟,再难做下去了。老蒋有意请你去接任安徽省政府主席,把李调任广西省主席,把黄旭初调中央(不指定什么职务)。德公(李宗仁)要我同你商量一下,听听你的意见。

”我说:“这是老蒋的毒计呀!我们千万不要上当。”他说:“不见得吧!”我说:“你读过二桃杀三士的故事吗?虽然实际情况不同,但也颇相似。桂系统治下的两个省——安徽、广西,李品仙在安徽弄得很坏,现在把他调回广西,岂不也要把广西弄成安徽那样吗?黄旭初虽然没有什么才干,但守成是有余的。

我是广西人,我反对把李品仙调回广西。这回蒋恨我到了极点,他要我去安徽是好意吗?无非是要我到‘勘乱’前线上去试试,再来整我,这个当我坚决不上。我提醒你也不要上当。李品仙做不下去,另换一个广西佬好了,或另换一个接近我们的外江佬也好。”白崇德听了,只得扫兴而去。

在这同时,老蒋也指使办《东南日报》的CC中坚分子胡健中来见我。他把李品仙大骂之后,对我则表示欢迎。他说:“季宽先生在浙江搞了十年,我们是知道的。此次若到安徽去,地方人士(包括我自己在内)必能通力合作,把安徽搞好。安徽比浙江好搞得多。”此外,以前任浙江省府秘书长的李立民,也以地方人士的身分(李系皖人)劝我去,都被我谢绝了。蒋的毒计乃不得售。

果然不久蒋介石就用夏威(广西佬)接替了李品仙。老蒋这次反攻的计划,只算实现了一半,他那肯就此罢手呢!

夏威(桂军的兵团总司令)也是一个投机分子、有一次深夜,在白崇禧的公馆里,他邀我单独谈话。他说:“蒋的江山看来是保不住了。我们是愿作时代的渣滓,随着洪流沉下去,还是自己找条出路呢?”他问我有什么办法。我说:“没有什么办法,只好随俗浮沉,得过且过。”他怒气冲冲地说:“你是老长官,是四十年的知己朋友,所以把心里话对你说。你用这种态度对待我,真是岂有此理。”我那时的确心中无数,只是一心一意和蒋介石捣乱,把蒋搞倒了,自然有我们的天下。副总统的竞选后,我疯疯癫癫任性跳舞吃喝,一事不理。我反问他:“你有什么办法呢?”他说:“没有。只是同你谈谈,大家想想办法。”他这番话想来也同李宗仁、白崇禧谈过,可能遭到他们的冷待。不久,蒋介石把夏威的军职解除,调任安徽省主席,改以李宗仁的小同乡张淦继任兵团总司令。

一九五O年我到上海,见到市长陈毅。在谈到夏威这个人时,他也认为是言而无信的。据我所知,夏威是通过他的老婆陈明皓和他的参谋处长崔坚,同解放军进行秘密联系的。陈、崔到上海,常在我家出入,行迹诡秘。夏威的言论和行动,自然不能逃过蒋帮特务的耳目。蒋也定有所闻,因此就借攻击李品仙,也把夏威的军职解除,既撤换了李品仙,又解除了危险,塞住了桂系的口,真是一箭三雕。

(二)古人有句话:“赵孟之所贵,赵孟能贱之。”李宗仁的副总统是国大代表选出来的,蒋虽不中意,但也无可奈何,于是就把矛头转到白崇禧的国防部长身上了。这里先把白的国防部长来源说明一下。

抗战初期,白原是军训部部长兼副总参谋长。大约是一九四O年调桂林行营主任,几乎长江以南都归他指挥。白崇禧素以广西的三自政策——自治、自卫、自给———的创始者自诩,作为重庆南方屏障的桂林行营主任,自然非他不可了。

不料日本侵略军自长沙岳州会战失败后,转由海道在北海登陆进占南宁,白乃仓皇调兵堵击。他大吹其斩蛇战略,迟早要把板垣的第五师团在广西境内消灭。但日军不仅占据南宁,并且伸到宾阳路上的昆仑关。蒋调集精锐部队,加以苏联的空军,作了桂南大会战,仍不能击退日军收复南宁。

蒋因过信这位小诸葛谓各军作战不力,虽将粤军军长叶肇囚禁枪决,而各军仍认为桂林行营主任事前毫无准备,广西民团毫无作用,使白崇禧的虚誉扫地。蒋不得不将桂林行营撤销,改为军事委员会桂林办公厅,作为江南的军事联络机构,以战地委员会副主任李济深任办公厅主任,而实权则操在副主任林蔚之手。

后来桂林沦陷,军委会办公厅亦不存在。这时蒋正要仿照美国制度将军政部改为国防部。

蒋对何应钦早欠信任,而陈诚又资望太浅,乃将何应钦升为空头的中国陆军总司令,想要李济深任国防部长。蒋提出的条件是立即开始准备“剿共”内战,但遭李济深拒绝,回到他的老家大坡山闲住,实际则是联络各方人士进行反蒋。

蒋又以同样条件征求白崇禧任国防部长,因他有一九二七年“四一二”反共的渊源,一拍即合,于是重要的国防部长就落在白崇禧的手里。记得一九四七年的一个晚上,我同他谈(有韦永成、程思远在座)反蒋与中国共产党和平合作时,他最后的一句话是:“我是汉曹不两立的。”他说罢站起来就走了。以后,我再不同他谈关于国共合作的政治问题了。

一九四八年六月一日,蒋介石突然任命白崇禧为“华中剿匪总司令”,并任命陈诚为国防部部长。这一下把小诸葛气坏了,坚辞不干,赌气走去上海。白崇禧做国防部长是由于他答应合作进行“剿共”的,以为蒋能言听计从,可以充分发展他的才干了。但蒋无论对外或对内,都有他自己的一套,更加以陈诚又是蒋的灵魂,事事与白作对。因此白崇禧的国防部长仍然是一个空头官,不为蒋所重用。白曾对我发牢骚说:“东北四平街战役,如果肯照我的计划乘胜直追,占领哈尔滨,就可把共军根本击败。”白对蒋的其他措施也多不满,加以李宗仁竞洗副总统.他也极其卖力,当然蒋的第二个打击目标就轮到他的头上了。白崇禧被任为“华中剿总”,他坚决不干,到了上海,也使桂系内部发生混乱。郭德洁固然洋洋得意,而白崇禧的老婆马佩璋则是满口牢骚,说:“你的老公做了副总统,我的老公却把国防部长丢了。”彼此互相攻讦。

在选副总统之前,蒋的某些重要会议或宴会,我也有份参加,好似仍是他范围内的高级干部,在那以后他就不理我了。端午节,蒋忽然邀我到他家里吃午饭。在座除他夫妇之外,只有蒋经国、张群、吴忠信,连我共是六个人。我很诧异,心想这样的家庭式的便饭,为什么也要我来参加,可能又有什么为难问题要我跑腿了。

吃午饭时,蒋很客气,他素不饮酒,可这次却举杯向我们敬酒,祝节日快乐,这在他是少见的。吃完了午饭,他对我说:“想请季宽先生去劝劝健生兄,以党国大计为重,打消辞意,快去武汉就职。

”我问他派人去劝过没有?他说:“礼卿先生(吴忠信号)刚劝过回来,他仍然坚辞不去就职。现在‘勘乱’正在进行,武汉地方最为重要,所以才任命他去当华中‘剿总’,这完全是党国的需要和将士的渴望,并没有其他的意思。

你与他历史关系很深,请去劝劝他。”我答应晚上坐夜车去上海。他说:“经国有专机飞上海,就与他同机去好了。”说完,我就同蒋经国一起到南京军用飞机场飞去上海。

我在机上想,用什么话来劝白崇禧呢?难道还有比吴忠信更能代表老蒋说话么?难道我还用“党国为重”、“勘乱”为重那套话来劝他吗?我答应老蒋时就想到只有用相反的话,用桂系本身的利害才能说动他。白崇禧到上海十多日,蒋就暗示上海市长吴国桢和上海闻人杜月笙、顾家棠来捧他,请他吃酒看戏。他在虹口有大公馆,在沪西还有别墅,真是快乐极了。