《白鹿原》豆瓣评分9.3 剧中反复出现的油泼面引发观众兴趣

电视连续剧《白鹿原》已经播映至中段,令人感到纠结的是,尽管舆论曾经对这部电视剧抱有很高期待,但播映以后的收视率却很不理想,观众对其评价也缺乏期待中的热情。然而出乎人们意料的是,在这部电视剧中曾经反复出现的一碗陕西油泼面却引起了观众们的浓厚兴趣。

据说,电视荧屏上出现的那一碗宽大厚实的油泼面,引起了很多人的食欲,一些到西安等地旅游的游客,到处寻寻觅觅,要吃到那一碗油泼面。更有甚者,有一家店索性做起了专营油泼面的生意,据说访客甚多,老板娘高兴地说,都是看了《白鹿原》后专程找来的。一碗其貎不扬的油泼面,按照手机微信上一些人的说法,已经成为这部电视剧的经典符号,用现在流行的说法,则是成了“网红”。据说,除了这碗油泼面,另一个成为“网红”的人物是剧中那位整天在村内游荡,一遇什么大事就舞扎着双手胡乱奔走喊叫的智障者。

《白鹿原》是一部具有经典意义的巨著。大凡这样的著作,作家在叙述故事的时候,都会同时把故事发生地的风土人情,乃至当时当地人的服饰穿戴、饮食起居作为背景一起写进去,从而可以让读者从不同的视角得到多样化的收获,加深对作品的理解。一部《红楼梦》除了描写宝黛的爱情悲剧和荣国府里各色人等的钩心斗角,还有人从小说中挖掘出各类人物食用的饭食和菜肴,整理成“红楼食谱”,甚至有饭店据此营销,还很成功。也许,这可以被认为是伟大作品的一种衍生作用。

一部作品中的各类饭食菜肴固然可以成为食谱,它也证明了作者的博学和表现力,但它毕竟偏离了这部作品的主题,成为一种“旁门左道”。在有的国家,据说还有根据作家在作品中提到的各种地点组成旅游路线,让旅游者亲身经历作者构思的故事在这里怎样发生。前几年,在莫言获得诺贝尔文学奖以后,其家乡曾经准备建立一个红高粱基地发展旅游业。但是这种行为毕竟只是一门生意经,它将读者对作品的理解引向了歧路,对作品欣赏其实已经构成了伤害,并不值得提倡。

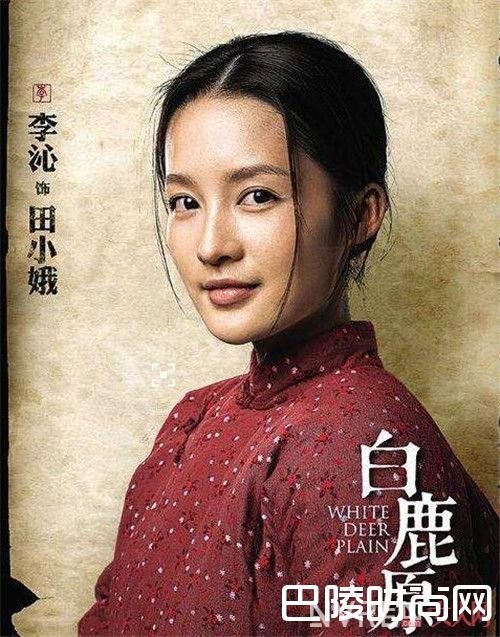

回到《白鹿原》,油泼面本来只是陕西的一种普通食品,经过电视剧的渲染,让陕西以外地区的观众得到了直观的认知。但是对于原著作者陈忠实来说,对于这部电视剧的制作人员来说,他们创作、拍摄这样一部作品,其真正的目的是想通过文学、艺术的媒介,在观众心目中树立起白嘉轩、鹿子霖、田小娥等人物形象,而当观众将欣赏目光投注到一碗油泼面,甚至村口一个智障者的时候,这些人物形象给观众的感觉就只能是模糊的,甚至远离创作人员的本意。这不能不说是这部让陈忠实充满期待、投入了2亿多资金的大制作《白鹿原》的悲哀。

这样一部精心制作的电视剧,收视率敌不过同期播映的充满嘻哈色彩的游戏之作《欢乐颂2》,这固然反映了这部电视剧可能存在的某些不足,但更需要指出的是,我们的电视剧观众,其艺术鉴赏力正在滑坡。而这种情况的出现,正是电视剧制作界多年以来满足于以缺乏思想深度、缺乏艺术张力的“短平快”作品填充观众的“精神之胃”,才造成了这种让人尴尬的局面。一个长期接受粗粝之音的耳朵,难以体会到黄钟大吕“绕梁三日”的精妙。同样的道理,长期在粗制滥造作品下熏陶的电视剧观众,面对偶尔出现的经典制作,也就很难欣赏到艺术的真谛,甚至会对作品形成曲解或误读。

最近几年,我国电视剧拍摄一直处于高峰,每年制作完成的作品高达几千部,但其中大量都是充满泡沫的嘻哈之作,当这样的作品充斥荧屏的时候,要求观众能够理解像《白鹿原》这样的作品,自然就成了一件“不堪承受之重”。观看电视剧《白鹿原》,忽视了人物形象的内心世界,而是只看到了一碗令人馋涎欲滴的油泼面,正是这种艺术环境的曲折反映。这是一个让人悲哀的现实,也是一个让人警醒的现实。(周俊生)

延伸阅读:

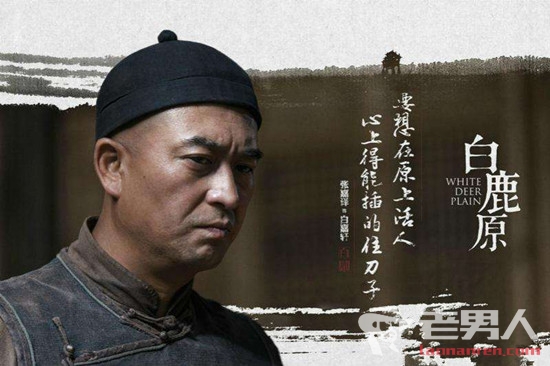

《白鹿原》 何冰版鹿子霖丰满而鲜活 老戏骨演技好到炸

《白鹿原》是在什么地方拍摄的? “黑娃”姬他个人资料

《白鹿原》黑娃的扮演者姬他和张嘉译是表兄弟 剧中 “相杀”