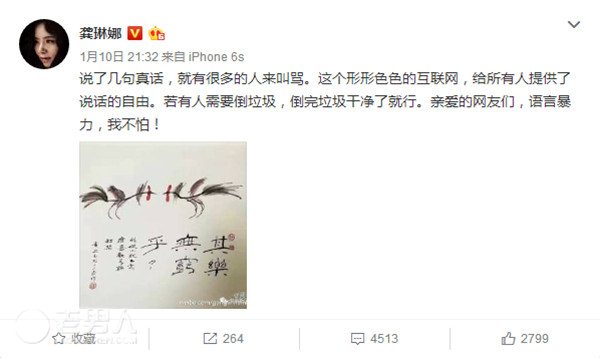

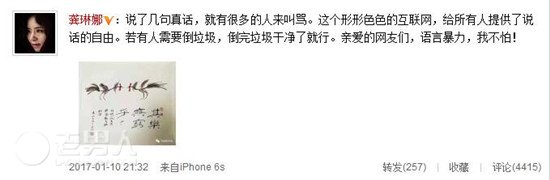

龚琳娜老锣 老锣:我觉得龚琳娜的演出很恶心

龚琳娜在某些方面比我更像西方人。她会很开放地拥抱人,会邀请人到家里,相比之下我会更害羞些。02年我跟她第一次认识,后来,她知道我住的地方比较破,而她当时已经有些知名度了,住的地方比较好,所以她邀请我说:“你可以来我家住。”

她回到家里,告诉她妈妈邀请我来住的事情。她妈妈觉得不行,怎么能带陌生人回家住,还是个老外!然后龚琳娜就只好跟我说,还是不行。其实这件事换作是德国父母的话就会很欢迎,但现在想来她的妈妈这样做在中国其实很正常,这是一个文化差异的问题。

过了几天,龚琳娜还是邀请我到家里去吃饭。吃完饭,龚琳娜要给我看一段视频,她妈也从厨房出来站在旁边。那是一段龚琳娜在晚会演出的视频,她的头发完全炸开,穿着18~20厘米的高跟鞋,演出服是特别大的裙子,我不明白她为什么要穿成这样,我甚至没有认出她来。

最重要的是,我听到龚琳娜的声音特别做作,我觉得这不是她,这跟和我即兴演唱的那个龚琳娜完全不是一个人。

当时她问我觉得怎么样,我那时候的中文也不是很好,表达方式比较有限,结果我对她说了句:“对不起,我觉得很恶心。”当时她妈妈就站在旁边,马上脸色就变了。我知道自己说这话太重了,妈妈为女儿所取得的这一切那么自豪,突然来了个老外,对她最自豪的视频说“恶心”,这肯定让她很受打击,在心里排斥我也是很正常的。

龚琳娜不一样,她自己也已经感觉到了这种音乐形式的奇怪,她知道自己在这样的环境下是不会幸福的。

我已经忘记龚琳娜妈妈做饭的味道怎样,也没有太注意她妈妈的感受,更多的是在乎琳娜的情况。基本从这次做客,我就开始了和她妈妈的隔阂。我们大概用了十年的时间来磨合,把我们的问题扫除掉,我们现在的关系挺好的。

我也想过,如果是现在,我会更理解琳娜妈妈。我不会说“好”或者“不好”,因为它是一个变化的阶段,那个时候做出来的东西就是那样,可能是不好的东西,但必须要过这个坎儿。每个人在他长大的路上,都会有这种拐弯。

我为什么会用“恶心”来评论视频里龚琳娜的演出?一方面是我语言表达的问题,另一方面是我真的不喜欢那种虚伪的表演。

当然,我喜欢中国音乐,不然我也不会来中国了。我最早是1993年来到中国的,之前我都是在德国生活。1992年我从柏林音乐学院毕业,之后再也没有做过一份稳定的工作。我这辈子唯一一份比较稳定的工作是在一个比较小的音乐学校里教吉他,这还是我上中学时候的事。

毕业后,我和朋友一起组织了爵士乐队,这里赚点钱,那里赚点钱,来养活自己。但我当时觉得仅仅是做这样一个乐队不能满足我对音乐的追求。我想去国外,接触更多元化的音乐。

老锣当时与朋友组的乐队

我想过去智利,因为我奶奶是智利人,可我对那里的音乐没有共鸣。其他南美国家的音乐也很好,比如巴西音乐,但那不是我的风格。非洲也非常有意思,但非洲音乐跟拉美音乐有个共同的特点,最强的也是节奏。

我必须承认节奏不是我的强项。印度音乐也不错,在欧洲很有地位,但印度音乐已经很多人做过了。Beatles乐队和印度人合作过很多次,乔治·哈里森信仰印度神学,从印度音乐那里得到很多启发。

然后,我的一个好朋友跟我提到了中国,她获得了德国DAAD奖学金,到中国学习过数学的历史,她跟我说,你可以去中国嘛,你也可以看看能否拿到这个奖学金。后来她送给我一盘磁带,是中国古琴。我忘了是谁弹的,但我听了这个音乐,心里有共鸣。

我能听出它有很深的内涵,但是我不懂。从另外一个角度,也可以说是无聊,因为我抓不住它要表达的内容,不知道它美在哪儿。我知道中国发展出那么高深的文化,中国音乐不可能这么无聊。人们常说音乐是最国际化的语言,谁都听得懂,我这时意识到这是纯粹的谎言。

我在柏林音乐学院学习的是音乐学和音乐分析,我知道只有非常了解音乐的风格和背景,才可能分析到它要表达的内容。如果我们不了解音乐的背景,就只能对旋律产生共鸣,但如果音乐只有旋律,那就太肤浅了。

像西方音乐,一路发展下来,是很复杂的,是有立体层次的。几百年前的巴赫音乐,包括后来的瓦格纳、布鲁克纳的音乐,仔细分析,也会发现它有很多层次。我们很多人不了解音乐,其实只是听听而已。

只有深入了解,才能由这种体验感受上升到理解意会,去窥探它真正的艺术魅力。

我听到中国古琴那么简单,旋律是单线条的,我对自己说这是不可能的,我要知道为什么。那时候还没有网络,我就泡在柏林的图书馆里,查各种书和文章。我找到了不少有意思的资料,发现西方的汉学家对古琴非常感兴趣,也意识到古琴是中国文人的乐器,但中国音乐在西方基本上是空白的,听到中国音乐的机会很少。

西方人更熟悉的是中国的京剧,但京剧对于西方人来说是很难接受的,因为有太多假音,太多高音,太多不自然的声音,这其实是不符合西方人的听觉习惯的。

我个人认为这并不能代表京剧就是不好的东西,其实西方音乐当中也有很多不自然的声音,比如花腔女高音,但这对西方人来说,又是很正常的东西了。我意识到这是一种文化的差异,所以我非常想到中国一探究竟。

于是我决定申请朋友介绍给我的DAAD奖学金。它分为两种,一种是艺术的奖学金,是来中国学习某种乐器;另一种是科学的奖学金,研究音乐语言的区别。我选择去申请科学奖学金,因为只有明白了中国的音乐语言才能从中找到共鸣。

在我刚学了六个月中文的时候,我就参加考试了。我学得特别努力,但学得太差了。最后他们还是让我通过了,因为我来中国的目的是音乐,他们看到我从音乐角度来说特别专业。所以虽然我没过语言关,但还是拿到了奖学金,六个月后我就出发去了上海。

我在上海学古琴跟的是大师龚一,那时他没有中国学生,他的学生都是外国人。当时我的中文还是很差,上海音乐学院又几乎没有人会说英文,包括我们留学生的老师也不说英文。

非常幸运的是,老师有另外一个学生会说英文,他和我一样是属马的,比我大两轮。

他原来在中国一家大公司做翻译,后来在上海音乐学院待了两年,学习古琴。他常常坐在我旁边,帮我翻译。1994年离开上海后,我就只见过他一次。但到现在他还是我非常好的朋友,我们也经常合作,龚琳娜在中国的唱片里的中文都是他翻译的,他翻译的中国古诗词非常漂亮。

上课之余,我迫切地想要找到能与我合作的人。因为我拿奖学金来中国,最重要的目的就是来和中国人合作做音乐。

在我到上海六个星期以后,我就组了自己的乐队,起名叫“高山流水”。这是一个扬琴、笙、贝斯、打击乐和一个蒙古族歌手的组合。那时候我没有机会在中国搞音乐会,更没机会在中国搞音乐会赚钱。

但后来我在上海音乐学院获得一个很优厚的奖学金,当时中国的物价很低,所以我算是很有钱了。我拿这笔钱来做我们的乐队,录了《高山流水》专辑,还在北京国际爵士节参加了演出。

如果现在拿出我们当年的专辑来听,没有人会相信是1994年录制的,因为那时候的中国没有这种音乐 。

1994年老锣录制高山流水专辑

后来奖学金用完了,钱没了,我也意识到自己要回国了。回国时,我带了三个乐手,一个是我的前妻,她在上海音乐学院学习扬琴,也是我们乐队的主唱;另外两个一个是鼓手,一个是吹笙的。

我在柏林音乐学院有些关系,我的朋友是教授,我就向他推荐了这三位乐手,他们也都得到了很优厚的奖学金,如今他们在德国世界音乐圈里已经是名声很大的人了。

回过头来看,1994年到2001年我大部分注意力都在蒙古族音乐上。在西方,人们是比较能接受蒙古音乐的,但对汉族音乐不大能接受。早在上海音乐学院的三年里,我就意识到中国民族音乐的音乐会,50%以上都是少数民族音乐。

为什么少数民族音乐的比例这么高?我用了很长时间才明白这点,是汉族人对自己的音乐非常不自信。

如果我现在跟汉族人说中国音乐好,他们马上会跟我说少数民族音乐。在20世纪90年代我还不太懂,我只是有了这种意识,还不明白汉族音乐本来是什么,为什么代表中国古典文化的汉族音乐没有发展起来。

我之所以2002年再次到中国,就是因为我对这点很有兴趣,想要继续做中国音乐。自从认识了龚琳娜,我开始真正了解中国音乐,也开始明白汉族音乐之所以没有发展起来,很重要的一个原因是有了断层。

当然,进入七八十年代,中国音乐进入了一个特别有创意的阶段,很多乐手写了很多歌曲,很多知名的歌手也是那段时间起来的。而且80年代中国的音乐学院水平蛮高的,比50年代强多了。

但一直到现在,中国的音乐学院还是存在两个矛盾点。第一个是中国的传统文化教育观念--师傅徒弟关系。师傅在中国传统中是个很全面的人,他们也会书法等艺术,他们的徒弟也必须学这些。所以一个好的师傅所带的徒弟也是什么都会。

但从20世纪50年代开始,中国音乐已经进入音乐学院时期了,教的是西方乐器,教育概念也完全是西化的。

这跟中国传统的师傅徒弟的人际关系是矛盾的。因为你仍然保留着师傅徒弟关系,但师傅已经不是什么都会了,他是古筝老师,就只教你古筝。

这样音乐学院的学生,不能和别人学习其他的知识,他的音乐就会非常窄,没有厚度,从而导致他对自己的音乐没有自信。

另外一个矛盾点是创意。中国音乐的传统概念中没有作曲,作曲家是个新的概念,关于作曲的教育也是来自西方的。那么音乐学院的学生学的就是西方音乐,他们没有学到中国音乐,自然不知道中国音乐是什么,也导致他们对自己的音乐没有自信。

我个人认为,现在更多的创意不是在音乐学院产生的,反而我在比较偏僻的农村,听当地人玩中国传统音乐,他们会对自己有自信,会玩得很疯狂。

他们把自己放得很低,没有被音乐学院的教育束缚,很纯粹地去玩音乐,所以他们会比音乐学院更容易产生创意。这是一个必须面对的现实,对于中国音乐也是一个很大的问题,需要去积极地思考和改变。