【许倬云说历史pdf】中国台湾历史学界的耆宿许倬云这样《说中国》

《说中国》从一万年前说起,一直说到清朝,说的主要是气质——中国人最初是怎么形成自己的气质的,中国人的气质又是怎么变化的,中国人,是怎样从不拘一格思想自由奔放的青春朝气、变成清朝时缩手缩脚就怕行差踏错的暮气沉沉。

这本书平铺直叙,文字简洁,跟随的是作者一路追问、一路探究、一路审察。

为什么我们是黄帝的后代

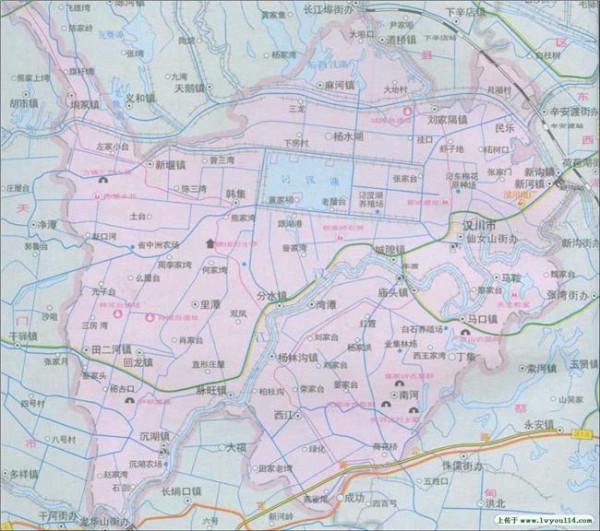

考古发现的"具有相当规模的生活共同体",有东北辽河地区的红山文化、浙江的良渚文化、东海岸山东半岛的大汶口文化、汉水流域和长江中游的石家河文化。这些文化地域不同,但有着基本的"时代特点",

比如,都有制作相当精美的玉器或者陶器,以及一些仪式性和宗教性的事物,说明那时的人们已经在通过这种方式来解决自己的信仰问题。有相当规模的城,有统治阶级居住的大屋,有余粮、有酒、有猫的陪伴。

除了这些"物证",剩下的就是悠久的传说,五帝(炎帝、黄帝、太昊、少昊和颛顼)时代的族群斗争是最重要的事件,黄帝族群"以师兵为营卫",很擅长战斗,并且成为最终的胜利者,开启了一个五帝的世代。由此,中国人都自认为是黄帝的后代。

中原处在何方

从黄河边上豫东地区的二里头文化继续寻踪。这系列的区域文化,显示出的是农业文明的特征,这些黄河边上的农人,老老实实耕种土地,取得了足够维生的资源,并获得了长远的发展。

面朝黄土背朝天,这是一片弥足珍贵的土地,千万年来黄河搬运过来的黄土不断堆积,土壤深度从数十尺到数百尺不等,黄土中有许多细孔,犹如毛细管,"可以将地下深处的水分不断吸引到接近地表处",维持植物的生长。一分耕耘一分收获,祖先们很懂得这个看似浅显却决定生存的道理。文明延续得再长久、演变得再绚丽,我们始终难以摆脱的,是自己基因中黄土地的那部分,是基因中大陆文化的那部分。

为什么叫华夏

中国人的品牌意识,从几千年前就有了。华是华美,夏是起源于黄河岸边的正根儿,华美而伟大的夏文化就是华夏。这就是当时中原自以为优越文化的宣传。周人攀附商代以前的夏后氏,作为自己的祖先,以建立政权的合法性。当周王朝衰落、周王渐渐成为一个文化的象征,以齐桓公的"尊王攘夷"为代表,诸侯各国在开疆辟土的过程中,强调的是"华夷"观念,结果大家争来争去,最终都成了一家人。

比如为什么春秋多才子

中原霸权争夺战持续五六百年,看上去是乱世,最后达到的效果却是你中有我、我中有你;剧烈的斗争改变了权力结构和财富分配,原来的社会上层精英下降到下层,从而提升了下层的质量,激发了社会群体发展的能力和积极性,推动经济与文化的发展进步,比如孔子、孟子,就是没落的旧贵族或其子孙;"北漂"的始祖们从彼时起,如果觉得自己够牛,可以选择到战国某公子门下当个游士,可以选择到各国首都当个说客,可以到城里去当个医生或是技师。

作为自由的、个体的人,不再局限于姓氏为标志的类血缘共同体,开始具有自己独自寻找的意义。

始皇帝心中的中国是什么概念

在文字比较完整的琅琊台时刻中这样表述:西边到流沙(西北一带的沙漠),东边到东海(中国东边的海岸线),北面到大夏(应该是指一个现居新疆地区的游牧民族建立的国家),南边到北户(相当于今天南海地区)。统治了一个如此庞大的帝国,秦始皇自信爆棚四处巡游刷存在感,在他的心中,天下的核心就是中国,是他统治的地方;中国以外的地方,虽然是天下之内,终究是边缘而已。