叶企孙为什么不结婚 陈岱孙:男神您为什么不结婚

我们这一代幸运的是,还能见到大师的晚年,比如男神级教授陈岱孙先生,我1983年考入北大,陈先生1984年还是经济系主任,所以我有幸见过住在燕南园55号的他。如今,虽然55号立着陈先生的雕像,但这里成了李政道的家,外人不能随意进了,而我上大学的时候,这里完全是进出自由的。

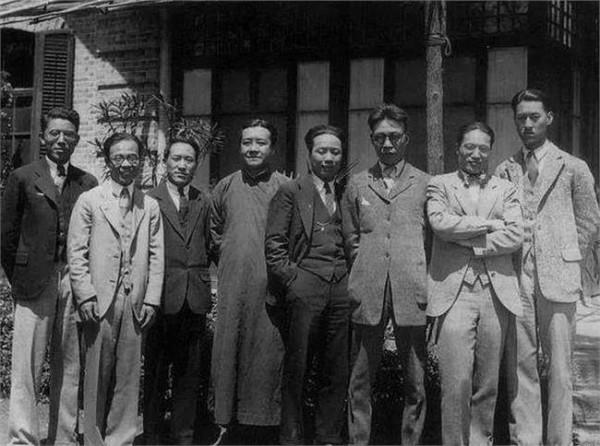

我的学生们现在已不大知道陈岱孙先生,但看到他在网上的照片,依然称赞他有男神级长相。虽然他的嘴稍微有点儿歪,有一点儿地包天,但显得特别刚强。他身材高大,而且,板直板直的。我最喜欢陈先生的一张照片,是他在台阶上,穿着马靴和休闲西装,人显得很干净。

北大堪称大师的经济学家有2个,一个是马寅初校长,一个是陈岱孙教授。同样是第一代经济学大师,他们有好多共同点,都是少年时智力水平特别高,都是拿到了公费留学资格,都是在美国读了博士才回国效力,都在名牌大学任教,而且兼有比较高的行政职位,马寅初先是北大总教务长,后来是北大校长,陈岱孙在清华的时候就是经济系主任和法学院院长,1952年校院大合并,第2年他来到了北大,做经济系主任,一直做到1984年。

他俩的差异也很大。

马寅初校长特别张扬,陈岱孙先生非常内敛(佳人微信公众号:jiarenorg)。马校长什么话都敢说,陈岱孙不苟言笑,沉默寡言,话特别少,但一字千金。马寅初校长社会活动特别多,作为一个经济学家,他一两年之内有好几百场讲演,讲演对象是工商界人士,陈岱孙先生一辈子老老实实做教师,只给全职学生讲课,从不对企业家演讲。

马寅初动笔能力也极强,碰到什么事儿,马上从经济学角度写文章,见诸报端,所以《马寅初全集》有十卷之多,陈岱孙是清华学派,清华学派的特点是,课讲得特别好,但著述特别少,所以陈岱孙终生只有一部专著。

马寅初世俗名声很大,因为《新人口论》引起很大关注,陈岱孙一辈子相对平稳,没有跌宕起伏的人生,所以普通人多不知道他。两位还有一个很大差异,马寅初校长一夫多妻,有2个太太,7个子女,陈岱孙先生一辈子未婚,一直独身生活。

陈岱孙先生各方面条件这么好,为什么不结婚,北大新闻与传播学院退休教授许渊冲先生在《这一代人的爱情》中说,西南联大有4位独身教授,第一个是外文系的吴宓,第二个是物理系的叶企孙,第三个就是经济系的陈岱孙,第四个是生物系的李继侗。

这4位单身汉,各有各的独身原因,许渊冲认为,陈岱孙单身,是因为他跟周培源先生共同看上了王蒂澂,王蒂澂嫁给了周培源,于是陈岱孙就保持了一生的未婚状态。其实并非如此。当年在“文革”中,对立派贴大字报批周培源副校长,揭发他和太太还有陈岱孙搞三角恋爱,说陈岱孙喜欢周培源的太太,求之不得,干脆不结婚。

这是一个谣言,陈先生的外甥女唐斯复,看到大字报后回家问陈岱孙,周培源的女儿也同样回家问父母,这些揭发材料是不是真的,陈岱孙和周培源劝都矢口否认,说那纯粹是瞎说,根本没有这回事儿。

陈岱孙和周培源私交很好,两人在燕南园住过的房子紧挨着,陈岱孙先生住燕南园55号,周培源先生住燕南园56号,但两人并不是同时住在这里,周培源先生1981年辞去北大校长,便从56号搬走了,陈岱孙先生原来住镜春园,1989年才搬过来,所以当年周培源住在这儿时,陈岱孙还没过来。

所以说,当年贴大字报造的一个谣,后来竟变成燕园佳话,而且广泛流传。唐师曾说,他跟陈岱孙先生很熟,一直想问老先生这事儿是不是真的但始终没敢问。后来《东方之子》采访陈岱孙先生,曾问起这事儿,陈岱孙说就两点,第一我没时间,第二这种事情怎么也得两情相悦,我没碰到合适的人。

唐斯复回忆说,陈岱孙是家中独子,那个年代的独子,如果不能传承后代,特别不能生下儿子,会有很大压力,所以陈岱孙那么大没结婚,家里都很着急,曾经安排他去相亲过几次,唐斯复还跟着舅舅一起去过中山公园来今雨轩,见过一个女人,戴着金丝眼镜,头发是波浪的,女方挺中意陈先生,但陈先生好像没看中这女人,最后不了了之了,最后岁数再大一点,就算了,一辈子没结婚。

陈先生不结婚,跟他自理能力特别强也有关系,他无论年轻的时候还是年老后,自己总能把家里收拾得特别好,用不着有一个家庭主妇为他打点。

陈岱孙很随和,和谁都能相处。当年,清华从北京撤往西南联大,一路上非常艰苦,经常两个教授住一起。陈岱孙有一段时间住在演话剧歌剧的包厢里,后来住进一家旅馆,跟朱自清同住一个屋。历史不会记载教授之间的小纠纷,但你如果见到过当事人,他就会向你传播很多小小的纠纷。

当年好多西南联大教授因为住在一起,都闹得关系特别不愉快。但陈岱孙和朱自清处得很好,陈岱孙还写了一付对联,上联是“小住为佳,得小住且小住”,有点像“且行且珍惜”,下联是“如何是好,愿如何便如何”。

因为心态平和,陈岱孙一生比较平稳,即使在“文革”中,他也没受到剧烈冲击,这在今天看来,简直是一个奇迹。他的祖父和伯祖父,一个叫陈宝璐,一个叫陈宝琛,这两个人都是进士,陈宝琛不仅是进士,而且是帝师,是溥仪的老师,这是他的父辈。

他母系这边,是清朝外交官出身,所以陈先生特别小的时候英语就特别好。按说,他的家族,属于大官僚阶级,这样的家庭背景,在“文革”中最容易受到冲击。同时,他又是经济学权威,在美国学的西方经济,应该算“反动资产阶级学术权威”。结果他反倒没事儿,工宣队和军宣队都尊称他为“陈先生”,真挺离奇的。这可能跟他性格比较内敛有关系,平时没得罪什么人,也没有特别出格的讲话和文章。

“文革”对陈先生来说特别难应付的是学农学工劳动,当年他差点被下放到江西鄱阳湖旁边的鲤鱼洲。那里是专为北大清华建的五七干校,在那儿劳动非常惨,条件非常非常艰苦,很多知识分子死在了鲤鱼洲。当年确定陈岱孙去鲤鱼洲的时候,他已经70岁了,所以做好了回不来的准备。

但在临行之前,他突然接到通知,说不用去了,他被安排在北京丰台的庞各庄收麦子。不过,让一位70岁的老人当农民,割麦子,也挺成问题的,特别是他个子很高,弯腰割一会儿麦子,腰就不行了。但他挺过来了,学农结束后,他马上又去工厂学工,直到70年代初,他才回到北大。他的“文革”,就是这样度过的,跟其他一些教授比起来,算是很幸运的。

在燕南园这些大师当中,陈岱孙先生属于讲课特别好的,他讲课有这么几个特点:

第一是时间概念精确。他每次讲课,总是提前2分钟站在黑板前,2分钟之后开始讲课,到他讲最后一个字儿的时候正好下课,每次如此,如果他讲完了没打铃或是打铃了他还没讲完,那一定是铃打错了。他的时间概念特别准,在平时的生活作息上也是如此。

他每天6点半起床,7点半早餐,8点的时候,整个屋里包括佣人的声音都会变小,因为他要开始读书了,中午有一个休息,晚饭6点半,7点开始看报纸,10点各自回房间睡觉,每天都这样。他去世是1997年,去世那天早晨他已经昏迷,但6点半的时候还是醒了,他要求看钟,看到是6点半,他点点头,过了不久,他又昏迷了,最后去世,享年97岁。

第二是,听课者记下笔记,就等于得到了一部专著。只要手头勤快一点,把一次课的笔记记齐,那就是一部专著中的一个章节。不过,陈岱孙却一直没出书,清华就是这样一个传统,所以陈寅恪、金岳霖、钱端升他们的著作都特别少,大量的精力放在讲义和课堂上了,跟我们北大不一样,我们北大像马寅初校长,著作是一本接着一本写,文章是一篇接着一篇地发。

第三是他的课带有美国实用主义的特点。他讲《财政学》,年终论文是《假如我是财政部长》,非常讲究实际。

第四是陈岱孙决不用英语讲课。他最痛恨用英文讲课或中英文夹杂着讲课,他认为这是殖民地心态,没有摆脱对西方的崇拜。陈岱孙从小英语好,又是从美国留学回来的,用英语讲课完全没问题,但他完全用中文讲课。当时,在清华用中文讲课的,只有陈达教授和陈岱孙教授,这在清华非常少见。

清华用英文讲课是一种风气,因为清华是庚子赔款多赔的余额退回来之后建的留美预备学校,许多老师是美国老师,中国老师也是英语特别好,学生又要去美国留学,所以用英文讲课也是为了让他们在留学之前有些英语训练。但陈先生认为这样不好,因为你是中国人,他是一个民族主义者。

当年,清华高等科淘汰了在校学生,在上海招插班生,陈岱孙便考上了清华插班生。考试之后,他到黄浦江去游玩,曾经路过黄浦公园。黄浦公园最著名的是,我们一直传说的“华人与狗不许进”那块牌子,据说陈岱孙也看到那块牌子,他热血沸腾,觉得这是一种羞辱,觉得中华民族不受重视,形成了一辈子的阴影。

兄弟我对这种说法非常好奇,因为经考证,根本就不存在“华人与狗不准进”这回事。黄浦公园的条例有4个版本,第1个是1894年,1903年修改了一版,1913年又修改一次(佳人微信公众号:jiarenorg),1917年是第4版,陈岱孙是1918年考取清华插班生,看到的应该是1917年这一版。

这个条例从第一版时就有个规定,“华人不能入内”,但是从第3版开始,口气变得客气了一点,变成“本公园只对外国人开放”,不是说你不能进,而是说我只对谁开放的,在第4版当中,第1条仍然说“本公园只对外国人开放”,第4条说,“狗和自行车不能入内”,但从来没有过“华人与狗不能进”这一条,也就是说,“华人”和“狗”就从来没并列在一起过。

可我不知道为什么许多老先生在回忆中,都说见过这句话,由此产生了民族激情,真是很奇怪。陈先生也说他年轻时的民族义气,是因为看到过这个牌子,深感中华民族的屈辱。

我觉得如果陈先生这么说,“在中国的领土上,我不管你是不是租界,有一个公园只对外国人开放,不让我中国人进,这让我很生气”,我可以理解,但说他看见过华人和狗并列在一起不许进,于是很生气,我无法相信。

陈先生讲课的第四个特点是上课从不喝水。每次上课之前,他会喝足了茶,然后就再不喝水,直到把一天的课讲完,他说我是属骆驼的。

兄弟我有2点非常像他。第一是我也不大爱写专著和文章,我在北大教书10年了,一直没心思把讲义整理成书,陈先生有好多讲义,别人一直催着他出书,他老觉得讲义不够好,每次讲课还要修改,我也是,每次我都觉得这学期还讲这课,但上学期的讲义不行了,得改,所以迟迟不愿出书。第二是我也讲课不喝水,而且我提前不用喝足茶,也是属骆驼的,只是最近岁数大了一点,得带着水了,以前跟他一样。

虽然陈岱孙先生在“文革”中没受到剧烈冲击,但受大环境影响,他的学术思想也受到了极大影响。他在美国读的是西方经济学,到清华讲的也是西方经济学,可到了1953年,他要用马列主义思想写《经济学说》讲义,60年代编《经济学说》教材时,他参与了编写,也是用马列主义思想作为指导,70年代写《经济学说》专题提纲,也是贯穿着马列主义思想,到了1981年“四人帮”已经倒了许多年,他本可以适当恢复一些原来属于自己的独立思想,但他可能是时间浸染长了,觉得西方经济学说确实不行,马列主义经济学说是有道理的,所以他在1981年写了一篇文章,特别说到,我们国家的社会体制,跟西方社会体制差得很远,所以西方体制下的经济学说并不适用于我们,我们要警惕它,它可能会给我们添很多麻烦。

1995年,陈先生95岁,在丁冰老师写的一本书的序言中,他措词更激烈,说我们现在面临着两种危险,第一种危险是西方经济学说对中国青年和青年知识分子的毒害,第二是它可能对我们中国的社会体制以及我们的改革开放形成误导。也就是说,他的后半生,全盘否定了自己年轻时代在美国学习过的西方经济学说。

陈岱孙95岁的时候,北大给他开了95岁寿辰的庆典,他的所有门徒都来给他献花。他的生日是闰八月二十七号,和孔丘同天生日,19年才能出现一次。所以95岁生日的时候,陈岱孙说,我6岁。其实他95岁,19年过一次生日,应该是5岁,但算上1个虚岁,等于是6岁生日。

学生们问我,陈先生对北大有没有感情,可以这么说,凡是1952年校院大合并来到北大的清华教授,实际上他们的感情寄托全在清华,他们壮年的时候在那里,学术上最自由的时候在那里,甚至那时钱都挣得多。他来北大以后,是新中国,工资变低了。

陈先生建政前是清华法学院院长,30年代工资是400块大洋,相当于现在的5万月薪,但是他来到北大,1995年的时候工资只有860块人民币,这差距多大呀!当年,陈岱孙先生可以救济很多人,在“文革”中,有一个人是陈先生30年代的学生,他先是划为右派,“文革”中又被批判,得了精神病,家里上有老下有小,根本没法儿活,他来找陈先生,陈先生不记得他了,但觉得他可怜,所以每个月给他拿出5块钱寄给他,当年5块钱可以养活一家人,而且不是只给他一两个月,是一下子就给了8年。

但到90年代,陈先生的生活不行了,得靠他的学生来救济,这反差多大呀!所以他们这些人的心思,特别是到了晚年弥留之际,满脑子都是清华。

杨振宁的爸爸杨武之,是清华数学系系主任,大数学家,他死的时候说,我仿佛回到了清华。陈岱孙先生弥留之际常说两件事,一件事是说威斯康星大学当年奖给他的那把小金钥匙,“文革”中被造反派抄走了,现在究竟在谁手里,第二件事便是清华,他人生中最后一句话是,“这里是清华”。