张永和非常建筑 转载:非常建筑:美国麻省理工学院建筑系主任张永和教授专访

圆眼镜、圆脸,穿一件深色衬衫,说话慢条斯理温文尔雅,坐在记者面前的就是大名鼎鼎的建筑师张永和。自从2005年接受美国麻省理工学院(MIT)的邀请担任建筑系主任以来,张永和就成了空中飞人,他太忙了,自称是个懒人,可是每天却只能睡五六个小时,这让他很痛苦。

张永和与夫人鲁力佳这次来上海是为了他们在浦东和嘉定的几个项目。这对夫妻档有了很多的默契,大多数时候,鲁力佳都坐在一边默不作声,可是关键时候夫人总是要把把关。“鲁力佳,你不许再发言了啊。”看到鲁力佳又插嘴的时候,张永和就半开玩笑似地对他夫人如是说。鲁力佳戴了一副墨镜假寐,可是耳朵一直是竖起着的,“这段我得好好听”――谈到他和鲁力佳怎么相识时,她冷不丁迸出这么一句。

鲁力佳女士是“非常建筑工作室”最早的核心成员,对于张永和的为人,她最有发言权:“有些人觉得张永和老谋深算,其实他没有什么计划性,哪天睁开眼说我们去旅行吧,我们就去旅行了。90年代我们回国的时候,一般回国的人,总是先找个外国公司,这样有份工作踏实一点。我们当时什么计划都没有,把工作一辞我们就回来了,那时我问过张永和一个问题,以后万一回不来美国怎么办,他说到时候再说吧。稀里糊涂就回来了。”

这就是为了理想百折不回的张永和。1996年底,他正式辞去美国莱斯大学教职,和鲁力佳决定回国,全力经营当时还没有什么名气的“非常建筑工作室”。这个现在在中国建筑界无人不知无人不晓的建筑设计团体在1993年成立时,却常常陷入青黄不接的窘境。

张永和太想拥有自己的建筑,觉得老是在美国画一些纸上的设计太不过瘾,中国大发展的前景让他对自己的祖国满怀着憧憬,可是一开始迎接他的却是挫折。直等到席殊书屋、山语间、晨兴数学中心等几个建筑出来,给人不一样的感觉,才迈向成功之路。张永和的建筑不是那种“假大空”的建筑地标,和他的个性相似,安静、内敛、不张扬,对于建筑却又非常地执著。

1994年作为八位中国建筑师之一入选日本《世界上581名建筑家》一书、2000年获联合国教科文组织艺术贡献奖、作为唯一的中国建筑师参加2000年在威尼斯举办的第七届威尼斯建筑双年展、2006年度获美国艺术与文学院颁发的学院建筑奖……拥有了许多的光环和荣誉,张永和说现在还是保持着简单的生活习惯,他要的不仅仅是荣誉,更看重的是建筑设计能符合自己的理念追求。

我们做的才是正常建筑

《新民周刊》:为什么把工作室取名叫“非常建筑”?有人说“非常建筑”,“非常”就是不正常,是这样的吗?

张永和:当时我们半年里面做了四五个设计,大概只有一个盖成了,而且只画了个草图就被人拿去盖了,结果可想而知一塌糊涂,挫折感真是非常强。后来我发现中国不承认个人,只认公司,所以我回到美国后就注册了一个公司,花了7.

5美元。公司总得起个名吧,那时我们老盖不成房,鲁力佳就开玩笑说取名叫“非建筑”吧,也就是无建筑的意思,我说那谁来找我们盖房子呢,所以就加了个“常”字。当时我确实有点想法,我觉得中国的建筑过于强调造型,已经很怪异了,我脑子里想如果这些是正常建筑,那么我们想建的可能就是非常建筑了。哪想到,现在的中国建筑比当时怪太多了。现在可能倒过来,满大街都是非常建筑,我们在做的才是一种正常的建筑。

《新民周刊》:一开始为什么老碰壁?方案太超前了?

张永和:那倒不是,我不认为建筑首先是一个审美对象,我是最反对把建筑当雕塑来做的。我的一个朋友还对我说,我们做的建筑最不“性感”,没有视觉冲击力、不够刺激,就因为这个,我们吃了很多亏,到今天都有困难。所以我们还是很感谢那些最终接受我们的业主,他们在视觉上未必认同我们,觉得我们是不是太静了,但是他们看了建筑实体后,就会觉得,原来房子也可以不是奇形怪状的。

所以业主只要看了我们的房子,情况就会好很多。但总的来说,大气候就是那样,希望每个建筑都是一个地标、一个纪念碑。

《新民周刊》:创业初期应该是很困难吧?那是怎么维持事务所的正常运转的呢?

张永和:真困难,简直是没法维持。所以到现在我们还是比较习惯节省。当时我们在北京租的工作室没有暖气,我和鲁力佳每天骑个自行车上下班,后来不行了,鲁力佳问她母亲借钱,这样过了好多年。真正有转机要到2000年以后了。1998年盖成了两个房子,第一个是北京中关村中国科学院晨兴数学楼,另一个是山语间别墅。再加上后来的席殊书屋,大家开始觉得我们还真盖房了,而且跟其他人盖的不太一样,业务逐渐就多起来了。

《新民周刊》:1996年的时候您为什么会和您夫人毅然回国?

张永和:1993年至1996年,我们已经中国美国两边跑忙了3年,什么事也没干成,那挫折感特别厉害。我觉得不行,两边跑,教书我也不踏实,对不起学生,这边业务我也顾不好,所以我最终决定回到北京。

建筑师的一半是工程师

《新民周刊》:做席殊书屋是席殊专门来找您的吗?

张永和:不是。是建筑师吴昭辉介绍的,他觉得我们老盖不成房子,也同情我,就介绍我认识席殊。在我之前,有一个搞美术史的给他设计了一个方案,像个诺亚方舟,席殊也挺喜欢,但是我对建筑设计、城市设计的理解和他都不太一样,然后我就做了现在这个方案。

在美国,建筑师特别关心城市,从很实际的改善人的生活的角度出发来看建筑与城市的关系。我们查资料发现席殊书屋这儿是一个过道,原来是过车的,有一段时间给堵起来,现在又过车了。

于是我们就想到空间的历史与城市的关系,把车流人流等几个要素汇合在一起,就有了这个方案。席殊当时可能也没有完全听懂就接受了,可能是有点被我们感动,后来盖好后他很喜欢,还给我们加付了设计费,这是唯一的一次。

《新民周刊》:2000年参加威尼斯双年展,您的作品“竹化城市”引起了相当大的反响。王南溟先生曾批评您是“一竿翠竹打天下”,您觉得这个评价准确吗?

张永和:写评论的人对建筑不熟悉,对我们的工作也不熟悉,对竹子也不熟悉,这三个原因加起来,他的说法就形成误导。建筑师一半是工程师,大家对建筑师反映文化的一面关心得比较多,却忽略了工程师的一面。当然在一个展览的环境中,建筑师容易让人觉得像一个艺术家。

其实我们有很多工程方面的考虑,要考虑规范、安全、消防、结构、造价,人怎么使用以及怎么和结构工程师合作,怎么考虑建筑和城市的关系,还有报批、与规划局的协调……很多很具体的细节,有些尽管不是我来计算或做,也要考虑很周密。

建筑师的思考里面,文化艺术的方面有,工程方面也不可忽略。一个建筑被建造出来,很好看,可是不能用,这其实是不成立的。做“竹化城市”的时候,环境问题已经被谈得很多了,中国因为城市建设,树给砍得太厉害了。我在想,树都砍了,怎样尽快地恢复植被?城市密度这么高,你在哪种树?所以那段时间我看竹子看得比较多。

《新民周刊》:谈谈“长城脚下的公社”好吗?怎么会和潘石屹合作这个项目?

张永和:一开始我给潘石屹和张欣两口子设计了一个住宅,张欣取了个名叫“山语间”,这名字还挺诗意的。当时谁也没想到,周末有很多人来参观,因为从北京城到那开车要两个多小时,说明周末到山里去旅游的人比较多。有一次我也在,人特别多,都是陌生人,就进来了,潘石屹也纳闷,这都是谁啊?冷不丁冒出几个人来在那东张西望的。

后来只好修围墙,还养两只大狼狗,不让人随便进。潘石屹人精明,一想这房子这么多人感兴趣,没准还有商机。于是他就提议了“长城脚下的公社”的项目,由12名亚洲建筑师设计建造的私人住宅,我参与设计建造了“分成两半的房子”。

《新民周刊》:其他人的作品有去看吗?

张永和:这批房子里好的其实也不太多,我们那个建造质量也不好。我觉得张智强那个比较有意思。坂茂的挺可惜的,他用的材料比较有意思,但是从外面看不见。他是用竹模板钉的,像壁柜似的做结构,外面用其他材料又包了一层。

对外行来说这个材料看不到,打了折扣,这的确是个遗憾。像隈研吾老兄,特别地聪明,可是他做的设计――比如这个水关的房子――和我的想法是有差距的。他的结构仅仅是一个支持体系,跟建筑是脱离的,表面是竹子。

是你要买那个大商标

《新民周刊》:郑时龄教授在接受采访时批评英雄设计师,认为中国人往往认同英雄,所以毫不考虑造价等中国的现实问题。您对赫尔佐格和德默隆设计的“鸟巢”、澳大利亚PTW公司组成的联合体设计的“水立方”和安德鲁的“水上巨蛋”怎么看?您觉得它们对于北京城的城市风貌有影响吗?

张永和:第一个说法就不太公平,建筑师想造贵就造贵,哪有这事?这是业主决定的问题,也是社会的问题,不全是建筑师的问题。咱们崇洋媚外,对中国建筑师、外国建筑师是双重标准。这些地标建筑对中国观众来说就是一个路易威登包、奔驰汽车,我现在有钱我就要烧这钱,这就是中国人的心态,特简单,赖不了建筑师,赖不了路易威登包,是你要买那个大商标,是你愿意买,这就是愿打愿挨。

城市风貌的问题也不能完全说是建筑师的责任。如果整个城市都在建肌理建筑,那么建筑师也能盖很好的肌理建筑,可你就是要他们盖这样的标志性建筑,那他们就盖了。库哈斯特别有意思,他在中国做的设计和他的政治、社会态度是矛盾的,他反对标志性建筑,强调城市重要性,可是在中国也大盖标志性建筑。

建筑师都是人,他们不会错过这样一个盖房子的机会,因为机会太难得。我认为,北京城的城市风貌并没有因为这些标志性建筑变好了,整个北京城的情况很不乐观。

尽管近期城市交通方面有很大改善,要通很多地铁线,可是总的格局,都是一堆相互隔离的物体,不连续,没有形成整体。中国最需要哪方面的专家?不光是建筑师,应该还有城市规划师和社会学者,专门探讨城市和社区的发展与规划。在美国大学里有很多这样的人,他们从来也没有机会来中国做贡献。中国总是习惯花钱去做看得见的东西。

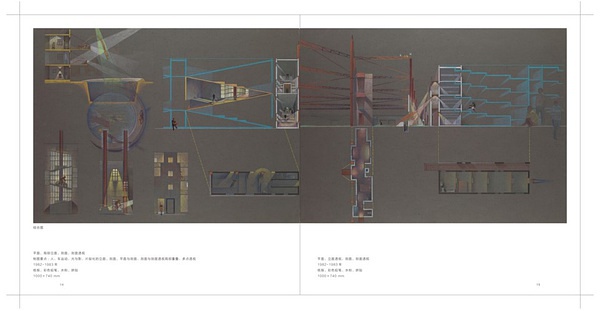

![张永和草图 美国麻省理工学院建筑系前系主任张永和教授做客“大师讲坛”[图]](https://pic.bilezu.com/upload/8/df/8dfb874bc0b637413a7f36e22deabfea_thumb.jpg)

![美国麻省理工学院建筑系前系主任张永和教授做客“大师讲坛”[图]](https://pic.bilezu.com/upload/6/2c/62c37daf24280a55f8bd92ea03b6fcf9_thumb.jpg)