福楼拜和莫泊桑的故事 闲谈第四期:莫泊桑和“真实的故事”

莫泊桑(1850-1893),十九世纪后半期法国杰出的现实主义作家,文学成就以短篇小说最为突出,与契诃夫,欧亨利并称世界三大短篇小说家。他擅长从平凡琐屑的事物中截取富有典型意义的片断,以小见大地概括出生活的真实。

他的短篇小说侧重摹写人情世态,构思布局别具匠心,细节描写,人物语言和故事结尾均有独到之处。 莫泊桑的短篇小说脍炙人口,最著名的有《羊脂球》,《项链》,《我的叔叔于勒》等等。闲谈第4期所选的是一个超短篇“真实的故事”,仅有三千四百字,然而三千四百字所蕴含的巨大重量,却让读者为之唏嘘感慨,难以释怀。

这是一个老套的玩弄女性、始乱终弃的故事,唯一的特殊在于,是故事中玩弄女性、始乱终弃的男人在多年以后对他人讲述当年的款曲。

作孽者在讲诉他的作孽,是忏悔?是得意?是麻木?是冷酷?难以言说。特殊的叙述角度造成了特殊的阅读效果,让短短的篇幅蕴藏着无穷的文学魅力,是古典叙事类型中的精品。我们将莫泊桑的这篇短小说作为《闲谈》第4期的话题,请书友们欣赏,评价,讨论,切磋!

真实的故事 (法)莫泊桑 赵少侯 译 外面刮着大风,是那种秋天的怒号着、飞驰着的大风,那种把最后的树叶吹落,直送云端的大风。 行猎归来的人快吃完晚餐了,都还穿着长筒靴,红通通的脸,兴致勃勃,神采奕奕。

他们是诺曼底的几个半是乡绅半是农民的土财主,广有家财而又身强力壮,他们这种体格遇到集上拦牛的时候,可以把牛的犄角掰断。 他们在埃巴维尔的村长布隆代尔老板的地里打了一整天的猎,现在是在他们的东道主所有的一座带农庄的城堡里围着一张大桌子吃饭。

他们说起话来跟人狂吼一样,笑起来跟野兽咆哮一样,喝起酒来跟蓄水池一样。他们都伸直了腿,双肘支在桌布上,眼睛在灯火照耀下闪闪发亮。

壁炉里生着一大堆火,血红的火光投到顶棚上,他们被火烤得浑身暖洋洋的。他们谈论的是打猎和猎狗。不过他们都已经喝得半醉,在这种时候,男人们就不免要产生别的念头,因此一双双眼睛都跟着一个双颊丰腴、体格健壮的女孩子转,她红通通的双手,端着装满食物的大盘子。

忽然有一个大高个子高声喊了起来,他原是为了当神父读的书,后来却当了兽医,当地一带的牲畜都归他治疗,他就是塞儒尔先生,他喊着说“喂,布隆代尔老板,您这个女佣人可真是了不起啊!

” 这句话激起了一阵响亮的笑声。于是一个沉湎于酒中的破落老贵族,德•瓦尔涅托先生开了腔: 当年我就曾跟像她这样的一个小姑娘发生过一段古怪的事情。

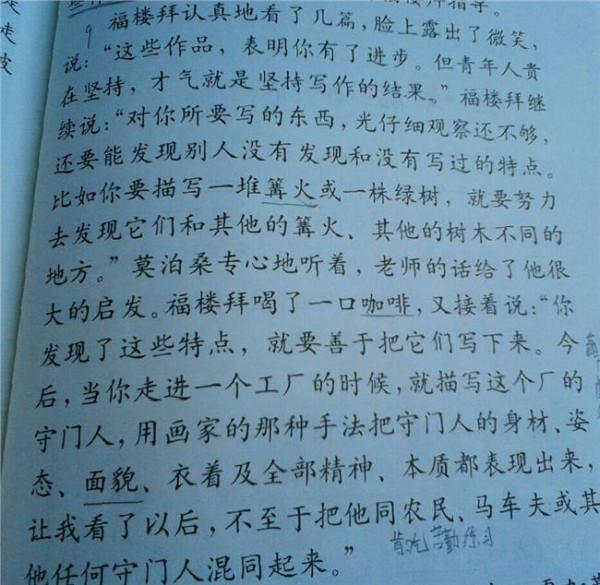

我得讲给你们听听。每当我想到这段事,总不免要想起米扎尔,我那条母狗,我已把它卖给了德•奥索内伯爵了,可是它离不开我,每天只要把它一放开,它就跑回来。后来我生气了,要求伯爵拿链子把它锁上。这个畜生您猜它怎么样啦?它伤心得死掉了。

不过还是回过头来谈我那个女佣人吧,事情是这样的: 我那时二十五岁,在我的维尔邦城堡里过着单身汉的生活。你们也知道,一个人要是年轻,有钱,每天晚上吃完饭又闲得无聊,两只眼可就四面八方地注意起来了。

过不多久,我就发现了一个姑娘,她在科维尔的德布尔托家当使女。德布尔托,您是认识的,布隆代尔,对吧!简单说吧,那个女的把我一下子迷住了。有一天我就跑去找她的东家,向他提出交换的办法。

如果他肯把他的女佣人让给我,我就把一匹叫珂珂特的母马卖给他,他想要这匹马已经想了两年了。他向我伸出一只手说:“一言为定,德•瓦尔涅托先生。”买卖就这样做成了;小姑娘来到了城堡,我亲自把马送到科维尔,算卖了三百埃居。

开始的一段时间,一切都称心如意。没有引起任何人的怀疑,只不过萝丝爱我,就我的口味来说,爱得有点太过分了。这个姑娘,你们知道,可不是一般的姑娘。她的血液里一定有着什么不寻常的东西。

不论哪个女孩子跟主人发生关系,肯定也是如此。 一句话,她爱我爱到了极点。又是甜言蜜语,又是温柔体贴,又是亲亲乖乖地称呼,总之她这一番盛情弄得我不能不琢磨琢磨了。 我心里说:“不能再这样下去了,不然我就要上当了。

”不过我这个人,叫我上当倒也不是一件容易的事。我不是那种给人两个吻一来就神魂颠倒的人。总之,我留着神呢,可就在这个时候她告诉我她怀孕了。 砰!砰!就好像有人对着我胸口开了两枪。而她呢,抱住了我吻啊,吻啊,又是笑,又是舞,她简直乐疯了,头一天我什么也没说;可是到了夜里,我就自己跟自己讲起道理来了。

我心想:事情已经到了这个地步,不过必须设法弥补,必须割断这根线,现在还来得及。你们知道,我的父母就住在巴纳维尔,我的姐姐嫁给德•伊斯帕尔侯爵,住在罗尔贝克,离维尔邦才两法里。

可不能开玩笑。 可是有什么办法脱身呢?如果她离开我的家,别人就不免要起疑心,就要叽叽喳喳乱说。要是把她留在家里呢,用不了多久别人就会看到最后的那出好戏了;还有一节,我这样把她打发走也是办不到的。

我跑去找我的舅舅德•克雷特伊男爵,他是个见多识广的老油子,我向他讨一个主意。他从容不迫地回答我: “得把她嫁出去,我的孩子。

” 我跳了起来。 “把她嫁出去?可是嫁给谁呀,我的舅舅?” 他微微耸了耸肩膀: “你爱把她嫁给谁就嫁给谁,这是你的事,与我无干。一个人只要不是糊涂虫,总能找到人的。” 这句话我足足琢磨了一个星期,最后我对自己说:“我舅舅说的对。

” 从这时起我就开始绞尽脑汁到处寻找;一天晚上我和治安法官一起用餐,他对我说: “波梅尔婆婆的儿子又闯了祸;这小伙子恐怕不会有好结果。龙生龙,凤生凤嘛,这话说的一点不错。” 这个波梅尔婆婆狡猾透顶,她年轻的时候行为不够检点。

为了一个埃居,她肯定会出卖她的灵魂,而且连他那个坏蛋儿子也可以一起饶上。 我去找她,慢慢地把事情讲给她听。 我解释的时候不免有点难于开口,她看出来了便猛地问道: “这个小姑娘,您给她什么?” 她真鬼,这个老太婆,不过我也不傻,我早就做好准备了。

正好在萨斯维尔附近,有我三小块地,很偏僻,原来是属于我的维尔邦的三个农庄。农庄的佃户老抱怨离得太远;干脆我把这三块地收回了,一共是六英亩,我那些乡下人当然要叫喊了,我于是答应把他们该交的家禽租子放宽到佃约期满再交。

这样一来,事情就顺利过去了。我又从我的邻居,德•奥孟泰先生手里买了一小块坡地,在上边盖了一座茅屋,一共花了一千五百法郎。

这样一安排,我算是弄了一份小小的产业,并没花多少钱;我把它赠给小姑娘作为陪嫁。 老太婆又嚷又闹,嫌太少;可是我毫不让步,我们分了手,什么也没谈妥。 第二天,一清早,那个小伙子就来找我了。

我原来已经记不起他什么长相了。等到一见面,我放了心;就一个庄稼人说来,长得也就算不错了,不过看样子,绝不是个老实人。 他转弯抹角从老远兜过来谈这件事,就好像是来买一头母牛似的。等我们意见一致了,他要看看产业;我们就穿过田野去了。

这个坏蛋让我在地里足足待了三个钟头;他横着量,竖着量,从地里捡几块土疙瘩,在手里捏碎,好像买东西怕受骗似的。那所茅屋还没铺顶,他于是不要稻草而要青石板顶,因为维修上省事。

然后他又问我: “还有家具呢,也得由您供给。” 我提出抗议: “那可不行,给你一座农庄,这已经很不错了。” 他冷笑了一声: “可不是,一座农庄还带一个孩子。” 我不由得脸一下子红了。

他又说: “好吧,您就给一张床,一张桌子,一个衣柜,三张椅子,还有餐具,要不然就算什么也没说定。” 我只好答应。 我们往回走。他连一句也没有提到那个女孩子。可是突然他神气阴险,而且多少带点不好意思地问: “不过,她要是死了,这份产业归谁呢?” 我回答: “当然归你。

” 这就是他从清早就想知道的事情。他很满意,立刻向我伸出手来。我们意见一致了。 唉,接下来要说服萝丝了,我可费了大劲呦。她赖在我的脚下不起来,抽抽搭搭地哭个不住,一再地说:“您会劝我做这种事!

您会这样!”一个多星期之久,她总是不肯答应,不管我怎么劝说,怎么哀求。女人啊就是这么糊涂;一旦心里发生了爱情,她们就什么也不明白了。什么样的大道理都不顶事,爱情第一,一切为了爱情!

最后我发了火,吓唬她说要把她赶出去。她这才一点点让步,条件是要我允许她过个时候来看看我。 我亲自把她领到教堂的祭坛前面,付了教堂举行仪式的费用,请所有参加婚礼的人吃了饭。

总之,事事都办得挺漂亮。随后,“再见啦,我的孩子们!”我到都兰我的哥哥家里待了六个月。 我回来以后,听说她每个星期都到城堡里来找我。我到了不过一个钟头,就看见她怀里抱了个小娃娃进来了。信不信由你们,看见了这个小把戏我心里还真动了一下。

我好像还抱住吻了吻。 至于那个母亲呢,简直叫人认不出来啦,只剩下一副骨头架子,哪儿还有她一点影子。又老又瘦。糟透啦!糟透啦!这桩婚事不称她的心。我随便问了一句: “你幸福吗?” 她哭起来了,哭得像个泪人,还一边不停地打嗝,不停地抽搭。

她喊道: “我不能,现在我不能离开您了。我宁愿死,也不能离开您!” 她吵嚷得可凶了。我尽力安慰她,送她到了栅栏边。 有人告诉我她的丈夫确实经常揍她;她的婆婆,那个凶老太婆更使得她的生活苦不堪言。

两天以后,她又来了。她搂住了我,然后赖在地下: “你杀了我吧,我再怎么也不愿意回到那边去了。” 这话倒完完全全像是米尔扎说的,如果它会开口说话!

这种讨厌事开始叫我头痛了;我又躲开了六个月。等我再回来••••••等我再回来,就听说她已在三个星期前死啦,死以前每个星期日还是要到城堡来一趟••••••还是跟米尔扎一样。一个星期之后那孩子也死啦。

至于她的丈夫,那个狡猾的混账东西继承了遗产。据说他以后搞得很好,现在当了村参议员了。 说到这儿,瓦尔涅托先生又笑着找补了一句: “没说的,这家伙能够发迹,是我一手挑他的!” 兽医塞儒尔先生一面把一杯烧酒举到嘴边,一面严肃地下了断语: “不管怎么说都由你们的便,不过这样的女人,实在是要不得的。”