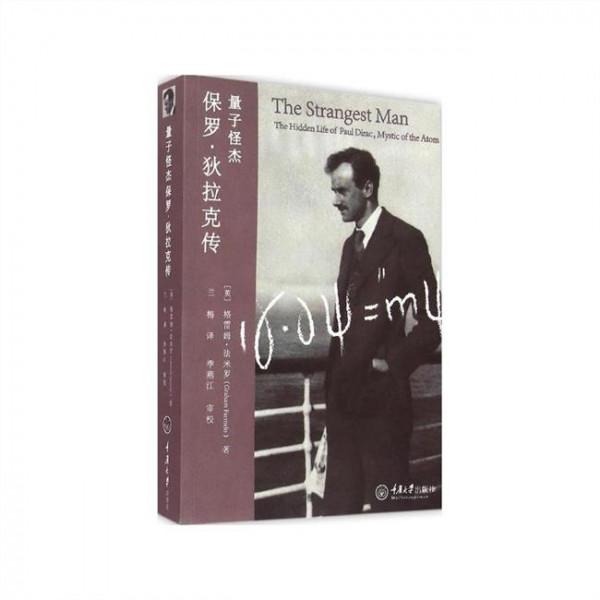

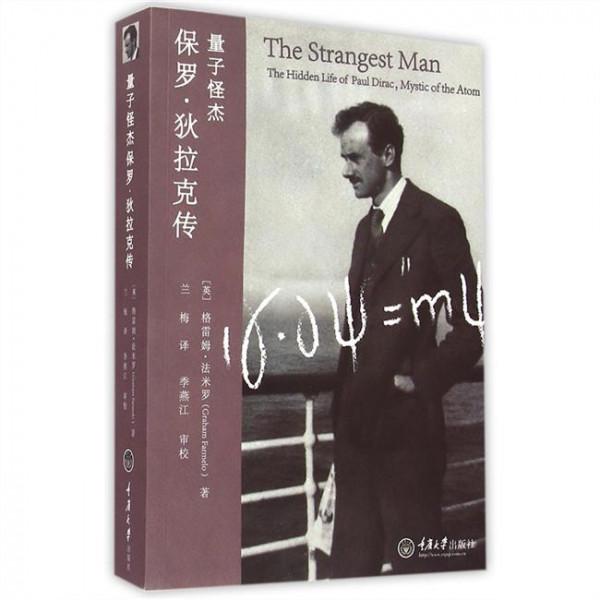

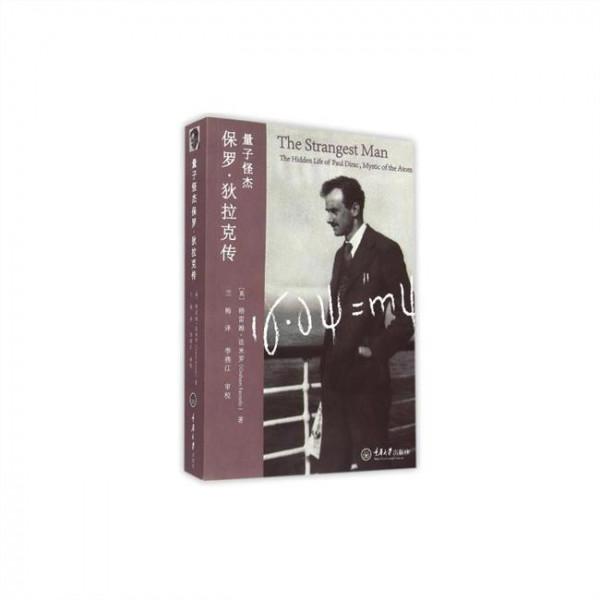

保罗狄拉克 量子怪杰:保罗•狄拉克传

父母的冷酷和自私一般不会对他们自身造成不良后果,但可能会使孩子的生活在很多年里都被阴霾笼罩。

——塞缪尔·巴特勒, 《众生之道》,1903年

侯弗和狄拉克如果不是同为佛罗里达州立大学的同事,他们应该没有什么交集。侯弗,40出头的年纪,是一位重要的细胞生物学家,活泼且健谈,逢人便讲他早年间家住在奥地利山里的农村生活以及他做过《音乐之声》剧组高薪聘请的临时演员的辉煌电影经历。当他讲这些经历时,两眼放光,他那口音厚重的声音抑扬顿挫以强调不同的语气,他的双手会在空中不停地上下挥舞或是紧握,好像在揉一个面团。

即便在这么个活宝面前,狄拉克的反应也是沉默。他只有在被一直追问时才开口说话,或是发表议论,当然这种情形更加少见。他喜欢说的一句话是:“喜欢说的人总比喜欢听的人多。”1

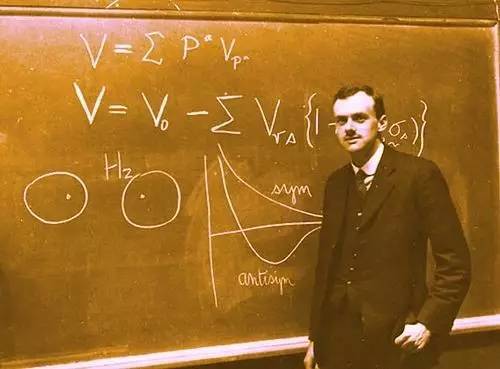

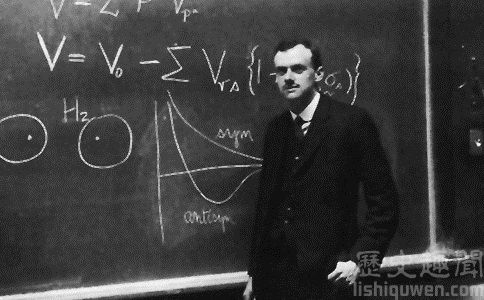

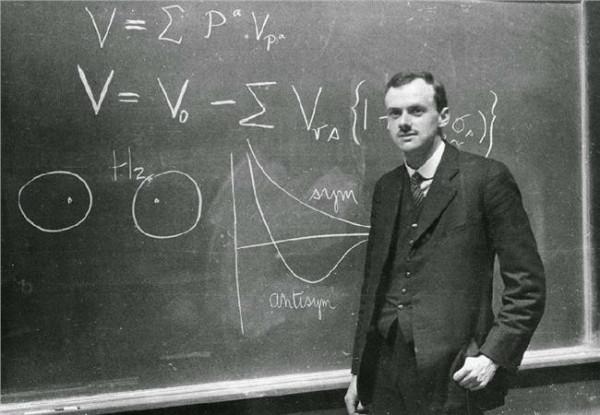

狄拉克是量子力学卓越的先驱者之一。量子力学是关于原子、分子以及它们的组成要素的现代理论。

量子力学推翻了几个世纪以来人们对宇宙的认识以及对现实的本质所持的固有概念,可以说是20世纪最具革命性的科学突破。

该理论也被证实具有广泛的应用价值:它支撑着整个现代微电子学说。许多基本的问题,诸如,为什么电线容易传导电流,而木头则不行?长久以来,此类问题的答案都是草率而又直接的,而量子理论对此类问题给出了正确的答案。

然而,当谈论起量子力学在实践领域和哲学领域的重要性时,狄拉克会变得目光呆滞,因为他只关心寻求一种基本的法则以描述编织宇宙最基本的纹路。他坚信这些法则都可被书写成为优美的数学方程,他曾经一反常规,在没有经过论证的情况下冒险提出“上帝是一个相当高明的数学家”。

科特·侯弗的志向远不如狄拉克远大。侯弗的声誉来自于他对癌症和放射的研究。他认真仔细地进行实验,然后试图找出一些理论来解释实验得出的结果。这是一种传统的,源自英国自然学家查尔斯·达尔文的自下而上的研究方法。

达尔文认为他自己的头脑“就是一部碾碎机,剖析世间万物以找出普适的法则”。3狄拉克则正相反,他的思维方式是典型的自上而下型,他将他的头脑视作为解释实验过程中所观察到的现象提供理论依据的工具。狄拉克最伟大的成就之一就是运用这种方法将两个看似毫无关联的理论:量子力学和爱因斯坦的相对论相结合,用精美的数学方程来描述电子。

此后不久,在没有任何实验线索的提示下,他运用他的数学方程预测了反物质的存在。反物质在过去不为人知,反粒子和与它相对应的粒子有相同的质量,相反的电荷。

这一预测的成功被一致认为是理论物理最杰出的成就。今天,根据宇宙学家关于早期宇宙的标准理论——在宇宙大爆炸开始时产生的物质一半是由反物质构成。而这一理论是经过丰富的观察证据所论证的。从这个角度看,狄拉克是窥探早期宇宙的第一人,而他有如此成就完全是通过理性的力量。

侯弗喜欢将狄拉克与达尔文作比较:他们同是英国人,同是公众眼中的怪人,也同是改变科学家思考宇宙方式的人。10年前,侯弗听到一个令他吃惊的消息:狄拉克准备离开剑桥大学物理系这个世界领先的研究机构,而接受了佛罗里达州立大学提供的职位,该校的物理系在全美仅排名第83位。

当任命他的可能性被首次讨论时,教授当中就有人抱怨说:为一个老人提供一个职位不是明智之举。反对之声止于员工大会上系主任的发言,他说:“物理系拥有狄拉克就如同英国文学系聘请了莎士比亚。”4

大约从1978年开始,侯弗和他的妻子差不多每个周五的下午都去拜访狄拉克夫妇并与他们待上几个小时,作为一周工作后的消遣。侯弗会在4点半从位于校园附近的塔拉哈西的家出发,步行两分钟去教堂路223号,狄拉克夫妇住在一所朴素的平房里,离安静的社区街道只有几步之遥。

狄拉克夫妇的房前有一块平坦的英式草坪,草坪上长着几棵灌木和一棵棕榈。狄拉克的夫人曼琪总是很热情地欢迎他们。曼琪衣着讲究,她会一边给客人摆放新鲜水果和干果小吃,一边聊着同事的八卦,笑着开玩笑。

狄拉克则缩在一旁,插不上话,样子很尴尬。他穿着随便,常常穿一件开领衬衣和一条旧裤子。他更情愿坐在一旁听周围的人聊天,偶尔抿一口杯子里的水或姜汁汽水。他们聊天的话题很广,从家务事扯到地方政府对大学的政策;从撒切尔夫人在唐宁街的台阶上语气真诚的讲话再扯到吉米·卡特最近在白宫花园里的布道。

尽管在谈话过程中狄拉克表现得温良且随和,但他总是很沉默,以至于侯弗不得不努力套出他的回应——点一下头、摇摇手、说几个字……总之,想尽办法使谈话不至于出现一边倒的倾向。

只是偶尔,狄拉克才会挤出几个字,说说他个人的爱好——肖邦的华尔兹舞曲、米老鼠、那个叫雪儿(Cher)的有着古铜肤色的女歌手电视采访节目。

差不多在头两年的拜访中,狄拉克没有表现出任何想要谈他自己或是他内心深处的感受的迹象,以至于1980年春天的某个星期五晚上,当狄拉克突然向他打开了封存情感的魔瓶时,侯弗简直措手不及。侯弗说:“我仍然记忆深刻,那天的造访和平时没有什么不同,只是我夫人没在场。

因为我夫人当时怀着我们的第一个孩子,已近临产,她觉得有点累,所以那天决定不和我一同去了。”刚开始时狄拉克的表现和平常没有什么不同,他看上去很清醒,准备投入谈话中去的样子。

在惯常的客套话后,他们夫妇把他从正式会客的前厅带入到比较私密的后屋起居室。这使侯弗感到很吃惊,他们通常每个星期五都是在前厅交谈,起居室连着厨房可以看到花园。这个房间的装饰风格是狄拉克所喜欢的战前风格:实木地板、四壁镶板、一个巨大的19世纪20年代的餐具柜上摆满了镶着镜框的狄拉克年轻时的照片。天花板上吊下一支仿巴洛克风格的吊灯,四壁都挂着丝毫没有现代感的绘画。

和往常一样,曼琪和侯弗愉快地交谈着,虚弱的狄拉克坐在他喜欢的一把旧椅子上一动不动,偶尔抬眼透过通往花园的推拉门的玻璃远望。谈话的头半个小时他和往常一样很沉默,但当曼琪谈到他在法国的远祖时,他好像充满了活力,开始活跃了起来。

狄拉克纠正了曼琪所说的一些历史事实,然后开始用一种流利、平静且清晰的声调讲述他的家庭出身以及他在布里斯托尔的童年。他语气自信,用词精准,好像是经过很好排练的演员,没有停顿和纠错。“出于某种原因,我被吓了一大跳!他决定把我带入他的私密世界。”侯弗说,“在私下里,我从没见过他这么有口才。”

狄拉克讲述了他家起源于法国西部的波尔多乡村,以及他的家庭如何在18世纪末移居到瑞士的瓦莱州。他父亲出生在一个叫蒙泰的小镇,是当时瓦莱州的工业区之一。一旦狄拉克开始谈论他的父亲,他就会变得焦躁不安,他将视线移开,不去看妻子和侯弗,调整自己的坐姿以便可以盯着壁炉。

侯弗现在可以直接看到他半个身子的侧影:他弓起的后背、高高的额头、挺直的鼻子和斑白的胡须。由于空调和电视都没开,因此房间里一片寂静,除了偶尔能听到汽车驶过的声音,或是邻居家的狗叫以及厨房灶上炖锅的锅盖被蒸汽顶起发出的啪啪声。

当他像个系谱专家一样准确地对他的祖先详细说明后,狄拉克又讲述了他父亲如何去布里斯托尔并娶了他的母亲,并开始在那里安家。

他的用词始终简单直白,但当他说到童年时,他的声音开始哽咽。这时在侯弗眼里,在渐渐褪去的暮光中狄拉克的身影变得愈发清晰,他被这一幕惊呆了。

“当我是个孩子的时候,我从不知道什么是爱或情感。”狄拉克恢复了惯常的语调,但言辞间明显带有伤感。“我们家从没有人造访。”他最遗憾的事之一,就是他和哥哥以及妹妹整日被关在家里,没有任何的社会交际。据他回忆,在他家里,父亲主导一切,他像一个暴君,日复一日地折磨他的妻子,坚持他的三个孩子必须用他的母语法语而不是英语和他讲话。

吃饭的时候,一家人要分成两桌坐:母亲和兄妹在厨房吃,他们用英语交谈;狄拉克要陪父亲坐在餐厅,只被允许讲法语。

他的语言天赋并不高,而他父亲又不是一位宽容的老师。因此,吃饭对于狄拉克而言就变成了一种痛苦的折磨。他父亲立下规矩:每当狄拉克出现漏洞时:一个音发错了、名词的词性搞错了或是一个虚拟态搞混了,他就拒绝狄拉克的下一个请求。

这给小狄拉克造成了可怕的痛苦。甚至从那时起,他的消化就出现了问题,他吃饭时常常感觉不舒服,但如果他犯了语法错误,他父亲仍然会拒绝允许他离开餐桌。这时的狄拉克只能坐在桌边一动不动地呕吐而别无他选。这样的事绝不是偶然发生,而是多年来一次又一次不断地重复。

侯弗惊呆了,他简直不能相信自己的耳朵。 “我感到非常尴尬,感觉就像见证了一个朋友在向他的心理医生倾诉自己的秘密。”他后来回忆道,“他就在你面前,一贯地平静且几乎病态地沉默,现在敞开心扉和你谈论困扰他将近七十年的阴影,并且他表现得那么愤怒,好像这些可怕的事就发生在昨天。”

除了拿些零食和酒给他们以及放慢准备晚餐的速度,曼琪很少过来打搅。她知道她丈夫选择说出自己的故事是多么罕见,这时候她最好不要老在他眼前晃,好让他一吐为快。夜晚的凉意逐渐来袭,她给他拿了条毯子裹住他的腿部,盖住他的大腿到脚踝。

狄拉克恢复了常态,侯弗也振作起精神,狄拉克又向侯弗解释他为什么这么安静;为什么会对与人正常交谈感到如此的不自在:“自从我发现自己不能用法语自如地表达自己,那我觉得还是保持沉默为好。”

狄拉克继而谈到他家庭的其他成员:“我不是唯一受苦的人。”他说话时仍然焦躁不安。他母亲被锁在一个不幸的婚姻里长达37年,任由他父亲糟践。对于父亲的麻木不仁,他哥哥应该是最大的受害者:“这简直就是场悲剧。我父亲会在哥哥人生每一个转折时刻粗暴地对待他并且挫败他的理想。

”狄拉克也提到他父亲总是认为良好的教育很重要,并且由于他认真努力地工作而备受同事的尊重。这听着好像话锋已转,但这只是一个短暂的间歇。过了一会儿,狄拉克努力克制着自己的愤怒,最后总结了父亲对于他的恩情:“我不欠他什么!

”他最后说这话时提高了嗓门,让侯弗吓了一跳,惊异的表情掩盖不住地都表露在他脸上,狄拉克从没有说过别人的不是,但是现在却在用人们多用于诅咒残暴的虐待者的措辞谴责他自己的父亲。

夜幕降临,狄拉克突然停止了谈话。他的独白已经持续了两个多小时,侯弗知道任何话语在此时都是不合时宜的,因此他道了别并走出房子,感到麻木而又疲惫。即将做父亲的他回想起自己作为亲密友爱的家庭一员所度过的青少年时光:“我只是无法想象任何人能有像狄拉克一样可怕的童年。

”5时间往往点缀、扭曲甚至臆造童年的记忆:狄拉克的头脑平时像计算机一样平实,难道他会夸大一些事实吗?侯弗禁不住一次又一次地反复质问自己:“为什么保罗如此过激?如此受他父亲的困扰?”

那天晚上过后,侯弗同他妻子丽迪说了关于狄拉克小时候的故事,他决心要更深入地挖掘这背后的究竟。“我想他也许会在我们以后的聚会中再次敞开心扉。”但是,狄拉克却再也没有提过这个话题。