沈醉晚年 揭秘:丁玲晚年与沈醉的一段不平常的交往

1983年秋,在北京太平桥大街全国政协礼堂的一个会议室,丁玲与五十年前曾欲加害于她的原国民党军统局上海特别组组长沈醉相遇、相识了。会上,他们互致问候,笑泯恩怨;会后,两人书信往来,回忆往事。在历史的岁月中,两个昔日的对头,成了无话不谈的朋友。

五十年前"丁玲失踪"震动了上海,震动了整个中国文坛。

五十年前,也就是在1933年5月14日上午,丁玲与冯达分别出门办事。路上,冯达说是去看望两位同志,丁玲则去参加一个文艺团体的会议。头天晚上,冯达在回家途中,怀疑有特务跟踪,所以两人约定,在中午12点以前都必须回家,如果其中有一人未能按时归来,另一位就应该立即离开,并设法通知组织和有关同志。

丁玲在《魍魉世界——南京囚居回忆》中,对她被捕当天上午的情况,曾这样记述道:

"从正风文学院出来,我回到家里是上午十一点半,果然冯达未回。我认为这不平常。因为他说只是去两个记者那里看看的,应该比我回来得早才是。我稍为等了一下,就去清理东西,如果十二点冯达还不回来,我就走。正在这时,潘梓年同志来了,我把情况告诉了他。

他这个人向来是从从容容、不慌不忙的。他拿起桌上一份《社会新闻》,坐在对着门放置的一个长沙发上;我坐在床头,急于要按约定及时离开,但看见潘梓年那样从容、沉着,我也有点不好意思再催。"

不该有的疏忽,导致白色恐怖下难以避免的灾难。

令丁玲万万没有预料到的是,冯达带领特务来到家中。她承认,在被捕之前,她一直认为冯达是个好党员,工作负责,生活上也没有什么别的嗜好。当在被捕现场看到与特务站在一起的冯达时,她不能不感到惊奇和疑惑。

丁玲在《南京囚居回忆》一文中对被捕的经过作了如下详实的记述:

"突然听到楼梯上响着杂乱的步履声,我立刻意识到:不好了!门‘砰’地一声被推开了,三个陌生人同时挤了进来,我明白了,潘梓年也明白了。我们都静静地不说话。"

过了一会,丁玲猛然见到了冯达。

"他一看见我和潘梓年,猛地一惊,然后就低下了头,好像不认识我,也不认识潘梓年,他木然地、无神地往床头一坐,我立刻就站起来走到立柜边去了。我瞪着他,他呆若木鸡。我心里想,难道是他出卖了我们?!"

接着,丁玲和潘梓年被带走了。第二天,丁玲便和冯达一起,被押上了火车,前往南京,开始了她的一段特殊生活——"三年囚居"生涯。也就是这三年囚居,给她后来的一生带来了极大的麻烦和痛苦。

五十年后,丁玲和沈醉这对"冤家"又聚到了一起,只是由敌变成了友。

1983年霜秋,北京西郊漫山遍野的黄栌树,展桠舒枝,迎风饮露,叶焕丹红,如火似锦。

此时,北京太平桥大街全国政协礼堂的一个会议室气氛热烈,文化组的政协委员们在学习讨论《邓小平文选》。这次学习编组,也不知是历史的巧合还是历史的必然,丁玲与她五十年前的死对头沈醉安排在同一个组,并由丁玲担任组长,所以在这次学习中,这对昔日的"冤家"相遇、相识了,以至发展到后来的书信交往。

为了引导学习,在小组讨论时,丁玲第一个发言。她思路开阔,很健谈。丁玲联系自己的身世经历,来论证三中全会方针政策的正确和伟大。她动情地说:"要不是三中全会,要不是邓小平、胡耀邦出来主持工作,大胆地拨乱反正,我们可能要右派到底,这辈子没有出头之日,没有申冤的机会,所以,我感谢党,感谢三中全会的英明决策。"最后,她颇有感触地说:"我最近看了一本书,是沈醉写的《我这三十年》。这本书写得好,写得很真实。"

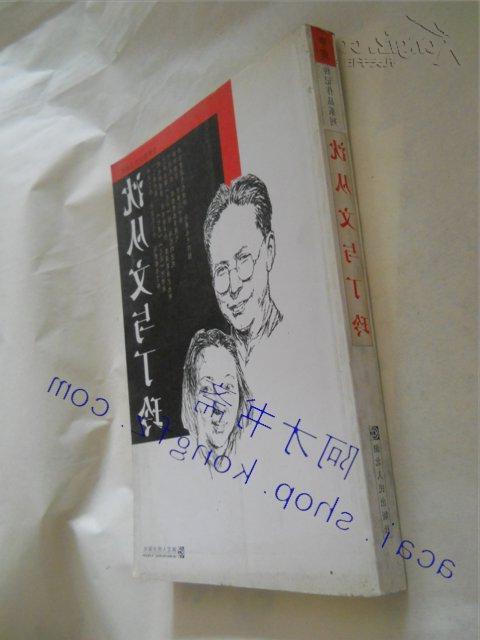

《我这三十年》是沈醉写的一本回忆录,1982年春天刚刚由湖南人民出版社出版。书中记述了沈醉在全国解放后,作为一名战犯,与杜聿明、宋希濂等在北京功德林监狱和秦城农场认真接受改造,获得特赦,重新做人的经过;还记述了他在"文革"期间,"四人帮"威逼他出示伪证,迫害共产党领导干部的经过,以及党的十一届三中全会后他的再次新生。因为湖南人民出版社经常把一些新出版的好书寄赠丁玲,所以她看到了这本《我这三十年》。

沈醉在三十年代为虎作伥,险些害了丁玲,却又在"文革"期间的六十年代,在一种特殊的情况下帮助了丁玲。他以自己的功,弥补了自己的过。因而,他在《我这三十年》一书中,写了这样一段耐人寻味的话:

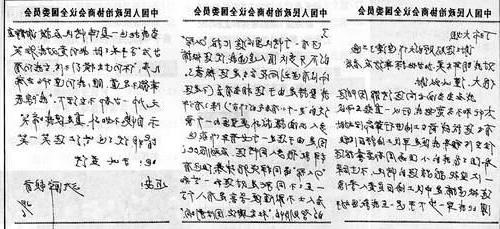

……由于我的特殊身份,"文革"中间,大量所谓"专案组"找我外调,五年间写过一千多份证明材料。我懂得,一份材料关系到一个人的政治生命,所以我抱定一个宗旨:决不能再像解放前那样,无中生有,干伤天害理的事情。这是我的进步,也是我认真改造自己的成果。

此时,丁玲一提到沈醉的名字,人们都把目光唰地投向一侧,那里坐着一位身材魁梧、腰板挺直的老人,双手拄着一根拐杖,正在专心地谛听丁玲的发言。他就是特赦的国民党战犯、全国政协委员沈醉!他想要听听丁玲对他以及他写的《我这三十年》这本书作何评价。

丁玲清了清嗓子,接着说:"沈先生的这本书,他把思想改造的过程写得很具体,很生动,让人看到我们党的工作人员在执行党的政策,做深入细致的思想政治工作方面的水平。"说到这里,丁玲扫视了一眼会场,不巧遇到了沈醉的目光,她笑了,接着往下说:"实在说,过去我恨你们这些人,把你们看作是杀人不眨眼的魔鬼,现在看到你们改造得这么好,我感触很深,也改变了我对你们的看法。

我也很羡慕你们,在你们思想改造的过程中,有那么多党的领导人和工作人员给你们温暖。"

丁玲讲得很动情,沈醉听得也很动情。他摘下眼镜,用手帕擦拭着眼睛。屋子里很安静,委员们看到了这两个老人之间的一种沟通和交流。但是许多委员并不知道,五十年前,这两个人是水火不相容、你死我活的冤家对头,他们之间,曾经有一场即将发生而终未发生的生死大搏斗。

散会后,人们陆陆续续地走出了会议室,沈醉却坐在那里没有动,丁玲也坐在那里没有动。最后,会议室只剩下他们两个人了。这时,沈醉先站了起来,拄着拐棍慢慢地向丁玲走过去。

丁玲近距离认真地审视了对方一眼:黑红的脸庞,花白的头发,虽然七十多岁了,但看上去身体健朗,只是茶色镜片后,隐约可以看到一只受伤的眼睛转动时不很灵活。他笑容可掬,俨然一副学者风范。丁玲不禁暗忖:难道眼前的这个人就是原先的那个国民党里有名的军统大特务?

就在丁玲愣神的一瞬间,沈醉走了过来,冲她深深地施了一个礼,抱歉地说:"丁老,我的那本书出来后,一直想送您一本,但又怕您不原谅我,没想到您先看到书了……过去,我对党和人民犯下了不可饶恕的罪行,也对您犯下了罪……"话语中,道出了他的忏悔。

丁玲连连摆手,打断了他的话:"这都是过去的事了,现在一切都要向前看,我们不是已经走到一起来了吗?我希望你多写,把你的经历都写出来,也欢迎你到我家里去作客。"

在这次与沈醉的交谈中,丁玲才知道:五十年前,由于她在左联中的名望与影响,引起了特务机关的高度关注。当时,如果国民党中统特务不抓她,那么以戴笠为头子的国民党军统特务也会把她抓走,她已经处在中统和军统特务的双重监视之下,注定了在劫难逃。令人感慨的是,当丁玲知道这一内幕时,竟然会是事情过去五十年后,并由当年想逮捕她的军统上海特别组组长沈醉亲口告诉她。