罗哲文长对联 罗哲文:长城之外的故事

那条十万里长的巨龙,从他生命中贯穿而过

"都说长城两边是故乡,你知道长城有多长?"这个问题的答案不久就要揭晓了——今年4月,长城资源调查工作将在全国13个省份正式展开。4年之后,长城的"家底"将被全部摸清,华夏儿女终于可以自豪地告诉世界,我们的"万里长城"究竟有多长了。

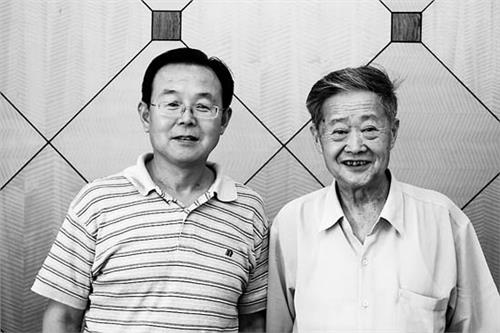

其实,几年之前就有个老人这样评价过长城:"叫它‘万里长城’是低估了它,长城的真实长度当在十万里以上。"——这个老人,就是中国文物界当之无愧的泰斗级人物,和单士元、郑孝燮并称"三驾马车"的罗哲文先生。

作为文物界口口相传的"万里长城第一人",早在1948年,年仅24岁的罗哲文就在老师林徽因的敦促下,开始了对长城的调查测绘工作。在京郊八达岭,天府之国长大的罗哲文第一眼看到长城,就被这条东方巨龙的壮美深深震撼了,从此,他踏上了研究长城、保护长城的漫漫长路,而当时年轻的罗哲文不会想到,这条路,他一走就是六十年。

罗老说,没有人能真正走遍长城的每一个角落,它太长了,太复杂了。而他根据自己几十年考察得出的结论,东临碣石沧海,西踏大漠孤烟,六十年间,罗哲文究竟去过多少次长城,他自己也说不清,粗略算来,八达岭有上百次,山海关有几十次,嘉峪关也有五六次了……对于罗哲文来说,长城就是一条线索,串联着六十年的喜怒哀乐,从自己生命中最好的年华贯穿而过。

各种媒体上,对于罗老和长城的情缘,实在已经说得太多太多。所以,当老人终于可以从各种繁重的事务中抽出时间,面对面接受采访的时候,我没有再提起长城,而是听他讲述了很多与长城无关,却同样感人的故事……

那个层林尽染的秋日,他把老局长的骨灰撒在望京楼上 很多人都知道,罗哲文是梁思成大师一手培养出来的弟子。其实,在罗老心目中,还有一位"分量"不次于梁先生的恩师。

提起"王冶秋"这个名字,知道的人已经不多了。王冶秋,1909年生于沈阳,16岁加入中国共产党。1940年,王冶秋成为冯玉祥将军的秘书,与重庆八路军办事处取得联系后,他开始直接在周恩来的领导下从事地下工作。

此后几年,王冶秋通过秘密电台向中共中央提供了大量重要情报。1947年秋,秘密电台被国民党当局发现,王冶秋身份暴露,他千里迢迢,几经辗转逃到华北解放区,摆脱了国民党反动派的追捕。1949年12月,王冶秋被任命为文化部文物局副局长,十年之后成为文物局局长。也就是在那个时候,王冶秋结识了当时文物局里的小字辈罗哲文。

"什么样的领导才算是好领导?我觉得,不光是在工作上、生活上关心你那么简单,他还要愿意教你东西,肯给你机会去锻炼、实践。"时隔半个世纪,谈起这位老局长,罗老的语气里除了感激,更多的是感慨。

作为营造专业的学生,上世纪五十年代,罗哲文在文物局主要负责古建的研究和管理工作。如果照当时的路走下去,罗哲文也许会成为一个古建专家,成为又一个梁思成,但决不会成为今天的文物大家、杂家,成为中国文物考古界当之无愧的领军人物。而最初引领罗哲文打开视野,逐渐涉猎其他领域的人,正是王冶秋。

"老局长对我非常爱护,一直在培养我,"罗老说,自己刚进文物局,就被王冶秋"逼"着多多写作,"他自己就是文学家,和鲁迅先生关系很好的。他不但自己教我写东西,还四处找来了很多有关文物的文章,让我学习、参考。"时至今日,当年那个似乎只懂得古建筑的年轻人,已经出版了十余本学术著作。

知道罗哲文对古建筑最感兴趣,王冶秋就鼓励他去研究古代的建筑画,从中了解古建的形制、体例等等,"他告诉我,书画家可以从艺术的角度去鉴赏一幅画,我们就可以从文物的角度分析它。

"罗老至今记得,王冶秋曾经交给他一幅元代的古画,"那幅画现在保存在国家博物馆,叫《卢沟运筏图》,是现存最早的一幅关于卢沟桥的画,可以说是卢沟桥最早的‘形象’资料,无论艺术价值还是史料价值都很高,对于研究卢沟桥,甚至整个中国古代桥梁史,都有非常重要的意义。

"这幅画让罗哲文如获至宝,更引出了他对卢沟桥的一段"痴情"——都说"卢沟桥的狮子数不清",偏偏罗哲文就数清了。早在上世纪六十年代,罗哲文就骑着自行车天天从城里往卢沟桥跑了一个月,数了不知几十、几百遍之后,终于揭开了谜底——卢沟桥的狮子有485个!

问罗老,并肩工作了几十年,老局长在您心里,究竟是什么位置?罗老沉吟半晌,摇了摇头:"说不好,那是一种共同经历很多风雨之后培养出来的深厚感情,很难说究竟是什么。"

罗老说的"风雨"并不难理解,都是把文物,把中华悠久文明的传承看得比命还重的人,"文革"十年的起起落落,难免会在心上留下一道伤疤。说起自己的那段经历,罗老倒有点轻描淡写,甚至脸上还挂着浅浅的笑:"那时候我是小字辈,顶多算是‘黑线人物’吧,受的冲击不太重,我1969年就去干校了。

"而王冶秋就没有那么"幸运"了,曾经担任冯玉祥秘书的经历,让他被诬蔑为"死不改悔的走资派",遭受了残酷迫害。昨天还是局长,一夜之间,王冶秋就成了文物局"人人喊打"的对象。

可是,当造反派要求罗哲文也来揭发、批斗王冶秋的时候,罗哲文只说了一句——王局长不是反革命,我了解他。

听罗老回忆起那段往事,我不得不折服于他惊人的记忆力——将近半个世纪过去了,时间、地点、种种细节,年过八旬的老人张口就来,没有半点迟疑:"那是1961年,我和老局长去甘肃考察麦积山石窟,赶上大雨,交通断了。

一连好几天我们被困在山里出不来,没别的事做我们就聊天,听他给我讲他的经历。"就是在那次长谈中,罗哲文听王冶秋说起了他在重庆从事的地下工作,说起了那段时期他和周总理的秘密来往,说起了解放战争中,张克侠将军就是通过他和党取得了联系,并最终在一辆黑色的"别克"汽车上与总理谈定了起义事宜,也说起了地下电台由于叛徒告密而暴露后,他是如何历尽千辛万苦,辗转南京、武汉、天津,才终于到达了解放区……

问罗老,"文革"里,您尚且自身难保,又怎么去保别人?罗老迅速接过话头:"那我也要力保他,就算保不住我自己,也绝对不能昧良心说他的坏话——因为我对他很有感情。""可是您为什么坚持相信他是被诬陷的?仅仅凭一次谈话吗?""凭我对他的了解,我觉得他不是坏人,我相信他。"老人的语气是那么坚定,不容怀疑。

虽然当年"人微言轻"的罗哲文并不能改变王冶秋的命运,但是,在那个黑白颠倒的时代,在那场对人性、对情感最残酷的考验中,"相信"——简简单单的两个字,它的分量却足以胜过千言万语。

1970年,国务院成立"图博口领导小组",准备恢复文物工作,周总理想起了王冶秋这位蒙难的老部下,亲自点名把他从咸宁干校调回了北京,负责图博口的全面工作。王冶秋回京之后,立刻把罗哲文从干校"解放"了出来。

几经磨难,罗哲文终于又能和老局长一起,为我国的文物保护事业而奔走忙碌了。罗老已经说不清楚,到底有多少有价值的古建筑,是经过王冶秋拍板才得到保护和修缮的。和罗哲文一样,王冶秋对于长城也有一份难舍的情愫。1987年,78岁的王冶秋病逝于北京,临终前他留下遗言,希望把自己的骨灰撒在万里长城最险要的地方。

千挑万选之后,罗哲文为这位相知半生、亦师亦友的老领导选定了位于司马台和古北口之间的一段残长城,那里海拔将近1000米,远眺依稀可见京城轮廓,故而得名"望京楼"。罗老说,那地方山势极其陡峭险峻,山脊最窄处仅有40厘米,"根本不该是建长城的地方",而烽火台就修在山尖上。

因为太险,那里很少有人涉足,而罗老正是看上了它的清静。他想让为文物事业操劳了半辈子的老局长,在这青山

环抱之中,在这万里巨龙脚下,安安静静地沉睡。

1987年10月,层林尽染的时节,罗哲文和王冶秋的家人一起,把老局长的骨灰撒在了望京楼上。整整二十年过去了,罗老说,他现在最大的心愿,就是想在那个地方为老局长立一块碑,以纪念这位劳苦功高的老一辈文物工作者,"这也是老局长家人的心愿,希望尽快征得长城管理部门的同意。"

那本由他拍摄的画册,成为见证中日邦交正常化的珍贵国礼

坐在罗哲文这样的老人对面,就像是面对着一座巨大的宝库。梁思成、郭沫若、郑振铎、夏鼐……这些让人听起来就不免微微一震的名字,都是构成老人记忆的最基本要素。谈笑之间,不经意的一句话,也能引出一大段鲜为人知的精彩故事来。

马王堆的话题就是罗老回忆王冶秋的时候偶然提起的。1972年,马王堆发掘工作正式展开。当时文物工作刚刚恢复不久,专业人手不足,罗哲文作为文物界为数不多的"自由人"之一,也被王冶秋派往了长沙。

不过,罗哲文肩上的任务不是参与发掘——他当上了考古队里的摄影师。罗老说,当时的中国并没有专门的文物摄影师,从小爱好摄影的他也就搞起了文物摄影的"副业",说起来,罗老是名副其实的中国"文物摄影第一人"呢。

三十多年过去了,提起发掘马王堆的过程,罗老的语气中

还带着惋惜:"当时没想到里面的东西保存这么完好,所以也没准备有效的保护措施。我记得那些密封的果品啊,打开一看,就跟新鲜的一模一样,还没来得及细看,它就一点点发黑变质了——我们也不知道为什么坏得那样快,一点办法都没有。

你说墓里的文物为什么能保存千年?到现在也只能分析出缺氧、密封、不见光这么几条原因而已,古人还采取了什么别的措施,我们不得而知。"那么,作为摄影师,能在第一时间记录下文物出土时真实的样子,应该感到稍稍安慰了吧?罗老摇摇头:"那些文物变质实在太快了。往往等我们架好三脚架,准备好闪光灯,它就已经面目全非了。"

不过,马王堆也为罗哲文带来过荣耀。"1973年中日恢复邦交,田中角荣访华的时候,周总理送给他的国礼,就是我翻拍的马王堆帛画!"罗老起身到里屋,抱出了一本大画册,"看,就是它,当年印的数量就不多,很珍贵呢!

"回忆起这段历史,罗老高兴得像个孩子。小心翼翼翻开这本老人珍藏多年的宝贝,只见褐色的画面上,人、兽、花草,无不呼之欲出,栩栩如生,三十多年了,纸张依然是崭新的,可见主人对它珍爱的程度。

罗老说,上世纪七十年代中期,周总理曾经倡导开展过一阵"文物外交",通过安排中国文物出国展览,向世界展示古老而灿烂的中华文明,进而推动与各国的交流与沟通。1974年,为纪念中日邦交正常化一周年,由王冶秋带队,带了一批珍贵文物赴日展出。

作为代表团成员之一的罗哲文至今记得展览时的盛况和日本观众如痴如狂的模样:"当时很多国家对社会主义中国不了解,甚至传说我们破坏文物。展览粉碎了这种谣言,对树立新中国良好的国际形象是很有帮助的。"

今年是定陵发掘结束50年。众所周知,当初吴晗和郭沫若打给国务院的报告中,提的是发掘明成祖朱棣的长陵,后来为何又变成了定陵呢?罗老笑着说:"这个原因,我最清楚。"

原来,请求发掘长陵的报告经国务院批准之后,1956年,时任文化部文物局局长的郑振铎带着助手先期来到长陵进行了一番考察,这个年轻的"小助手"就是罗哲文。罗老回忆说,当时对长陵进行了初步的钻探,并在宝顶下发现了琉璃瓦。

而郑振铎在对周围环境进行充分考察后认为,根据长陵的规模和建制,发掘工作要采用由上而下挖掘的方式,这与后来定陵发掘中由侧面寻找地宫入口的方式是截然不同的。

但是这样一来,挖掘出的大量土方又无法处置。何况长陵作为十三陵的主陵,规模极其宏大,在不敢确保万无一失的情况下贸然发掘,一旦出现问题,后果不堪设想。最终,专家们决定放弃长陵,改为发掘规模较小,年代也近一些的定陵。

至于定陵发掘的功过得失,向来存在争议。拿这个问题问罗老,他不置可否,只是反复强调一句:"定陵发掘从一开始,我们就说是‘试掘’的。"

说到定陵,乾陵就是个逃不开的话题了。前些日子,关于这座传说中藏宝无数的帝陵要不要发掘的问题,在媒体上被炒得沸沸扬扬。"主挖派"和"主留派"各执一词,而昔日定陵的风光与劫难,也在这场争论中被一次次搬出来作为论据。本来只想问问罗老这个权威人士站在哪一边,老人一听又笑了:"乾陵?我跟它可很有渊源呢。"

罗老说,郭沫若一直有个心愿,想在有生之年亲眼看到乾陵里面究竟有些什么,"郭老是研究武则天的嘛,对于乾陵自然非常感兴趣,那是一种学者的执著。"定陵发掘之后,1973年,郭沫若又一次找到文物局,想请专业人士就发掘乾陵的可行性进行一番论证,再给国务院打一个报告。

用罗老的话说,"当时文物界的老专家们还都没解放呢",于是,王冶秋又一次把这个任务交给了罗哲文。罗哲文不敢怠慢,他收集了大量资料,又跑去请教了还关在"牛棚"里的夏鼐先生,更亲自到乾陵作了实地考察,"到了现场我才发现,民间的传说不假,乾陵地宫确是用铁水浇灌的,所以历代盗墓的就算用炮轰都没能炸开。

"回来之后,罗哲文工工整整起草了一份提议发掘乾陵的报告。

而周总理对这份报告的批示,罗老至今还记得——"郭老,我们不要把好事都做完了,还是留给后人吧"……

如今,三十年前的一段公案被旧事重提,罗老又是什么态度?"国家很早以前就有规定,对帝陵的发掘是禁止的,"老人的语气淡淡的,似乎不认为这个问题有讨论的必要,"站在我们文物局的立场,我当然不能支持发掘乾陵。但是,我真的非常理解那些主张发掘的学者,像郭沫若,像吴晗,我很能理解他们的心情……"

罗哲文小传

罗哲文,著名文物、古建筑专家。1924年生于四川宜宾。1940年考入中国"营造学社",师从梁思成、刘敦桢等从事古建筑研究。1948年中国建筑研究所研究生毕业,1950年由清华大学营建系进入文化部文物局工作。

现任国家文物局建筑专家组组长、高级工程师,中国文物学会名誉会长、专家委员会主任,中国紫禁城学会名誉会长,中国长城学会名誉会长,全国历史文化名城专家委员会副主任,建设部风景园林、风景名胜专家顾问,北京市文物保护协会顾问。第六、七、八届全国政协委员。出版有《长城》、《长城史话》、《中国历代帝王陵墓》、《中国古塔概览》等多部学术著作。

手记

我的长寿秘诀就是——忙!

北三环边上一个老旧的居民区,一幢朴素得甚至有点简陋的六层居民楼——眼前的一切让我有点怀疑,这就是一位"文物泰斗"的家吗?

进得门来又是一愣:触目所及,满眼都是书,铺天盖地,让本就狭小的空间更显得逼仄。很小的时候就听到过罗哲文的名字,想象中,他应该是那种鹤发童颜、仙风道骨的老先生。可面前这位陷在书堆里正打着电话的老爷子,个子不高,微微发胖,样子实在太过普通。

罗老给人最深的印象就是特别爱笑,再加上满面红光,白发又少……若不是面前摆着一盆缠了红丝线的金黄色佛手,谁会相信这是个年过八旬的老人呢?

罗老的精力更是充沛得惊人。采访前一天,老爷子去电视台录了一天的节目,晚上十点才回到家,转天一大早就被请到故宫开了一个长会,下午刚进家门就接受了我的采访,五点半还得再次出门,"接着录电视台的节目"。

短短两小时的采访,不知道被老人家里的电话铃声打断了多少回,有请教的,有谈事的,也有同行打来采访的,短则三五分钟,长则半个小时。最"神奇"的是,方才在电话里谈了十几分钟与我的采访毫不相干的事,挂了电话一转脸,老爷子就能接着刚才的话头继续滔滔不绝地说下去,从来不问"我刚才说到哪了?"八十多岁的老人,思维的敏捷和清晰让我这个足足小了一甲子的年轻人都望尘莫及。

很羡慕地问,您这么大的年纪,每天应对这样的工作量还毫不疲倦,一定有什么养生秘诀吧?老爷子哈哈大笑:"我的‘秘诀’就是忙啊,人脑子是越用越灵的,不让它停下来,它就不出毛病!

"(本报记者 赵耕)