李学勤的劣迹 李学勤:追寻中国古代文明的足迹

于玉蓉:李先生,您好!受胡政平主编委托,首先转达《甘肃社会科学》对您及师母徐维莹女士八十华诞的衷心祝愿,祝二老身体康健,平安顺遂;祝您工作愉快,永葆学术活力!李学勤:非常感谢!

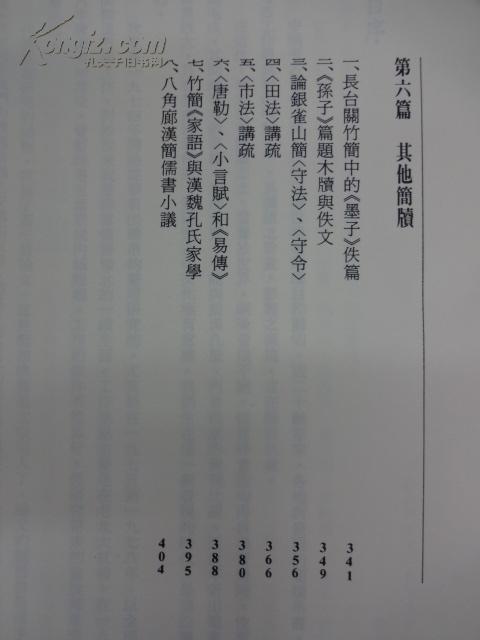

于玉蓉:20世纪80年代,您提出"文化圈"的概念,强调了区域研究对于考古学、思想史以及学术史的必要性。到目前为止,已陆续发表了《丰富多彩的吴文化》(1990年)、《楚青铜器与楚文化》(1991年)、《夏商周与山东》(2002年)、《越文化在中国文明史中的地位以及对东亚历史文化的影响》(2004年)、《赵文化的兴起及其历史意义》(2005年)、《中华文明起源与山西》(2009年)等多篇区域文化研究的文章。

那么甘肃在中华文明发源及发展过程中占据什么样的位置呢?

李学勤:甘肃当然是占据了重要的位置。我本人多次踏访甘肃,感受到其厚重的历史底蕴和文化沉淀,前年我还去兰州参加了"甘肃省第二届简牍学国际学术研讨会",还在朱圄山照了相片留念。

"文化圈"这个概念实际上是在前辈的基础上提出来的。比如说苏秉琦先生提出"考古学文化区系类型理论",认为在中国这样一个相对独立的古文化大区内,进一步分为了六个文化区。"文化圈"基本的、核心的观念就是中国的历史文化自古以来就是由多民族、多地区共同缔造的,也就是费孝通先生说的"中华民族多元一体格局"。

需要注意的是,这里的多元不是单纯的多样化,而是一体的多样化,中华文明是一个有机的整体。也就是说,中国历史文化虽然是繁复多彩的,但究竟是一个文化,而不是多个互不关联的文化。不同文化圈之间是相互影响,相互融合的。

很有意思的一个现象是,无论是新石器时代、青铜时代还是到后来的历史时期,甘肃都是处在不同文化圈之间,即在西北文化圈和中原文化圈之间。在近代以前,都是这个倾向,可以说自古皆然。如果打开一张中国地图,会看到兰州仿佛就置于地图的中心,甘肃的地理位置可以说是举足轻重的。

于玉蓉:在为《遥望星宿:甘肃考古文化丛书》(2004年)撰写的总序中,您指出"中国历史文化早期的一系列核心疑问和谜团,恐怕都不得不求解于甘肃"。

李学勤:考古开掘的成果也证明事实确实如此。在《遥望星宿:甘肃考古文化丛书》总序中我提到,甘肃在中国考古学和考古学史上具有特殊重要的地位。1900年以后,甘肃即有敦煌藏经洞写本和敦煌附近简牍等重大发现,成为考古工作的先声。

王国维先生1925年发表的演讲《最近二三十年中国新发现之学问》中提到四大发现---上述简牍、写本就居其二。现今已形成独立学科,盛行于国内外的简牍学(或简帛学)、敦煌学,其源起俱不能离开甘肃。

除了简牍与写本书卷之外,20世纪70年代以来,秦安大地湾的发掘,展示了甘肃东部存在的仰韶文化所具有的地方特点,其中有相当丰富的彩陶,为探索中国彩陶的起源提供了新的线索。甘肃东乡族自治县林家遗址1975年出土的铜刀,年代是公元前三千年左右,要寻求中国青铜器的起源,甘肃也是具有关键意义的区域。

于玉蓉:您发表于《光明日报》的《清华简关于秦人始源的重要发现》(2011年)中写道:"(清华简)《系年》有许多可以补充或者修正传世史籍的地方,有时确应称为填补历史的空白,关于秦人始源的记载,就是其中之一。"这篇文章里提到了甘肃是西周初秦人最早居住的地方,甘谷县西南(今礼县西北)可能是早期秦文化的发源地。

李学勤:对,甘肃礼县等一系列考古工作也证实了《系年》的记载是合理的。殷商居于东方,所以在甲骨文中经常看到西方的"羌",东、西方形成的是一种对峙。但周人不同,无论是传世文献或是金文中,很少谈西北,因为他们背靠西北,本身就是从西北出来的。

所以周人总是面向东南扩张。它一旦摆脱了"背靠西北"这个传统,就灭亡了。周幽王立褒姒为后,废正后申侯之女及太子宜臼,宜臼逃奔母家西申,最终申侯联合缯国与犬戎进攻幽王,西周覆亡。这里的西申就在甘肃。所以说,甘肃对于考古和古史研究来讲,都是非常重要的。

于玉蓉:确实是这样,如果要深入研究中华文明的发源、形成与发展,无论如何离不开甘肃。我在中国社会科学院研究生院攻读博士学位时,您曾到学校里做过演讲,受到师生们的热烈欢迎;随后我接受新华社《瞭望》新闻周刊的约稿,对您做了深入的采访,以人物专访的形式勾勒了您的治学轨迹,描述了您从孩童时期养成的博闻、勤学、笃志的习惯,如何对其后学术道路产生重要影响(《李学勤的人生路标》,见《瞭望》新闻周刊2011年第38期)。

为符合《甘肃社会科学》"学术访谈"栏目的要求,我们今天的访谈从您踏上学术之路开始,围绕您各个阶段的治学心得和学术成果展开。

李学勤:好的。

一、甫踏学术路

于玉蓉:清华大学历史系刘国忠教授在《李学勤先生的中国古代文明研究》(2005年)中写道:"李学勤先生最早走上学术道路是在甲骨学研究的方面。"这样算来,您17岁踏上了学术道路,迄今已经63年了。

李学勤:上次采访已经和你说过,我是在1950年前后开始自学甲骨文的,那时还是一个高中生。我从小就喜欢探索符号之谜,越是搞不懂越令我着迷。我对甲骨文的兴趣从很早就开始了。我高小有个同学,我还记得他叫常定一,孟子说"定于一"嘛。他的父亲在中学当老师,他说最难的符号就是甲骨文。我得知后就开始留心甲骨文了,一看果然是复杂难懂,这就激起了我的求知兴趣。

于玉蓉:2013年6月17日清华大学召开了"出土文献与中国古代文明国际学术研讨会",汇集了该领域海内外优秀学者百余名,大家利用此次国际会议的契机,自发地增加了"纪念李学勤先生八十华诞"这一议题,来庆祝您六十多年来探索中国古代文明所作出的卓越贡献。在晚宴上,您说自己的求学经历"不足为训"。为什么这么说呢?

李学勤:我高中时读了金岳霖先生的《逻辑》觉得非常有意思,所以1951年就慕名考取清华大学哲学系。1952年全国院系调整,清华哲学系归到北大,我则去了中国科学院考古研究所参与缀合甲骨,没去北大报到。所以说我大学只读了一年就结业了。

这对于年轻学子而言当然是"不足为训"的。并且我对于甲骨文的学习没有师承,基本上就是自己摸索。刚开始学习时,我经常骑自行车到位于文津街的北京图书馆借阅《安阳发掘报告》《中国考古学报》等书刊。在金石部曾毅公先生的帮助下,我不但能看已经编目的书,还看到特别收藏的书籍、拓本。总之,我尽量地搜集各种与甲骨文有关的资料来研习,也就是在这段时期完成了入门后最初的积累。

可是那个时候能找到的资料还是太少了。1928年秋,位于河南省安阳市小屯村的殷墟开始发掘,一直到1937年抗战爆发被迫停止,前后共有15次,前9次和第13、14、15次都有甲骨文出土,数量是很可观的,可是研究者们当时可以看到的甲骨却非常有限,因为绝大部分都没有发表。

只有第一次发掘的甲骨经董作宾先生的整理写成《新获卜辞写本》发表在《安阳发掘报告》上。抗战胜利以后,历史语言所开始着手整理发掘所得甲骨。1948年,《殷虚文字甲编》(下文简称《甲编》)出版,收录的是前9次开掘出土的甲骨。

《殷虚文字乙编》(下文简称《乙编》)分为上、中、下三辑,1949年,上辑和中辑出版了,下辑尚未来得及印刷,历史语言所就迁到台湾去了。

1950年,中国科学院成立,《乙编》就在内部卖,没有公开卖。那个时候,我学习甲骨文兴趣渐浓,就托人买了《乙编》的上辑和中辑,花了50万人民币(相当于今天50元)。我家当时经济并不宽裕,这笔钱可不是小数目,可是父亲还是让我买了。现在好像流行"虎爸""虎妈",而我父亲从来没有说一定要我怎么样,可是我如果喜欢做什么,他会全力支持我,这就是他的教育方针。

于玉蓉:您就这样自学成才地走上了甲骨学研究之路,并因此和中国科学院结缘了。

李学勤:我能进入中国科学院历史研究所确实和甲骨文有关。我买到《乙编》上、中辑之后,就开始自己尝试缀合。当时董作宾先生为《乙编》所做的"序"引起了学界关于"文武丁卜辞"的争论,我就想通过自己的整理把问题搞清楚。

与此同时,上海博物馆的郭若愚先生将其对《甲编》《乙编》的拼合书稿交给时任中国科学院院长郭沫若先生,郭先生就把书稿转交给了考古所所长郑振铎先生,郑先生又把书稿交给了陈梦家先生。我和曾毅公先生就被找来对书稿进行校订。到1953年底我们完成了这项工作,1955年,《殷虚文字缀合》出版了。校订时没能看到《乙编》的下辑,更没有看到《殷虚文字丙编》,它们是后来在台湾出版的。

1954年春,我就到中国科学院刚刚筹建起来的历史研究所上班了,那时只有20岁。刚入所的时候,因为还没有正式的研究工作,我就在图书馆、资料室,自己看点书,也帮着图书馆买书。1954年夏,所里才有第一批研究实习员来,不是"实习研究员",而是"研究实习员",相当于助教,都是本科毕业来的,因为那个时候还没有研究生制度。

当时历史研究所分三个所:一所是上古史,郭沫若先生任所长,尹达先生任副所长。二所是中古史,原先想请陈寅恪先生、后是陈垣先生任所长,侯外庐先生任副所长。三所是近代史,范文澜先生任所长。我就在二所,给侯外庐先生当助手。

于玉蓉:您虽然大一结业、没有继续本科教育,但是在历史所跟随侯外庐先生做学问,受到了系统而严格的学术训练,对年轻学者来说是一个很高的起点。进入历史所之后一直到文化大革命之前,您的工作情况是怎样的呢?

李学勤:我刚开始就是帮助侯外庐先生校对、再版他以前出版过的书。第一本是《中国古代社会史论》,这本书是把他早先《中国古代社会史》和《苏联史学界诸论争解答》两本书合在一起的,这是侯先生最代表性的著作之一。第二个工作就是帮助他整理、再版过去已经出版过的《中国思想通史》,这本书是侯先生和其他马克思主义史学家合著的,署名的还有赵纪彬先生、杜国庠先生、郑汉生先生。

原来已经出的有第一卷(先秦)、第二卷(秦汉)、第三卷(魏晋南北朝)和第五卷(清)。也就是说中间没有唐宋元明,第四卷是新写的,到1960年才完成,署名又增加了几位先生。

于玉蓉:侯外庐先生在其自传《韧的追求》(1985)中专门有一节提到了"诸青"的贡献。"《中国思想通史》第四卷署名执笔者之一'诸青',是五位青年学者的集体名字。他们是张岂之、李学勤、杨超、林英和何兆武。这五位同志都是1953年我到历史二所后逐渐增补的研究人员。

进所时,他们有理想,文史功底比较厚,三、四年间,表现出异常勤奋、学风朴实的共同特点,并各有所长。岂之哲学基础扎实,归纳力强;学勤博闻强记,熟悉典籍;杨超理论素养突出;林英思想敏锐,有一定深度;兆武兼通世界近现代史,博识中外群籍。""诸青"各有所长,您们都是怎么聚集到历史所的呢?

![>李约瑟全名 [中国缘·十大国际友人评选]李约瑟:让中国古代科技扬名世界的人](https://pic.bilezu.com/upload/d/73/d73e23c9f21c443aa95055b363a945fa_thumb.jpg)