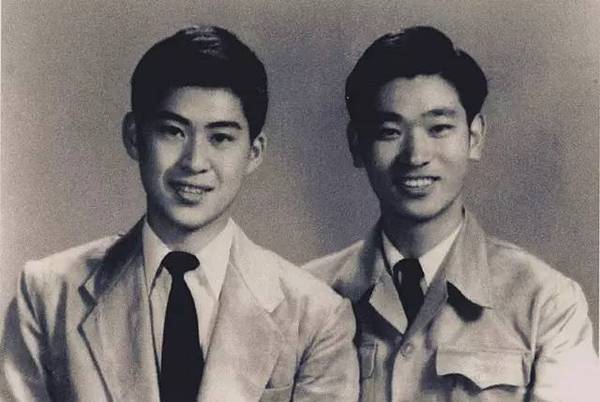

白先勇与王国祥 白先勇追怀同性恋人王国祥:树犹如此

鉴于第一次王国祥的病是中西医合治医好的,这一次我们当然也就依照旧法。国祥把二十多年前奚复一大夫的那张药方找了出来,并托台北亲友拿去给奚大夫鉴定,奚大夫更动了几样药,并加重分量:黄芪、生熟地、党参、当归、首乌等都是一些补血调气的草药,方子中也保留了犀牛角。

幸亏洛杉矶的蒙特利公园市的中药行这些药都买得到。有一家依旧还叫“德成行”的老字号,是香港人开的,货色齐全,价钱公道。那几年,我替国祥去捡药,进进出出,“德成行”的老板伙计也都熟了。

因为犀牛属于受保护的稀有动物,在美国犀牛角是禁卖的。开始“德成行”的伙计还不肯拿出来,我们恳求了半天,才从一只上锁的小铁匣中取出一块犀牛角来磨成粉卖给我们。但经过二十多年,国祥的病况已大不同,而且人又不在台湾,没能让大夫把脉,药方的改动,自然无从掌握。

这一次,服中药并无速效。但三年中,国祥并未停用过草药,因为西医也并没有特效治疗方法,还是跟从前一样,使用各种激素。我们跟医生曾讨论过骨髓移植的可能,但医生认为,五十岁以上的病人,骨髓移植风险太大,而且寻找血型完全相符的骨髓赠者,难如海底捞针。

那三年,王国祥全靠输血维持生命,有时一个月得输两次。我们的心情也就跟着他血红素的数字上下而阴晴不定。如果他的血红素维持在9以上,我们就稍宽心,但是一旦降到6,就得准备,那个周末,又要进医院去输血了。王国祥的保险属于凯撒公司(KaiserPermanente),是美国最大的医疗系统之一。

凯撒在洛杉矶城中心的总部是一连串延绵数条街的庞然大物,那间医院如同一座迷宫,进去后,转几个弯,就不知身在何方了。我进出那家医院不下四五十次,但常常闯进完全陌生地带,跑到放射科、耳鼻喉科去。因为医院每栋建筑的外表都一模一样,一整排的玻璃门窗在反映着冷冷的青光。那是一座卡夫卡式超现代建筑物,进到里面,好像误入外星。

因为输血可能有反应,所以大多数时间王国祥去医院,都是由我开车接送。幸好每次输血时间定在周末星期六,我可以在星期五课后开车下洛杉矶国祥住处,第二天清晨送他去。输血早上八点钟开始,五百CC输完要到下午四、五点钟了,因此早上六点多就要离开家。

洛杉矶大得可怕,随便到哪里,高速公路上开一个钟头车是很平常的事,尤其在早上上班时间,10号公路塞车是有名的。住在洛杉矶的人,生命大部分都耗在那八爪鱼似的公路网上。由于早起,我陪着王国祥输血时,耐不住要打个盹,但无论睡去多久,一张开眼,看见的总是架子上悬挂着的那一袋血浆,殷红的液体,一滴一滴,顺着塑料管往下流,注入国祥臂弯的静脉里去。

那点点血浆,像时间漏斗的水滴,无穷无尽,永远滴不完似的。

但是王国祥躺在床上却安安静静的接受那八个小时生命浆液的灌注。他两只手臂弯上的静脉都因针头插入过分频繁而经常乌青红肿,但他从来也没有过半句怨言。王国祥承受痛苦的耐力惊人,当他喊痛的时候,那必然是痛苦已经不是一般人所能负荷的了。

我很少看到像王国祥那般能隐忍的病人,他这种斯多葛(Stoic)式的精神是由于他超强的自尊心,不愿别人看到他病中的狼狈。而且他跟我都了解到这是一场艰巨无比的奋斗,需要我们两个人所有的信心、理性,以及意志力来支撑。我们绝对不能向病魔示弱,露出胆怯,我们在一起的时候,似乎一直在互相告诫:要挺住,松懈不得。

事实上,只要王国祥的身体状况许可,我们也尽量设法苦中作乐。国祥输完血后,精神体力马上便恢复了许多,脸上又浮现了红光,虽然明知这只是人为的暂时安康,我们也要趁这一刻享受一下正常生活。开车回家经过蒙特利公园时我们便会到平日喜爱的饭馆去大吃一餐,大概在医院里磨了一天,要补偿起来,胃口特别好。

我们常去“北海鱼”,因为这家广东馆港味十足,一道“避风塘炒蟹”非常地道。吃了饭便去租录影带回去看,我一生中从来没看过那么多大陆港台的“连续剧”,几十集的《红楼梦》、《满清十三皇》、《严凤英》,随着那些东拉西扯的故事,一个晚上很容易打发过去。

当然王国祥也很关心世界大势,那一阵子,“苏维埃社会主义联邦共和国”土崩瓦解,我们天天看电视,看到德国人爬到东柏林墙上喝香槟庆祝,王国祥跟我都拍手喝起彩来,那一刻,“再生不良性贫血”真的给忘得精光。