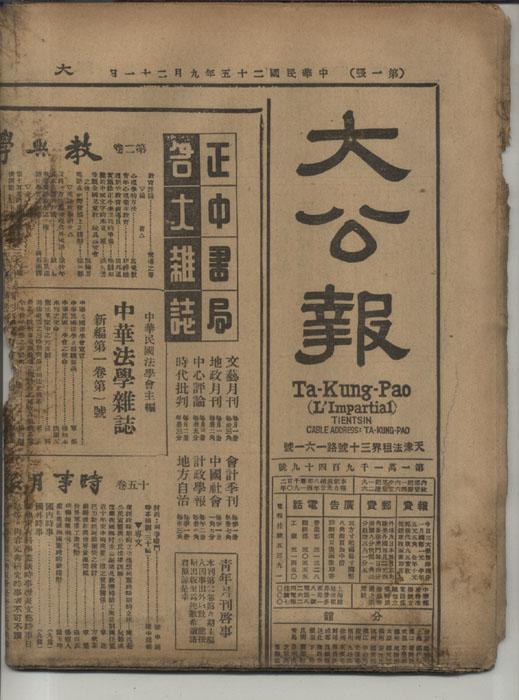

张季鸾小骂大帮忙 质疑新记《大公报》的“小骂大帮忙”

在中国近现代报刊史上,”小骂大帮忙“的评价一直与1926年续刊于天津的”新记“《大公报》紧密相连。据吴廷俊研究,大概从上世纪40年代后期开始,”小骂大帮忙“便与《大公报》连在了一起,”小骂大帮忙“成了新记《大公报》的代名词。

(吴廷俊,1994:29)以后众口相传,许多论及《大公报》的文章、书籍中都提到或引用”小骂大帮忙“作为对《大公报》的评价,[2]似乎已成定论。但是,随着时间的推移,随着历史事实和真相的逐渐披露,研究者有理由对这一”定论“提出质疑和重新审视,比如在吴廷俊的研究中,作者肯定《大公报》对蒋介石国民党政府的确是”小骂大帮忙“,从政治上看,《大公报》的”小骂大帮忙“是反动的,但是,”小骂大帮忙“又是合法的民间报纸为本阶级长远利益服务的一种较为有效的做法。

(吴廷俊,1994:30~31)王芸生的儿子王芝琛则认为”小骂大帮忙“之名加于《大公报》不符实际,《大公报》是一张民间报纸,并无党派属性,不可能对国民党”小骂大帮忙“,而以”阶级斗争为纲“,是使《大公报》长期摆脱不掉”小骂大帮忙“之名的根源。(王芝琛,1999)

那么,究竟”小骂大帮忙“与新记《大公报》是何种关系?”小骂大帮忙“是否是对于《大公报》的恰当评价?本文将对这些问题展开梳理和探讨。

一、”小骂大帮忙“的由来、流传及含义

关于”小骂大帮忙“的说法最早始于何时,吴廷俊介绍说,”历来新闻史家都说,‘小骂大帮忙’这一说法出自南洋某家华侨报纸,然而至今没有拿出明确证据“(吴廷俊,1994:365);王芝琛认为是”起于九一八事变之后“(王芝琛,1999);作家邵燕祥则说”对于《大公报》的立场,有一个至少流传了半个多世纪的说法,叫做‘小骂大帮忙’……这个说法不知其来何自,但我猜是来自当时的革命阵营,因为我是在1948年听中共地下党的同志这样评价的,人很年轻,显然也是从自认为可信赖者那里听来的“(邵燕祥,1999)。

年代久远,世事复杂,看来一时难以辨清,但邵的回忆恰恰点出了极重要的一点:即对《大公报》”小骂大帮忙“的评价即使不是源自、也是被中共接受并在其阵营内广泛流传过的。

能够证明这一点的还有如下事实:

1945年11月,正值内战烽火愈演愈烈之时,20日《大公报》发表《质中共》社评,主张共产党”应该循政争之路堂堂前进,不可在兵争之场滚滚盘旋“,重庆《新华日报》第二天即发表《与大公报论国是》的社论,除对”政争“、”兵争“进行严厉的批驳外,对《大公报》”小骂大帮忙“之名作了进一步解释:”在若干次要问题上批评当局,因而建筑了自己地位的大公报,在一切首要问题上却不能不拥护当局。

这正是大公报的基本立场“(重庆《新华日报》,1945年11月21日;张之华主编《中国新闻事业史文逊:299)。明确指出”小骂大帮忙“是《大公报》的基本立场。

1949年1月23日,在天津解放之后,中共中央给天津市委关于处理民营报纸的电报中称,《大公报》”过去对蒋一贯‘小骂大帮忙’,如不改组,不能出版“(《文件汇编》上册:270)。

把”小骂大帮忙“之名加于《大公报》解释最为详细的是1949年2月27日由原天津《大公报》改名的《进步日报》创刊号上发表的《进步日报职工同人宣言》(代发刊词)。在谈到《大公报》主持人”善于在所谓的‘社论’宣传上运用狡诈手段“时,写道:

他们懂得如果完全正面为罪恶昭著的反动统治者说话,是徒劳无功的,因此,他们总是竭力装成”在野派“的口气来说出官家要说而不便直说的话……小骂大捧是大公报的得意手法。它所骂的是无关痛痒的枝节问题和二、三等的法西斯小罗罗,它所捧的是反动统治者的基本政策和统据国家地位的法西斯匪首,即所谓”国家中心“。

长期处于言论不自由的情况下的读者,看了大公报的小骂,觉得很舒服,无形中却受了它的”大捧“的麻痹。大公报以”小骂“作为欺骗读者的资本,也以”小骂“来向他们的主人要索更多的代价。

……因此,大公报在蒋介石御用宣传机关中,取得特殊优异的地位,成为反动政权一日不可缺少的帮手。(天津《进步日报》,1949年2月27日)

这篇由张琴南、杨刚、徐盈、高集、彭子冈、赵恩源、李光诒等原《大公报》同人共同签名的发刊词,实际上是中共部署揭露《大公报》”拥蒋反共“的政治立场和”小骂大捧“手法的重要步骤,以《大公报》社职工同仁名义发表,是中共高层1948年底就决定了的。

(吴廷俊:404)它写作于新旧时代交替的剧烈变动时刻,许多评价和措辞未必真能代表执笔和签名者的想法,[3]但影响委实巨大,日后关于《大公报》的许多批判性的”定论“包括对于”小骂大帮忙“的解释皆源自这里。

1958年毛泽东接见吴冷西纵论《大公报》时,说”人们把《大公报》对国民党的作用叫做‘小骂大帮忙’,一点也不错。“又说”他(指《大公报》总编辑张季鸾——作者注)办报素以客观、公正自夸,平常确也对国民党腐败加以揭露批评,但每到紧要关头,如皖南事变发生后,他就帮蒋介石骂周恩来了。

王芸生后来接他的班,在国民党发动内战前后,也是这样给蒋介石帮忙的。“(转引自吴冷西,1988)作为中共最主要领导人的毛泽东不仅肯定了以”小骂大帮忙“作为对《大公报》的评价,而且给出了解释和例证。

由此一脉相承,”小骂大帮忙“的含义应该是清楚的,且可分为两层:即中共认为,(1)新记《大公报》虽然对国民党也有所批评,但批评的都是次要人物、次要事件和次要问题;在紧要问题上则是支持国民党蒋介石的;(2)《大公报》的根本立场是维护国民党蒋介石的统治,因而它以”小骂“的手法,达到”大帮忙“的目的。

建国后,随着中共执政地位的确立,”小骂大帮忙“作为对新记《大公报》的评价逐渐流传开来,对《大公报》在中国大陆的历史形象产生了巨大的影响,恰如王芝琛所言,”这顶‘帽子’犹如‘紧箍咒’一般,牢牢地扣死在《大公报》头上“(王芝琛,1999)。

除中共对《大公报》评判的一条线外,还有《大公报》自身这条线。[4]建国后,原《大公报》主要负责人屡经政治运动磨难,在种种材料中不断”自我讨伐“《大公报》的”小骂大帮忙“,典型如1962年王芸生和曹谷冰合著发表在《文史资料选辑》上的《1926至1949的旧大公报》,就几次”承认“对国民党蒋介石”小骂大帮忙“,只是这些文章大多产生于非常时期,且极少具体的阐释,因而参考性不高。

值得注意的倒是1943年10月1日《大公报》重庆版的社评《今后的中国新闻界》。正是在这篇社评中,《大公报》自己有一段关于”小骂大帮忙“的表述:

为了国家利益着想,有人谓报纸对于政府,应该是小批评,大帮忙。假使批评为难,则帮忙时也就乏力。因为在那种情况下,一般民众以为反正报纸都是政府的应声虫,不会有真知灼见,而国际读者也以为你们的报纸没有独立精神,而不重视,到那时报纸虽欲对政府帮忙,而也没有力量了。

本此见解,我们以为政府应该放宽新闻检查的尺度,使报纸渐有活气,一可培植舆论的力量,并可给报界以产生人才的生机。(《大公报》重庆版,1943年10月1日)

这篇社评发表于中国新闻学会第二届年会在重庆召开之机,针对的是当时现实——新闻检查条例愈来愈苛,各报只能采用清一色”中央社“、”新闻检查处“稿件,报界不能发挥自己的主观能动性,不能尽到自己对国家、对民族的言论责任。

就《大公报》自身而言,1943年2月2日发表社评《看中原,念重庆!》遭停刊三天、1942年发起的”爱、恨、悔“运动到1943年5月遭禁,接连打击之后,《大公报》越来越感到”批评为难“,难以尽其自身认为重要的”言论责任“。于是《大公报》说了上面这段话,即要求政府放宽新闻检查,给报纸留下批评的空间,以增强报纸的信誉,报纸对政府的”帮忙“也才能达到效果。

尚无证据表明中共对《大公报》”小骂大帮忙“的评价源自这里,也无法就此认为”小骂大帮忙“之名加于《大公报》天经地义,因为纸上表述是一回事,实际表现很可能是另外一回事。不过,在考量”小骂大帮忙“问题时,这篇社评无疑是重要的文献。