吴月琴王淦昌 浙大与王淦昌的湄潭岁月

那是一抹依偎着苦涩的芳醇,缠绵在历史的舌尖,再也不能拭去。

我说的是岁月——是1940年初至1946年秋,浙江大学为躲避抗战烽火,西迁遵义、湄潭办学的七个春秋;是中国核物理学家、两弹一星元勋、九三学社中央名誉主席、中科院院士王淦昌青年时期在湄水之滨“求是”的那两千多个日夜。

日寇入侵,烽火连天。华东、华南大地已放不下一张平稳的书桌——浙大一迁浙西,二迁赣南,三迁桂北,颠沛流亡中幸有黔北小城的热情接纳,才延续了浙大116年历史,培育了五十名院士,成就了今日的四大名校之一。

偏远封闭的湄潭,也为王淦昌提供了安心教学和思考的空间。在那里,他取得享誉世界的科研成果,在国内外学术刊物上发表了九篇具有重大影响的论文,其中就有他早期最著名的学术成果《关于探测中微子的建议》。

湄潭数年成为王淦昌后来十分怀念的岁月,他在写给“浙江大学西迁历史陈列馆”成立典礼的贺信中深情回忆:“四十年代大部分时间都是在湄潭度过的,那时我刚到而立之年,是人生最有活力的时光。加之湄潭山清水秀,风景宜人,我的创造力比较突出,思想特别活跃,在国内外物理杂志上发表了近十篇论文,比其他任何时候都多。就我个人来讲,是个奇迹”。

是湄江粼粼柔波的抚慰,启迪了王淦昌的思绪,还是茶乡烹煮的佳茗润泽了他的灵感?“多点子教授”的美称就是当年浙大师生们对他格外活跃的思想以及丰富想象力的赞美。

如今,我慕名而来,已是七十余年后的清明时节。茶乡依然盛情,正是美景如画:湄水清波挽两岸垂柳,笼雾含烟;茶园碧浪承杏花新雨,远山叠翠。鲜嫩的节气里小城宛如十七八岁的巧手茶姑,清新恬淡,明眸善睐,顾盼间挥洒着醉人的雅韵茶香。

我寻访先贤故情旧事,求取大师遗下的学人精神、君子风骨,“求是”真髓。哪怕仅仅拾取一支半截、一星半点,与我也是幸运、也会受用无穷。

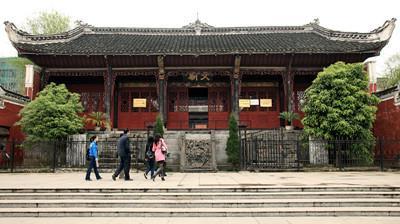

当年的文庙,如今的 “浙大西迁历史陈列馆”,刚刚维修一新。虽然簇新的外观尽失其四百年妆容风华,但馆内的历史照片、资料文物还是令我心弦铿然有声:我无法想象,那由上千师生员工、两千多箱图书仪器、若干教学与生活用品组成的流亡之师,是克服了怎样的艰难险阻,辗转南方六省,才分期分批地来到黔北山区。我能够想象的是,这一支被后人称为“西征的文军”,其开拔处是东部的著名茶城杭州,驻足处是西部的著名茶乡湄潭。前者是“人间天堂”的三吴都会,后者是有“小江南”之称的黔北县城。许是一个元气淋漓的“茶”字相邀,才汗湿了五千里路云月,润泽了七个难忘的湄城春秋。

到底是浙大有缘,还是湄潭有幸?

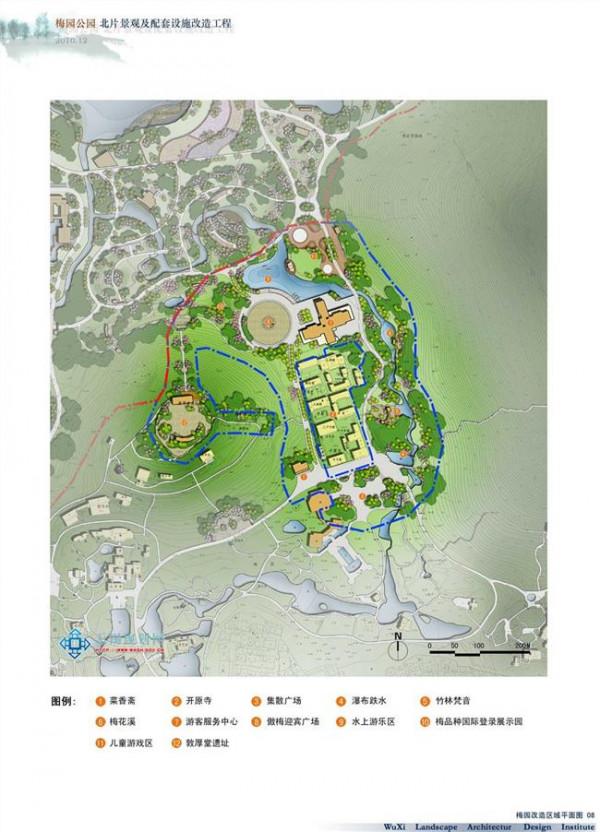

据史料记载,1941年夏,王淦昌一家随浙大理学院、农学院、师范学院的理科系迁往湄潭。热情的湄潭人主动把文庙、财神庙、双修寺、禹王宫、梵天宫和贺家、周家祠堂以及270间房屋租借给浙大师生使用,还在城外辟地200余亩作为浙大农场,并建起了子弟小学,将原有的湄潭中学扩建为浙大附中。物理系的实验楼就盖在西门外湄江对岸的双修寺里。

湄潭的教学条件可谓是浙大迁校以来最好的一处了。当时理、农学院各系的主任都是年富力强的科学家,也都有不少像王淦昌那样视野开阔的青年教授,教师和高年级学生都发奋工作和学习,寒暑假也不休息,因此研究成果层出不穷。

踏进文庙大成殿,尚未完成的布展陈列使得四壁显得有些空寂。环顾左右,遥想当年,群贤毕集。70年前那场盛会,师生们答疑激辩之声似乎仍朗朗悦耳,一群衣衫虽简朴、神采却飞扬的教授宣读论文、探讨前沿科学之情形似乎扔历历在目。

有史为证:1944年第十二届中国物理学会贵州分会年会与中国科学社年会就在大成殿联合举行。此次年会盛况空前,浙大理、农学院各系都有参加,共收到论文80余篇,宣读30余篇。其中生物系谈家祯教授对亚洲瓢虫染色体和罗宗洛教授及其学生对微量元素、秋水仙素与植物的影响等的研究,还有束星北教授的《加速系统的相对论转换公式》和王淦昌的《中子的放射性》等论文都是当时的科学前沿问题。

会议充分体现科学和民主,由作者宣读论文,师生自由提问,现场答辩。

毕丹耀教授在讲演《生物物理学的近来进展》时,就引起王淦昌等热烈讨论了近三个小时才结束。对此,前来考察和进行学术交流的著名英国科学家李约瑟博士惊叹不已,认为在极为艰苦的战争环境下,位于穷乡僻壤的湄潭不仅学术氛围如此浓厚,甚至还做着和世界科学前沿齐驱并驾的工作实为难得。

他在演讲中由衷盛赞浙大是“东方的剑桥”。次年,又在英国《自然周刊》发表文章,称浙大是“中国最好的四大学之一”,“湄潭是浙大科学活动的中心。

在那里不仅有世界第一流的气象学家和地理学家竺可桢教授,有世界第一流的数学家陈建功、苏步青教授,还有世界第一流的原子能物理学家王淦昌、卢鹤绂教授。他们是中国科学事业的希望。”

小城湄潭也因浙大师生的到来,风气渐开,变成了一座大学城。王淦昌一家7口就租住在南门外两间临街的店面房,虽拥挤也勉强安顿下来。那时的王淦昌体弱多病,身患肺结核,为了给他补充营养,夫人吴月琴就喂养了母鸡和一只奶羊,由孩子们轮流割草喂养。王淦昌看到双修寺所在山上的草比较多,为了减轻妻子的劳动,每次去那里查资料做实验时就顺便带羊去放牧。70年前的小城街头,时常会看见一位牵羊的教授独自走过老街,穿过集市和人群。熙熙攘攘的闹市红尘中,他一袭旧裳,清影默默,沉浸在自己的微观世界里,头脑中思考的是世界物理学界最前沿的中微子问题。

中微子是当时最具挑战性的物理学界难题,被称为宇宙隐身人,那时谁也没有见到过中微子,人们甚至说中微子是永远测不到的,捕捉中微子更是不可能完成的任务。然而王淦昌却在没有电、没有试验仪器,仅仅依靠纸和笔在脑子里设计推演的情况下,穿过桐油灯微弱的光亮,窥见到中微子那稍纵即逝的身影。1941年10月他将学术论文《关于探测中微子的建议》寄到美国《物理学报》,不到几个月,美国学者阿伦教授按照他的建议做了Be7的K电子实验,获得巨大成功,被国际物理学界称为1942年最重要的成就之一,实验也被命名为“王淦昌·阿伦实验”。后来美国科学家奥本·海默教授,根据这个成功的实验制造出了美国第一颗原子弹。

王淦昌始终以极大的兴趣注视着科学前沿的发展。在寻找新粒子的研究过程中,由于没有加速器,连交流电也没有,只能通过对宇宙线进行观测。1943年,他提出了《关于宇宙线粒子的一种新实验方法》,建议用一种胶质块,通过化学反应来记录粒子径迹。他的建议同后来英国物理学家鲍威尔的工作十分相似,鲍威尔发展了乳胶技术,并用此法发现了π 介子,因而获得了1950年度的诺贝尔奖。

物质条件的匮乏和局限,使王淦昌的科学研究深藏着遗憾,但却丝毫不能阻挡他追求科学的信心和信念。“多点子教授”总是想尽办法在恶劣的物质条件下,保持教学不缀、实验不荒,科研不废。理化实验缺乏酒精、烧杯,那就以木炭、茶杯替代;没有高真空系统循环水流,那就设法将水桶放在高高的木凳上,利用落差提供水流;没有电源,废旧汽车的发动机可以利用、、、、、、上个世纪40年代初,他经过反复试验制成的磷光硫化锌还为国家填补了一项空白。1945年—1946年,王淦昌指导忻贤杰进行磷光体机械效应的研究,没有激励光源,就用太阳光作激励光源,他们冒着烈日,在棉被掩捂下进行实验,并于1947年联名发表了《用机械方法产生磷光》的论文。

王淦昌的“多点子”,不仅体现在科研、实验上,还常常表现在教学中。他的课条理清晰,引人入胜,学生反映听课像听故事一样精彩,极容易懂也便于记忆。他辅导学生课业时循循善诱,注重培养学生对科研的兴趣和爱好。在他的启发教育下,学生们感到每天都有新的体会,一步一步地走进了核物理世界,学习的热情越来越高,对物理的兴趣越来越浓。

课堂上,王淦昌经常插入提问或以讨论的形式来提高同学们的学习兴趣,并从提问中发现问题、纠正思路。

他对学生的疑问,总是和颜悦色的回答,所以学生敢于提问,听得有味,学习效果显著。当年他指导过的学生不仅有物理专业,还有化学、数学等其他专业,有许多后来都成为大家,如叶笃正院士、程开甲院士等,甚至还有诺奖得主如李政道博士。

多年后他们对当年师从王淦昌的那段学习经历仍记忆犹新。李政道在祝贺王淦昌八十岁寿辰时写道:“这种早期的接触给了我深刻的印象,直到现在我还能记得我们曾有过的讨论,以及他们使我激起的对物理的热情。”

在湄潭,王淦昌是系里教课任务最重的一位老师,由于师资力量紧缺,他除了教热学和近代物理外,还应胡刚复院长的请求为化学系三年级学生开设了物理化学课,学生们听说王老师授课高兴地奔走相告。化工系二年级的学生当年也在湄潭,他们也硬挤进来听王老师的课,教室容纳不下,学生们就站在窗外听,后来担任华东化工学院院长的朱正华,当年就是站在教室外听完物理化学课程的。受王淦昌讲授物理化学课的影响,还有不少化学系的同学如杨浩芳、蒋泰龙、朱秀昌、丁儆等都选择了物理系课程。

浙大物理系在王淦昌等老师们的努力下,办得有声有色,硕果累累,从1942年—1945年,仅在中国物理学会年会上宣读的论文就有50多篇。1946年,国民党政府教育部在全国九大城市举行公费留学生公开考试,物理学科取六名,天文学科取两名,考试结果,浙大物理系的助教和应届毕业生录取三名,教育质量之高可见一斑。

这期间,浙大其他教授和专业研究也有不菲的成绩,如苏步青的微分几何研究就取得了突破性进展,人称“东方第一几何学家”,他所创立的几何学派,与当时美国、意大利学派形成鼎足之势;谈家祯不仅发表了多篇生物遗传学方面的论文,还在旧祠堂里带出了两个学有所成的研究生。此外,像贝时璋、束星北、陈建功、卢鹤绂、胡刚复、罗宗洛、钱宝琮、王季梁、江希明等教授,在各自领域内的研究也都达到了很高水平。即便是校务缠身的竺可桢校长也在1944年完成了他的传世之作《二十八宿起源之时代与地点》。为国际天文学界争论不休的问题表示了自己的真知灼见——二十八宿起源于中国。据统计,40年代在湄潭任教的30余位浙大教授中,留学欧美及日本,获得过博士、硕士学位的就有23位,发表论文数以百计。除理论研究外,农学院在兴建农林茶场、规划设计湄潭新八景、推广优良蔬菜水果品种、防治病虫害、改良茶叶土壤和提高制茶工艺等方面,也取得了明显实绩。

这些成果并不是在设备先进的实验室、环境舒适的高楼大厦里取得的,而是在陋室里、破庙中、甚至烈日下求知、求是的结果。师生们常常是点着柏油灯、踩着泥地、坐在木条长凳上放眼世界,探讨科学前沿问题,他们都有一个共同的认识,这就是“在科学领域中只有不怕困难,踏踏实实地去探索,才能走在科学的前沿;为祖国的未来贡献力量,才是最美好的事业”。冒百死,排万难,以求真知!这就是浙大“求是”的精神!

“大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”诚然,大学光有好的硬件是远远不够的,优秀的人才团队、深厚的文化底蕴、高尚的精神品质才是大学之为“大学”的关键。一所缺少精神高地和文化底蕴的大学,即使硬件再好再强,也会失魂落魄!

一所真正意义的大学影响是深远的,它的存在可以改变一个人、一个地域、甚至一个世界。 在那个特殊的年代,湄潭给予浙大师生无限慰籍的是温厚纯朴的热情和安定宁静的空间,浙大却把“求是”的精髓深深根植在湄潭的土地上,安放在湄潭人的心灵中。今天,历经400年风雨的文庙修葺一新,老街亦被繁华替代,无踪可寻。历史的车轮碾过岁月,小城湄潭还有“求是路”、“求是中学”烙刻着历史的印记,昭示着、传承着浙大不朽的精神。它同时也在启示我们思考,今天的大学在新的起点上该怎样书写新的历史、创造新的辉煌?(胡英明)