复旦陆铭老婆 复旦园里的那位“陆老神仙”

复旦大学外文学院的陆谷孙教授,外号“陆老神仙”、“活字典”。 “陆老神仙”在大学里一直很受敬重:学生们喜欢他的平易近人,而一些学者,则欣赏他的气节——他的身上有名校教授的气度,所谓君子坦荡荡。

君子坦荡荡,告诫年轻人 看透学历这东西

陆谷孙曾写过一篇文章,“我就是这样当上教授和博导的”,披露自己的学历以及晋升职称的经历。

在大学当教授往往要填各种表格,在学历一栏,空格通常很小,因为只需要填“硕士”、“博士”等两三个字即可。而陆谷孙在这一栏面前会有些犯难。

“像我这种‘文革’前本科五年(实际劳动一年半左右) 研究生三年(又因师资紧张,奉派每周上16节课,最后仅有8周写论文)的算什么学历?我知道与我类似的有些人就填‘硕士’,这在海外也不算稀奇:你找一个由人家教育部认可的律师,寄去文凭、著作一览表和出版物有你大名的首页,付100多块美金,照样可给你做成ph.d. equivalent(相当于哲学博士)。”

但是,陆谷孙会在填表时老老实实地写上:“文革”前研究生。

和这篇文章相关的一个细节,很让人动容——这篇文章据说是陆谷孙授意,要求微信公众号“复旦外语”的编辑刊发的。他特地交代说,关于学历,关于职称这些事,这样的历史才是真实的自己。发这篇文章,也是希望他的学生,一不要学历造假; 二要看透学历这东西。

以下为全文:

我就是这样当上教授和博导的

(常常要)填各种表格,学历一格非常狭小,一般只容得下两个汉字,像我这种“文革”前本科五年(实际劳动一年半左右) 研究生三年(又因师资紧张,奉派每周上16节课,最后仅有8周写论文)的算什么学历?我知道与我类似的有些人就填“硕士”,这在海外也不算稀奇:你找一个由人家教育部认可的律师,寄去文凭、著作一览表和出版物有你大名的首页,付100多块美金,照样可给你做成ph.d. equivalent(相当于哲学博士)。

我在填表的时候总还是老老实实写上“文革”前研究生。2010年的学生毕业典礼上,还是生平第一次穿袍戴帽。

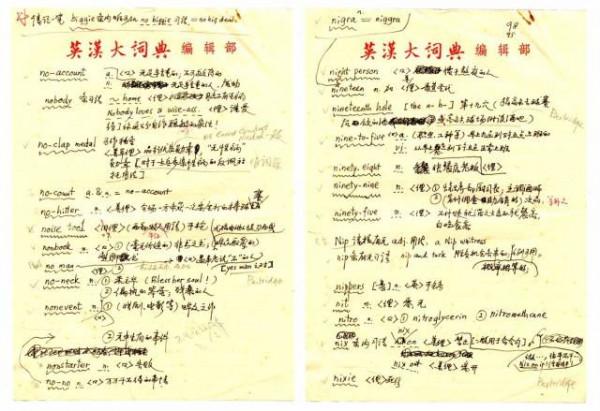

1978年,“文革”后第一次提升职称,那时我38岁,正在校外编写《英汉大词典》。

从校内传来消息说,我跳过讲师,被破格提升为副教授。正在真假莫辨时,又有消息传来,说是同批提升副高人中,一位英二那年教过我的老师,时年54岁,去党委兴师问罪,说不能与自己学生为伍,要求或是把我拿下,或将他“扶正”。提升的事,远在借淮海路社科院一隅编写词典的人都未闻其详。

破格提我,说实在的,大出意料;将我拉下,顺理成章。我记得当时就是这样向上面表态的。

后来听说主张提我当副教授的主要根据——

一是《新英汉词典》主要设计者和定稿人之一的资历,而这部编成于“文革”的词典,并未随着“四人帮”倒台被扫进历史的垃圾箱,且在国内和东南亚卖得不错;

二是我所在的外文系以外的单位,有资深人士竭力举荐,说我在“文革”中为“资本主义国家经济研究所”、“自然辩证法”小组等机构翻译了数以百万计的文字,有的印成大字本呈上(“上”达何人披阅至今不知),有的与尼克松访华这样的国家大事有关。

那时翻译无名无利,译出数量又巨大若此,想来知情人可能觉得给这个译者一点报偿也不为过吧。

这些提携我的资深知情人中,是不是可能有新闻系的郑北渭先生和经研所的余开祥先生,我并没去打听,更不会像今人那样送礼“拜码头”,反正本单位以外的呼声,似乎是决定我最后破格提升的主要权重。

主编《英汉大辞典》期间的工作日记

以今天的标准衡量,一个词典,一个翻译,全不入流;另外用笔名写过一篇题为《从动荡的美英资本主义社会看当代英语》的文章,虽有万字的长度,全是罗列语言事实,资料堆砌而已,不要说“卑之无甚高论”,实在全然无论,这副教授提得确实不称。

破格提升后,人模狗样地被邀往江西大学、杭州大学、上海交通大学等处“讲学”,肚子里本来就这么点货色,当然还是以提倡实用为主,最多涉及一点叶斯珀森与杰斐理·里契来华之后开始“恶补”的交际语法之比较而已。那些小儿科的东西,在语言学家杨惠中教授和老友任绍曾兄面前摆弄,不啻是“不自量力”,“班门弄斧”。

时光荏苒,副教授混到了1980年元月。这时,教育部不知哪个管事的突然福至心灵,下达一个什么鸟通知,说是全国45岁以下的英语教师都要参加一次“托福”考试。我才40,自然逃不过。可是当时连“托福”是个啥东西,多数人都还稀里糊涂。

记得当时沪上年轻的副教授,就区区和华东师大的万培德两个,老万好像年龄过线,可以豁免,那么我就是这次非参加不可的“托福”考生中唯一一名副教授了,考得不好,岂非颜面丢尽。

兼之轮到考试那天,适逢我二姐刚刚去世,阴雨不止,天人共哭,正是“肠一日而九回”之际。

硬硬头皮考“托福”的结果,据说是得了627分,与四年级学生张国强并列(听能还考得不如张生,惭愧)。Whew!但是,若又以今日标准衡量,一个“托福”破成绩算什么,更何况离开满分还有距离(当年满分应考几何,今日已忘)。

以实用能力为依据提升英国语言文学副教授,自然失之偏颇。

话说回来,一味注重谈虚言玄,根本不管当事人英文的实用能力,听、说、读、写、译尚未过关,急奔偏狭学术的某扇小门而去,不死即僵,怕也教不好学生。

1985年,我在美国加州伯克利做富布赖特学者时,消息传来说,我已提升为正教授。围绕此番提升,有没有是非龃龉,一概不知。倒是后来1993年提博士生导师时,我知道外文系学术委员会是没有通过的。

我师程雨民先生当时是这个学术委员会的主任。据说是他把我的落选情况提到了校学术委员会,请求复议。以老校长谢希德为首的几位专家学者以复旦仅有《历史地图集》和《英汉大词典》两项得国家社科一等奖为由,认为陆某合格,这才硬生生给拔上去的。(今天看来,如此做法全然不符“程序民主”。)

我有自知之明,这顶帽子戴着就是不舒服,一有机会,必将这番原委,宣示他人,在全系教职工大会上也“坦白”过,直至今日。

审过的词典稿

不舒服归不舒服,我从1993年到现在,共带过11名博士研究生和8名硕士研究生,其中4人先硕后博,1人中辍。

“同学少年多不贱”,虽说我教给他们的东西有限,这些学生都大有出息。

有的经过合法程序(指与我提升相比)当上了博导;有的活跃于国内外的双语辞书界;有的成了上海滩顶尖同传;有的于我虽是“庶出”,在北大这样的一流学府编出英国十五大家的选本,从人文关怀转而戮力于今日中国之思想基础建设;有的在国外一个月精读乔伊斯,偿我屡读屡辍的遗憾,代我还去心愿。

距我最近的一位,在完成博士学业之后,经过试教与人pk,留校任教。他从我这儿学去一样不太合乎时宜的东西,就是想做闲云野鹤,教好书的同时,读一辈子杂书,以助教或讲师终老,甚至给发配去当图书管理员,都无所谓。要他服从今日国内学术界横行的或显或潜的规则,他觉得有悖真正的学问之道;要他跟着人事部门的指挥棒转,心有不甘,认为违反他读书的初衷。

我在这里把自己提升的真实情况写出来,无非表明一点:我当年提副教授就有争议;提博导更是硬性擢拔;如以今天的标准度量,无一合格。

但即使职称的光环去尽,我还是我:书还是爱读的,文章还是要写的,人文关怀不会失落,学术的热烈追求和思辨的纵深薰修永无止境。所谓“闲云野鹤”者,也决非空睇风云,长唳无已,而是对眼下急功近利狂躁进取的一种间离,对茕迷闹汩的一种自我惕励罢了。

![陆谷孙追悼会 [转贴] 陆谷孙:悼国强兄 哀悼 复旦大学原外文系主任陆国强辞世](https://pic.bilezu.com/upload/d/11/d11cb8f03f5a64200a68b1db98d3d566_thumb.jpg)