汤一介父亲 汤一介遗著忆父亲一生对他的唯一一次责骂

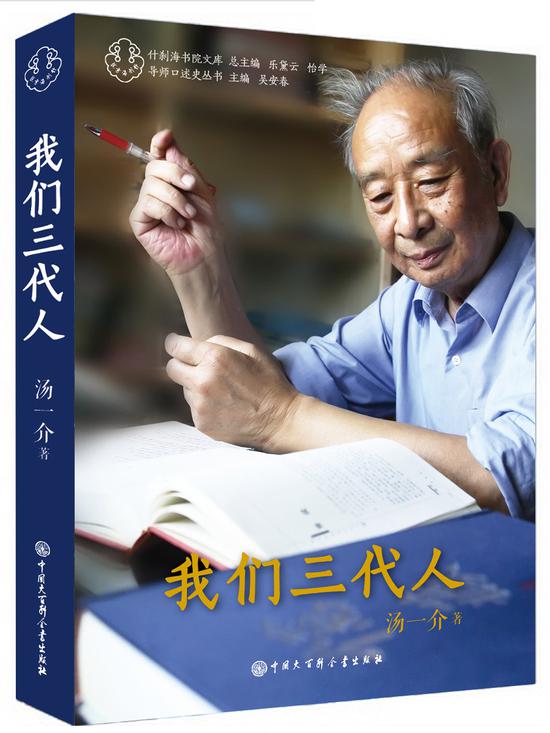

(本文节选自《我们三代人》,汤一介著,中国大百科全书出版社2015年10月版)

用彤先生的文化观

用彤先生一生中只写出两篇专门讨论文化问题的文章:《评近人之文化研究》、《文化思想之冲突与调和》。一篇是发表在1922年12月《学衡》杂志第十二章上,另一篇是发表在1943年1月《学术季刊》一卷二期文哲号上。

两篇相隔二十一年。用彤先生的学术研究大体上都限于“哲学史”、“思想史”研究的范围,如果要了解他自己的哲学思想或文化观主要应通过他的“哲学史”、“思想史”的著作。但上述两篇文章无疑是他对“文化”看法的代表作。前一篇主要在说明“文化之研究乃真理之讨论”;后一篇主要在说明“文化的双向选择”问题(即本土文化与外来文化的关系问题)。

用彤先生于1922年夏由美国哈佛大学回国,到东南大学任教,《评近人之文化研究》于此年12月就发表,离他回国还不到半年的时间,是时正是在“五四运动”之后,而有梁启超发表的《欧游心影录》和梁漱溟的《东西文化及其哲学》也已出版。

此文可以说用彤先生对当时中国学术文化界的一总体看法。从全文上我们看不出他是站在“中西文化论战”者的保守派一边,而对所谓“排薄国学者”和“主张保守旧化者”都给予了批评。但他认为,这两者在实质上都是由对西方近代文明的崇拜心理作祟。

前者直接否定中国传统文化之价值,后者也是以西方标准来看待中国传统文化,无非是认为西方近代文化在中国古已有之。所以他说:“维新者以西人为祖师,守旧者藉外族以护符,不知文化之研究乃真理之讨论,新旧殽然,意气相逼,于欧美则同作木偶之崇拜,视政客之媚外恐有过之无不及。

”那么,为什么会出现这种现象呢?用彤先生认为,“时当之弊,曰浅,曰隘。浅隘是非颠倒,真理埋没;浅则论不探源;隘则敷陈多误。

”在此用彤先生选了当时两位维护中国传统文化的大人物梁启超和梁漱溟作为批评对象,他据西方文化发展之实情,认为西方科学自有其理论,并不是只重实用,其科学理论(理想)起源于希腊哲学的发达。

梁启超认为:“从前西洋文化,总不免将理想实际分为两橛,(中略)科学一个反动,唯物学派遂席卷天下,把高的理想又丢掉了。”用彤先生批评说:“此种论调,或以科学全出实用,或以科学理想低下,实混工程机械与理想科学为一,俱未探源立说。

”而梁漱溟认为中国非理论精神太发达,他说:“非理论之精神是玄学的精神,而理论者便是科学之成就。”用彤先生指出,所谓“玄学”的非理性之途径有二:一为趋重神秘,一为限于人生。

但正统之“玄学”,乃为形而上学,与上述两种非理性主义之“玄学”毫不相干。就这点看,用彤先生在西方多年,或对西方的科学精神和自古希腊以来的哲学深有体会,而正是他要说明的“文化研究乃真理之讨论”,这点对中外学术文化不能有所不同。

所以在东南大学时期他自己翻译了Edwin Wallace的《亚里士多德哲学大纲》,并要求他的学生向达翻译了亚氏的《伦理学》。其后他在南北各校开设课程中,总要讲授“英国经验主义”和“大陆理性主义”,为的是让中国哲学系的学生了解近代欧洲之两大哲学传统。

用彤先生批评时学浅隘,特别指出有两种错误的倾向:一是,求同则牵强附会之事多;明异则入主出奴之风盛。二是,对于学问未及深造,即对中外文化之材料实未广搜精求。“旧学毁弃,固无论矣”。正因为如此,能视文化之研究为真理之讨论的人不多,文化研究中的浅隘之风流弊大盛,论不探源,敷陈多误。

在这两方面,他不仅批评了当时中国的学术界,而且对西方近代学术界同样也作了批评,例如,他批评中西学人对叔本华思想的研究,他说:“时人佥以为(叔本华)受印度思想之影响,其实氏之人才非如佛之罗汉,氏言意志不同佛说私欲,其谈幻境则失吠檀多真义,苦行则非佛陀之真谛。

”他在美国时还写过一篇《叔本华思想中的东方因素》(刊于《中国学生月刊》等17卷第2期,1921年12月)批评了当时以卡尔·纽曼(Karl Neumann)为首的一批著名学者和道依生(Paul Deussen)教授。

用彤先生认为,这些西方学者根本不了解印度思想,他说:“他将印度的套话和自己的形而上学的行话胡搅在一起,完全混淆了东方宗教特性。

”这说明,用彤先生对当时西方学术也不看好。在他的这篇文章中,我们可以看到,多处表现了他不认为当时之学者能和古代大学者相比。他对当时一些学者“于哲理则膜拜杜威、尼采之流……罗素抵沪,欢迎者拟之孔子;杜威莅晋,推尊者比之慈氏”,深不以为然,故谓:“今姑不言孔子、慈氏与二子学说轩轾。

顾杜威、罗素在西方文化与孔子、慈在中印所占地位,高下悬殊,自不可掩。

”他还批评说:“读今日报章,必以为莎士比亚已成绝响,而易卜生为雅俗共赏。必以为柏拉图已成陈言,而柏格森则代表西化之转机,蒸蒸日上。”用彤先生认为,此由学不探源,故敷陈多误之故。就这篇论文化之短文看,用彤先生实主张“学必探源”,研究学问之真精神应回溯到原点,再由原点出发而发挥之,这才是对“真理之讨论”的可贵态度,无论中外皆应如此。

盖任何民族都可以对自己的文化做出其应有的评价。他认为,“文化”有其历史的延续性,一切新的事物都不可能凭空产生,无源无流,兀然自现。

故研究学术文化不能忽略“其义之所本及其变迁之迹”。因为“历史变迁,常具继续性,文化学术虽异化不同,然其因革推移,悉由渐进”,必“取前代前人之学说,渐靡而然,固非骤溃而至”。就此观之,用彤先生的文化观既不同于“西化派”者,也不同于当时的“国粹派”者,他的文化观或者可称之为理想的“古典主义”。

如果说《评近人之文化研究》重点在说明“学必探源”,以追求真理为目的,故一民族学术文化当注意其学术文化之延续性,不要以浅隘的实用主义,厚诬古人。那么《文化思想之冲突与调和》则是在说明本土文化与外来文化相遇后,必有一双向选择的问题。

用彤先生首先说明,文化人类学有三种不同学说:演化说、播化说和批评派功能派,他比较赞成批评功能派。用彤先生批评演化说认为,这种说法推到极端,“就可以说思想是民族或国家各个产生出来的,完全和外来的文化思想无关。

”我想,这大概说的是当时的“国粹”派吧!而播化说认为,“文化的发展是他定的而非自定的,照这样说到极端,则一种文化思想推它的本源总根本受外来影响”。推得太大太深,似乎本地文化都是外来的。

这大概说的是当时流行的文化西来说吧!“批评派或功能派的人以为外来文化思想与本土本地文化接触,其结果是双向的,而绝不是片面的。”外来文化思想和本地文化虽然不相同,但是必须两方面有符合的地方。

“所以第一,外来文化可以对于本地文化发生影响,但必须适应本地的文化环境。第二,因为外来文化也要适应本地的文化,所以也须适者生存。”用彤先生以印度佛教文化传入中国为例。他认为,印度佛教传到中国来,经过很大改变,成为中国的佛教,乃得中国人广泛接受。

例如,从佛教的学理上讲,“无我”是佛教的基本学说。“我”就是指“灵魂”,就是通常之所谓“鬼”。在中国原来有“有鬼论”,认为人死而灵魂可以不死。而“无我”从根本上说是否认“灵魂”之存在。

但中国人看到佛经中讲“轮回”,以为必定有一个“鬼”在世间轮回。但没有“鬼”而轮回,正是佛学的特点,正是释迦牟尼的一大发明。就这点看,可以证明外来文化思想到另一个民族或国家是要改变它的性质和内容的。

中国佛教一方面接受了“轮回说”,另一方面又改变了印度佛“轮回说”的性质和内容。因为外来文化要对本地文化发生影响,就必须找到与本地文化相合的地方,就必须为适合本地文化而有所改变。

同时,本地文化因外来文化的传入,增加了某些新的因素,也在改变着,而推动了本地文化的发展。用彤先生指出,外来文化思想在另一地方发生作用,须经过冲突和调和的过程。“调和”固然是表明外来文化思想将要被吸收,就是“冲突”也是它将被吸收的预备步骤。

因为粗浅地说,“调和”是因为两方文化思想总有相同或相合处,“冲突”是因为两方文化思想的不同或不合。但是两方不同的地方,假使不明了它们与中国有相同的地方,也就不能明了它们的不同之处,而使其不同之处暴露,而再去调和,这样的“调和”才能比较深入。

据此,用彤先生认为,外来文化思想的输入往往要经过三个阶段:其一,“因为看见表面的相同而调和”。这里所讲的“调和”,并非折中,而是一种“认同”,即两种文化思想的“某些相同或相合”,而其中会存在着附会的问题。

其二,“因为看见不同而冲突”。外来文化思想逐渐深入,社会已把这个外来分子看成是一严重事件。只有经历这一因为看到不同而冲突、而排斥、而改造的过程,“外来文化才能在另一种文化中发生深厚的根据,才能长久发生作用。

”其三,“因发现真的相合而调和”。在这一阶段内,“外来文化思想已被吸收,加入本有文化血脉中了。”外来文化已被本地文化同化,例如印度佛教至隋唐以后逐渐演变成中国佛教,而中国文化也因汲取了佛教文化而成为与过去不同的、新的中国文化。

因此,我们可以一般地说,在两种不同传统的文化长期相遇中,大概都有一个双向选择问题。这是研究文化交流时必须注意的问题。

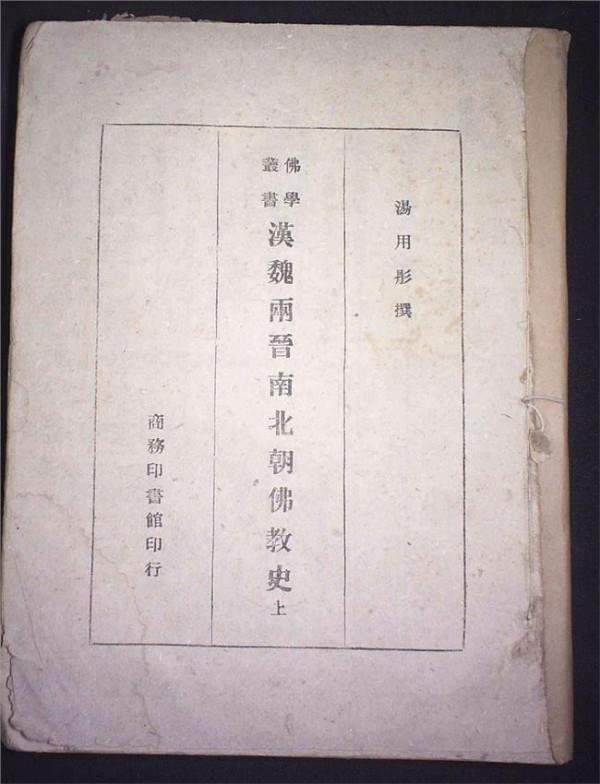

用彤先生对他的文化观没有更多的单独论述,但在他的著作中,如《汉魏两晋南北朝佛教史》和《隋唐佛教史稿》中都体现着他的文化观的精神。而他的这种文化观不能说对今天研究文化问题没有意义。我认为,至少有三点应受到重视:(1)“文化之研究乃真理之讨论”。

在今日技术科学高度发展的情况下,某些学者研究文化已不是在为探求真理,而仅为实用,甚至是只为取得高额“利润”。但技术科学的发展虽可以造福人类,可是同样也会残害人类。

因此,当前的文化研究应该警告世人,科学技术应该是为了追求真理,这样才能真正造福人类。文化研究失去这一目标,最后很可能是自己毁灭自己。(2)“学必探源”。今日我国学术界存在着相当严重的“浮躁”风气。某些学者研究学问根本不知其所研究的问题的“来龙去脉”,抓住一些表面上的问题,任意发挥,使读者看了不知所云。

然而文化思想的研究必须抓住真问题;而真问题必定是在历史中经过考验的问题,因此研究一个有价值的学术问题,就必须了解这个问题在历史上是如何演变的。

即使是很现实的问题,它也必有形成此问题的历史原因。要做到“学必探源”就必须全面、深入地掌握历史文献和掌握大量存在于现实中的材料,才有可能把所研究的推向前进。

我常常接到一些年轻人的来信,并附上他们的厚厚的“作品”,什么《四维时空论》、《揭开宇宙之奥秘》等等,我真不知应如何给他们回信,来评价他的独创的“学说”。要知道,“做学问”是一艰苦的事,要有深厚的积累,才能有所成就;投机取巧是作不成大学问的。

(3)在文化交流中存在着“双向选择”问题。罗素说:“不同文明之间的交流过去已经多次证明是人类文明发展的里程碑。”中国文化吸收印度佛教文化已可证明罗素的看法是十分正确的。

但我们研究文化之间的交流,必是以我们自己的文化为主体,只有我们对我们自身文化的内在精神有深入了解,才会有坚实的能力来吸收外来文化。我不反对介绍和引进外来文化,我也赞成用外来文化的观点和方法来批评我们的文化中存在的问题,但是这都应以对中国自身文化的深入探讨为前提,我们应吸取百多年来在学术文化研究问题上的教训,不能盲目的、无条件的、无分析的去吸收外来文化,而应是在吸收外来文化的同时对中国传统文化作深入、细致的研究,把外来文化作为发展我们自身文化的滋养。