陈志华 陈安之 陈志华:农村是一个文化的大博物馆 保护之路艰辛

“怎么办?没有办法。”陈志华对自己干了二十多年的事业有些灰心。在和李秋香新著的《中国乡土建筑初探》后记里,陈志华写道:“这是一本远远没有完成的书。我不可能完成它,连起码的架子都搭不成。这倒不是什么大事,可惜的是,我怕,我怕我们这个几千年历史的农业大国,已经永远没有人可以完成那本书了。”

因兴趣转学建筑

“我记得转系就是到梁思成先生家里去,他正在吃饭,同意我转系也是在饭桌上。”

南都:你是1949年在清华读的建筑系是吧?我记得你原来是社会学系的吧?

陈志华:对。我是1949年转到建筑系的。我记得转系就是到梁思成先生家里去,他正在吃饭,同意我转系也是在饭桌上。我说我要转建筑系,他说欢迎欢迎,准备办手续吧!我就转过来了。现在年轻人把自己的前途琢磨得很透,我们那时候没有想那么多,觉得挺有意思的就干。

从社会学转到建筑学是非常顺利的,因为建筑学里头就包含着很多社会学的东西,包括我们去农村做乡土建筑保存情况的调查,做村落保护,很多是社会学、文化人类学的问题。

南都:那时候有上梁先生、林先生他们的课吗?

陈志华:我转建筑系是1949年,我记得那个时候梁思成先生到美国去了,就没有正经开课,林先生身体不好,所以我们也很少听到课。但那时候学生很少,一个班也没几个人,所以我们没事了就到老师的家里去,聊一聊,讨论一下问题,真是一种享受。

南都:梁先生、林先生他们那一拨学者那时候对于传统乡土建筑有一些什么样的心得你还记得吗?

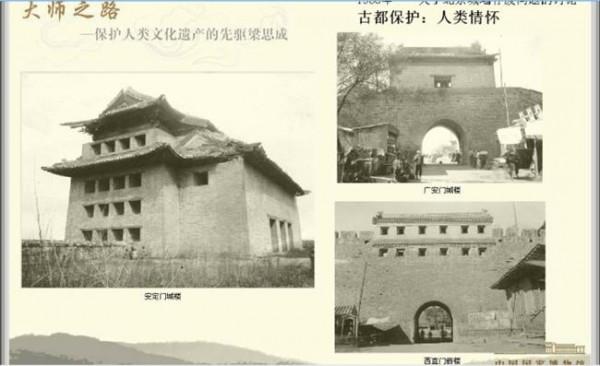

陈志华:梁先生在1949年以前的若干年间已经做了很多工作,主要是调查、发现一些建筑,然后制图,就是很初步的一些工作。因为日本鬼子来了,跑到四川李庄,到了四川也没有什么大东西,两口子就油印,把发现的各种各样的东西印出来,饭都吃不饱。以前四川、贵州谁去啊?他们在那里发现一些东西,还坚持工作,这是一个很伟大的事情。在那样的条件下,梁先生工作效率之高也是很让人赞叹的。

南都:那时候也没多少人力,交通也不发达,为什么会有那么高的效率?

陈志华:梁先生他们水平还是很高的。有些人没有经历过战争,老觉得说几句风凉话显得自己多有本事似的。抗日战争我们是亲身经历过的,没死就算好的。我那时上中学,我们不能生病,一生病十个有八个要没命的,因为根本没有药。我们有一个女老师病了,校医也是没办法,什么药都没有。在农村就问老百姓,你们发烧了吃什么?那都是草根、树皮,用锅把那些东西煮煮,你不知道这个草是毒草还是什么草,可是你不用怎么办呢?什么都没有。

我们那时候的学生还不少,一个班还能够有十几个人呢!谁病了就吃点、喝点。有一次睡在我旁边的同学晚上睡的时候还挺好,第二天早上就死了。谁也不知道是怎么回事,得了什么病。结果我就是一个倒霉的,医生直接把我隔离了,因为他在我旁边死的嘛!

这个医生也是完全对的,他怕传染,所以就把我隔离在农村一个没有人住的木头房子里。日本人是最坏的,那时候日本人搞细菌战,很可怕。我就这样关在农民的楼上,不许下来,什么药都没有,农村里面老太婆掐一个叶子,煮煮,肚子疼了吃这个。

就这样关了我整整一个礼拜,他们随时都过来看我死没死掉,结果居然没死。我就记得那时候身上有小寄生虫,虱子,礼拜天老师带着到一个坟堆边去,到处都是坟,大家坐在地上,把衣服脱了掐那个虫子,大家一起掐,老师也掐,没有办法啊!现在的小青年很难理解。

南都:所以林徽因先生1949年的时候也已经不教课了?

陈志华:林先生教是不教,但是工作一直坚持到去世。我毕业后留校教“建筑设计初步”的课,这个课很难教,资深的老师告诉我说你这个课要教好,就得找林先生,她绝对是最好的。当时她已经病了,眼看着要开课了,我就到林先生家去,她已经不能起床了,病得很厉害,就用枕头支着,靠在床上回答我的问题。

去之前系主任就交待过我,你请教多少时间一定要离开,老师已经病得很厉害了,说什么也得回来,不能耽误她太久的时间。可是她一跟我讲这个,也不知道哪来的劲,非常的有精神。是听着对她的健康好,还是走了好?有那么几分钟她喘喘气,接着又开始讲,要走也很不容易。哎,就是玩命。

那时候老师对学生真好,我在社会学系的时候,潘光旦先生有个女儿,跟我们一样大,但跟我们不同系。因为经常去老师那里,所以也认识。老师说,说老实话,我女儿学什么、以后干什么、甚至和谁谈恋爱,我都不管,她妈妈管。

但你们我要管,你们的事情我全都要想到。那时候的老师是这样的。刚才我不是说日本人搞细菌战吗?我们的老师真的是拿命来保我们,我不是一个人隔离了吗,三餐饭我的老师还给我送来,这个时候都不能送了,他怎么还送呢?幸亏我没死,要不然我的老师也够呛。

致力于乡土建筑

“中国人搞外国的东西知道个大概就可以了,你搞它干嘛!研究我们自己国家的东西,做我们自己要做的事情岂不是更好?”

南都:你对乡土建筑的兴趣是怎么开始的?

陈志华:对农村、对农民,我的感情还是很深的,我小学四年级就逃到农村去了,抗日战争嘛,一直到高中二年级才回杭州,在农村很多年。所以一有机会我们就下乡,“文化大革命”时,革来革去,还到江西的农场去种过地。

南都:你也去鲤鱼洲五七干校了?

陈志华:对。那个地方血吸虫很厉害的,但那个时候能够去就好极了,去了说明什么呢?说明你基本上不会被打成“右派”了,所以去了还挺高兴的。

南都:那个地方挺苦的,为什么还高兴?

陈志华:那个时候哪还考虑苦不苦,不批我斗我就行,无非就是吃点苦,那也很美的,一大片的湖、天上飞着鸟,觉得挺好的,谁还愿意回去被批斗?被人家批或者自己批人家都不是好事,无缘无故你去斗人家,斗的还都是自己的同学,没有什么道理,讲不出道理来,反正就是嗓门大、喊,吓唬吓唬人,干什么啊?所以能够在那种地,不批斗人就太好了。

南都:你退休之前是做外国建筑史的,退休后为什么会做乡土建筑这一块?

陈志华:中国人搞外国的东西知道个大概就可以了,你搞它干嘛!你在中国研究法兰西、意大利再精通,你把你的学问拿到意大利还是不算什么,哪有人家浸泡在自身文化中那么多年来得透嘛。所以意大利建筑也好、法国建筑也好,你知道了总是有用的,可是用处有多大?对你这个国家的问题能够解决多少?研究我们自己国家的东西,做我们自己要做的事情岂不是更好?

其实有这个意识很早了,四人帮一打倒就想干,那时候找过费孝通先生,又通过费孝通先生找翁独健先生,看看能不能作为社会研究的一个部分做起来。但当时因为“文革”结束没多久,大家都心有余悸,所以这件事情谁都不可能把它做起来。

所以就一直拖下来了,拖到1989年。1989年浙江省的龙游县有一些很好的建筑,他们想搬迁,集中保护起来,从文物建筑保护的角度来看,搬迁是不好的,可是当时能够想把它保护起来起码对这个建筑的价值有兴趣。他们要搬的时候就必须搞测绘,所以邀请我们系给他做测绘,我们去了。从那以后我们就琢磨,既然一个县已经想要主动保护建筑了,这就露出一个苗头来,所以我们赶紧想办法抓这个苗头。

从龙游工作完了以后我和李秋香来到了建德的新叶村,是我们认识的一个老朋友的老家。这个村子非常完整,根本就没有被破坏—原来我心里总是没有底,觉得经过这么多年的折腾,还有没有完整的村子?后来为什么撂下来了?就觉得大概这个东西没什么希望,没有完整的。结果到了新叶村一看,那么完整,又那么好。就这样做了一批村子。

传统乡土建筑能保存下来的很有限

“中国的实际情况是,有时候一个市长或者县长一句话,比你大半年的工作强太多,一句话就保存下来了,或者一句话就拆了。”

南都:比如说村子里房子保存得挺好的,你会怎么告诉房子的主人这个房子的价值,怎么让他们认识到这是挺要紧的?

陈志华:他们脑子里房子好住人就行、安全就行,你别以为他们想得挺多,他们的祖先想得很多,现在的人没有想那么多的。我们最开始的时候都有照相的,现在也有照相,一比较,变得太厉害了。也有保存得还好的,但那是剩下的。

浙江温州那边有一个地方,就有大量的老房子,扔在山沟沟底下,山沟底下各一排中国传统的房子,中间是洋楼,人们都搬到洋楼里住了。它那里是很高的山区,人口很稀,因此人口全都在中间,老房子全是扔在那里。新房子有自来水这一条就好了,再加上有电,而且汽车在门口过,这当然比住山根底下老房子要好多了。

老房子能留下来就是因为懒得拆,懒得拆也有好处,什么好处呢?现在旅游的多了,有人就在老房子里面办个茶馆,人要喝水,要吃面条的,于是原来是要扔掉的房子,有一部分救出来了。

但是下面一句话是什么?一救出来马上要改,改成现代的洋房,然后就把很好的老房子改掉了,其实他们没有理由改,你煮个面条有什么不行?然后放一张桌子,那不就完了吗?那个地方真可惜,为什么可惜?那里的建筑水平还挺高,为什么水平高呢?因为过去它那里穷,土都没有,下面都是石头,没法务农,结果只能在外面跑,太平天国之后跑到安徽去给人家盖徽派的建筑,干着干着当然学一点东西,到秋天了回家,回家的时候没地他干什么啊?他就在家里坐着打打麻将喝喝老酒,看着自己的房子添点家底,这边弄弄窗子,那边弄弄柱子,改点、弄点弄得很漂亮,所以剩下来的房子很有意思,你看起来觉得很奇怪,连个草都不长的地方,房子很漂亮。

可是现在谁管?也没有人抢救,我们就照点相,还能怎么样?

南都:所以最难的是让人们意识到传统乡土建筑有它的美好,怎么让他们认识到这点呢?难在哪里?

陈志华:太难了,我们从三十年前开始做这摊事,做了这么久,老建筑能保存下来多少?太有限。而且中国的实际情况是,有时候一个市长或者县长一句话,比你大半年的工作强太多,一句话就保存下来了,或者一句话就拆了。而且中国实在很大,东南西北的差别很大,文化差别、经济差别,各方面的条件,一个村一个村的情况、条件都不一样,所以我们才有干不完的事情。

其实乡土建筑是一个大框框,乡土文化基本上都可以装到这个框框里,你要下了乡以后,就知道中国的农村是中国文化的根,而且是一个文化的大博物馆,中国文化一多半在乡土。比如说科举制度,一半的进士是农村出身的;包括读书人的书、刻木板印刷出来的书,都在农村,出版业都在农村;藏书楼、书院多半在农村。

我们现在说非物质文化遗产,农村里的非物质文化遗产可以说都在乡土建筑这个框框里。中国农村很多都有戏台,唱地方戏;有宗祠,聚族而居的宗族文化,中国传统文化有多少东西在宗祠里面就能表现出来啊!

完整的村子是一个非常有机的系统:孩子生下来了,祠堂里头就有你的登记了,像现在的“身份证”系统;头疼脑热要到庙里烧香;甚至家里的牛跟邻居的牛打架了,就到牛神庙、马王庙,还有柳四相公庙去烧香……整个我们的乡土文化都在这个村子里头表达。所以拿这个村子作为单位,不是单独讲这个建筑、那个建筑。

这个跟欧洲很不一样的,欧洲是城市文明,中国就是乡土文明。从建筑的质量来说水平是很高的。所以打开县志你经常可以看到这样的记载,原来这个县城是在哪个哪个镇、哪个哪个村,后来搬到哪儿去了—常常在搬,所以镇跟城区别很小,城乡差别不是那么大。现在要到农村去,还可以找到一些非常好的村子,以当时的水平来说确实不下于城市的,像江西、浙江、安徽都有。

南都:像中国传统的建筑在如今的农村不太可能再成为主流了吧?

陈志华:这个太难了。首先就是中国人盖房子是用木料,木头这个东西很珍贵。与其这样,不如根据条件,农村的条件各地差得很多,有些地方就是树多,有些地方就是石头多,有些地方就是水多,这得根据条件去做,不是一定的。

这些年盖房子很少给他们什么建议,主要是保护,有一个时期农村人口降低得很厉害,所以没有盖房子的问题,修修弄弄,不漏就行了。我们遇到过人最少的情况,一个村子里面就两个八十多岁的老太婆,年轻人进城务工了,老头没有了,老太太长寿,当然那个村子比较小。

但是现在农村里空心化很严重,有一个算命看相的村子,男的基本上都出去了,家里就剩下一些女的。我们三十年前去的时候,农村的房子农民自己住还是居多,大规模的进城还是在后来。

乡土建筑保护的艰辛

“三十年前我们做这个到处挨骂,从北京到台湾,都骂我们发昏。为什么去?去还有可能保一部分。没有经费有时候真的是讨饭一样,穷得没钱买火车票。”

南都:大家知道乡土建筑保护基本上是从你们这里开始的,最开始筚路蓝缕,你还记得有些什么印象特别深的吗?

陈志华:三十年前我们做这个到处挨骂,从北京到台湾,都骂我们发昏,真是玩命地搞。为什么去?去还有可能保一部分,没有经费有时候真的是讨饭一样,穷得没钱买火车票,买不起胶卷。好不容易弄到那种挺便宜的胶卷,一天照一卷。

两卷就说别用了,省着点用,没钱啊!有一次我们实在走投无路,到县政府去跟他们说能不能给我们点钱?根本不理我们,我干吗给你钱去买胶卷?眼看着没办法了,有一个服务员跟我们说有一个副县长是你们清华大学毕业的。后来我们找到了这个清华的毕业生,就跟他要钱买胶卷。真是跟叫花子一样,我们好几次被人家当叫花子赶,一点都不是说着玩。

有一次在山西,我们找到了一个退休干部,跟他谈得挺高兴,他说这个问题太容易了,叫谁接待你们。那个人原来是他的部下,是他提拔的,现在当上大官了。我们想,这好啊!吃多少那是次要的,有他就好办了嘛!结果那天他来了以后,一桌好几个人,这位当官的来了后看了一眼,就知道我们是一些无权无势的人,结果他们就坐那儿赌钱,然后不一会儿他就走了,眼睛都没看我们。

我们也就是说说、骂骂而已,其实真的没什么用,就是这种状况。当官的因为不涉及政绩,不愿意管,老百姓觉得老房子不好用,也没意识。有一次我到一个县城,县城里的图书馆叫我给他们讲一课,每个礼拜图书馆都有一堂课,那我就讲呗!讲讲这些东西我觉得还挺好,图书馆附近有一些中学,那天也有中学老师过来听,就听到有人大嗓门地说,这东西漏风、漏雨,有什么好讲的。

南都:那你中间有没有想过放弃?反正也退休了,中间那么多挖苦,做得也挺辛苦的。

陈志华:我们也没有什么,我们就是下下乡、调查一下、测绘,要说做得很细很深我们也做不到,老头屋顶爬都爬不上去,所以有些东西干脆就不做了。可是大框框是要做的,别人也没人做,所以我们也觉得很安心在做,说起笑话来也挺多的,完全跟叫花子一样,也挺好玩的,而且农民是真好。

南都:农民怎么好啊?

陈志华:给你解决很多问题,我们早些年那时候到诸葛村,简直拿我们当阶级敌人看,就觉得两个不明身份的人在村里住那么久,画图拍照的,有问题,市里面全副武装来抓我和李秋香老师,就两个人还至于用全副武装来抓吗?拿把笤帚就把我们给打倒了,真的是全副武装来抓我们。

我们当时要从诸葛村到另外一个村去,县里面知道了,就准备抓我们,诸葛村的老人家实在是看不过去了,说我们带你们去,结果我们去了那个村村里没人,觉得很奇怪,我那时候跟李老师说,我们放下心来,做我们的研究工作,没人不是挺好吗?那个村子也不大,结果一出了北门,人一大片,都拿着棍子,眼看着要把我们整死了,诸葛村的这几个老人家真好,把我们往后一推,他们在我们前面,在这种情况下,老人家叫我们快走。

然后那边就拿石头、木头、棍子在扔,老人家就出去跟他们谈判,说这两个人是好人,不是坏人。我也有点脾气,无非就是把我们关那么两个钟头呗!能拿我们怎么样?抓就抓。李老师胆子也挺大的。后来那些人拿石头扔我们,这个可不行,扔到人的脑袋上可够呛,所以我们在外面呆一会就走了,他们在后面喊、叫、扔石头,那些诸葛村的老朋友就站在我们前面,真的跟写小说似的。

南都:现在情况有变化吗?现在有没有比你们那时候容易一点,得到理解也多一些?

陈志华:怎么讲呢,困难不一样。没人关注有没人关注的问题,有人关注又有另外的问题。开始的时候很困难,做着做着大家都高兴,我也高兴,地方上也高兴,高兴到一定程度了,他就不让你弄了,他怕你了,你最好就不要来了,我们有时候也确实心里难过,十年、二十年搞出来了,总希望多看看,也没有说这就是我的,或者你挣了钱要分我一半,可是人家已经怕你、讨厌你了。

南都:是怕你会提一些对他们未来的发展起制约的意见吗?

陈志华:对,每天可以这样挣钱,挣得不少了,我何必还怎么样呢?因为他们有自己新的想法。这事是很难办的,像我们这种老头还好一点,年轻力壮的一些同志干着心里真觉得难受,好不容易把这个事情搞得差不多了,有点意思了,马上那些问题就暴露出来了。

还有上头呢,上面看这开发出来也是一块肥肉,也有一些要借这个弄点东西。这个问题我们怎么解决?我们无法解决,不可能解决,对我们来说最好是不说,说了有什么用?没用还无所谓,有用说不定还有点困难。

二十年前,我们刚去的时候,村里有的刚刚娶了媳妇,现在人家儿子都已经娶媳妇了,这里面有各种各样的变化,我们一个外来的教师,能怎么样呢?也没有有些人想象的多开心,有时候也挺苦恼的,眼看着应该是这么做,他偏要那样做,他不听你的你有什么办法?钱是他的,家是他的,土地是他的,弄到一塌糊涂了,再去帮他们收拾一下。我们有什么办法?

南都:像意大利这些古建筑保护得特别好的国家,都会在立法的层面对传统建筑进行保护和规范,是不是还是因为我们这边这些制度性的东西还没有建立起来?

陈志华:有的建立起来了,但是建起来之后也会走弯路、走歪路,你别以为建立起来就好了。