苏凤丽三对面 与苏凤丽对话——关于其人与其戏

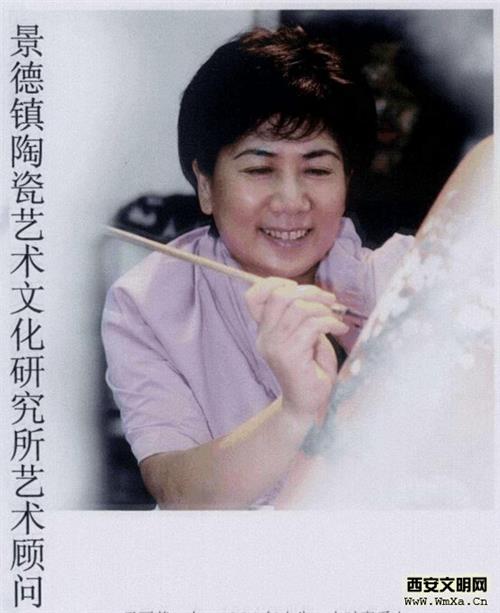

苏凤丽:籍贯甘肃平凉,甘肃省秦腔艺术剧院国家一级演员,2013年第26届中国戏剧梅花奖获得者。师从著名秦腔表演艺术家肖玉玲,主攻青衣、闺阁。表演风格大气流畅,追求内秀。唱腔上讲究发声、行腔与收音的融会与连贯,将秦腔"肖派"唱腔艺术推向了一个新的高度。

她嗓音甜美,扮相俊秀,做功细腻,是西北秦腔界最著名的优秀青年旦角演员之一。在多年的舞台实践中,苏凤丽凤丽通过50多本传统戏、新编历史剧和10多本现代戏,创造和扮演了各种不同的人物形象,完善了自己的专业技术和艺术功力, 深受西北广大观众喜爱。代表剧目有《锁麟囊》、《玉堂春》、《梨花情》、《探窑》、《四贤册》、《打神告庙》等。

于涛:甘肃省戏剧家协会理事。

于涛:首先恭喜你获得第26届梅花奖,最近接受了很多采访吧?

苏凤丽:是的,还在成都时,第一时间得知消息的平面媒体记者就打电话采访了我,回到兰州后,又接受了很多电视、报纸媒体的访问。又录制了一些节目。

于涛:被问的最多的问题是什么?

苏凤丽:不外就是得奖的过程、感受及以后的打算。你今天会问我些什么呢?

于涛:在我看来,"对话"栏目对的是"话",见的是"心"。心灵、思想光芒的闪现离不开提问者的认真思索,提出好问题;但更关键的是回答者要卸下防备。这个"防备"不仅是指对提问者,更主要是对目标读者和潜在读者。其实说白了就是抛开官方答案和固定模式,说真话、说直话。

苏凤丽:这也正是我想要的。我也希望借助这个平台,出于对所从事行业的尊重,说出心声。

于涛:我们知道梅花奖是每一个戏剧演员所追求的最高荣誉。我特别想知道你在评委投票的那个晚上、得知获奖的那一刻、获奖后的第一个晚上这三个时间节点有什么样的心情?

苏凤丽:最后一场演出结束后,评委会连夜举行会议通过投票选出获奖者。说实话,这个晚上因为忐忑不安而难以入睡。如你所说,"梅花奖"是演员特别是戏曲演员追求的至高荣誉。演员的价值当然不以奖项来体现,但对于演员自己,奖项是肯定和慰藉。这次竞梅,《锁麟囊》的演出效果很好,但今年的竞争极为激励,尤其咱们省入围竞争的有两人,这种情况前所未有,所以压力很大。

得奖的消息是第二天早上获悉的,那一刻的感觉现在想来很有层次——先是巨大的幸福感,然后是悬着的心落下时的一种虚空感,接着就是多年夙愿得偿的欣慰感。最后的这个感觉让我生出太多的感慨——终于对那么多人有所交代了!

当中有师长、观众、同事、领导、家人……我承载了太多人的关注和期待,有位陕西戏迷给我发来的短信我至今不舍删除——"祝贺苏老师!了却了三秦父老的一桩心愿!"

没有太多的时间体味,这一天被各项活动所填满:报到、走红毯、座谈会、赴雅安灾区慰问演出……晚上,结束了一天的忙碌躺在床上,我度过了一个回忆之夜。之前五年、十年、甚至刚学戏时的情景就象一盘倒放的胶片投映在天花板上,为我这唯一的观众放起专场。

学艺的艰辛、遭遇的挫折任谁都可以说很多,但我想说的是如果没有这些,特别是当时打击得我喘不过气、觉得撑不下去的事就不会有今天的我。我将自己作为实验品验证了一个现在屡遭质疑的真理——坚持就是胜利。

无论是艺术道路还是人生道路,只要脚踏实地、坚持不懈就一定会等到机会。这是真正的正能量,我感受到了,希望发散出去,被更多的人所感受。

从成都回来后,我随团到平凉泾川县下乡演出。站在台上时,舞台、观众、曲目都是再熟悉不过的,却在张口时感到一丝陌生的情绪。虽然陌生但我知道,那是一份突如其来的责任感——以后,不论台上台下,人前人后,都要对得起、配得上"梅花奖"三个字。技艺、品德、对秦腔艺术的弘扬这三方面将贯穿在我今后整个的艺术人生中。

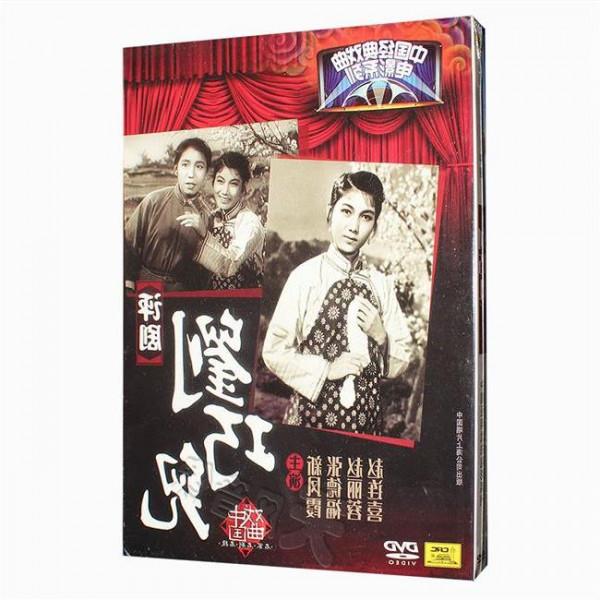

于涛:这次凭借《锁麟囊》获奖,我们来说说这出戏。这出剧目是根据程砚秋先生的名作移植而来。记得四年前在兰州军区礼堂首演时,我心里带着这样的疑问:为什么是《锁麟囊》?——尽管在第一场"选妆奁"时我便隐隐觉得这个剧目选对了,到"春秋亭"一折时就已深信不疑。

这四年来,《锁麟囊》获奖无数,成为你当之无愧的代表作,我越发想知道为什么是它?是一种什么机缘让你选择了它?在确定剧目后,又是如何一步步的将京剧移植成秦腔?请介绍一下二度创作的过程。

苏凤丽:每一个看似宏大的命题都起源于一个微小的动机。对程派名剧《锁麟囊》的移植同样如此。就是因为我从很小的时候就开始喜欢程派,对程派的唱腔、身段如痴如醉,而且这份热爱由始至终,经久不衰。因为热爱,就一直想要移植一部程派剧目。

动机转化为行动的第一步是论证可操作性。2003年,各种条件基本具备,我向团里、师长、朋友提出移植的想法。想法一提出,并不意外的遭到了大家的反对。

于涛:是啊,《锁麟囊》名气太大,对于这类经典作品,移植改编的难度很大。不成,会骂糟蹋经典;成了,是应该的,因为基础好。这也正是当时我担心的原因之一。

苏凤丽:大家的意见也是这样。为此,我列出了此事可行的有利因素:行当方面,都是青衣,不存在反差太大,无法借鉴的情况;风格方面,程派与我所学习的肖派在艺术特色上有相近之处,基本风格是统一的,不存在生搬硬套的情况。这两点基本说服了大家,之后便着手方方面面的准备了。

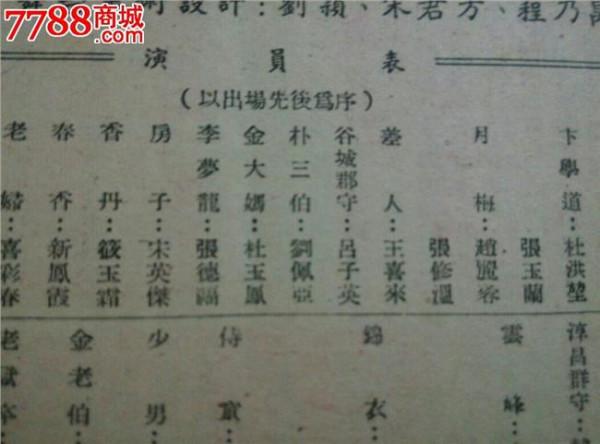

经过两年的准备,2005年,《锁麟囊》的移植改编正式开始。剧本方面,邀请京陕甘三地的著名编剧李学忠、付胜、王建平、王登渤执笔;导演也由李学忠老师担任;表演方面,请北京京剧院的程派老师将全本《锁麟囊》一场一场、一个身段一个眼神的教给我,近半年的时间里,我在北京的生活就是剧院——宾馆两点一线的奔波着;戏曲移植成败的关键在于音乐,为此,我专门前往西安找到当今秦腔音乐创作的大家——吴复兴先生,请他为《锁麟囊》作曲并设计唱腔。

吴老师不愧为"大家",他为我设计的唱腔既充分体现了我细腻大气的肖派风格,又融入了一些"敏派"的唱腔作为点睛,使《锁麟囊》在音乐上成为近年来秦腔作品中的经典。

于涛:我认为,这次改编的成功,很大程度上是"成"在了你的表演之上,可以说,不止在音乐上《锁麟囊》是近年秦腔的新经典,在表演上同样如此。作为程派名剧,《锁麟囊》几乎是每一位程派演员的必修课和试金石,我看过的除了程先生之外就有李世济、张火丁、李佩红、吕洋的版本,你在表演上肯定更是反复的观摩,那么你在塑造人物时,更多的是借鉴了哪位?

苏凤丽:谢谢你的赞誉。在表演方面,前面说了,我用半年时间将京剧《锁麟囊》的表演一招一式的学了下来,而在移植《锁麟囊》的准备中,我看的最多的,除了程先生的影像资料之外,就是他的嫡传弟子赵荣琛先生的资料。因为要学程,必须从源头学起,你提到的几位程派演员当然很优秀,能从她们的表演中吸取很多营养,但她们一定是在程派的传承中加入了自己的理解,也有着新的时代特色。

要移植程派《锁麟囊》,必定还是要从最早的、最正统的程派入手,加入秦腔的剧种特色。这话说起来容易,但在具体创作过程中,如何加入、程度多少、如何融合是最难把握的。

我们的实践过程中,也出现了刚开始秦腔的表现程度弱的问题,这就是因为照搬身段的比例过高,后来在无数次的修改、创新中才达到了现在的这种平衡。比如说"发大水"这场戏,在京剧《锁麟囊》中并不是主要段落,而在秦腔中,我们将其作为重点段落来展现,充分体现了秦腔剧种的身段和唱腔,用长水袖来表演,与前后场的衔接也做到了连贯、自然、巧妙,既丰富了剧情又丰满了人物还丰盛了整个舞台呈现。

这个段落的加入也得到了专家和观众的认可,北京演出时,观众的反响非常好。

不仅是身段,唱腔方面"程"和"秦"的结合同样重要。如果只是身段方面学"程",那么最多是程派的瓶装了秦腔的酒,照样是两张皮。既然移植程派的戏,作为程派精髓的"程腔"就必然是绕不过也不能绕的。在这方面,我在演唱时特别注意学习运用了程腔若续若断、绵里藏针的行腔运气特点,而在板路、咬字方面严格遵守秦腔的规范,收到了很好的效果,这种创新也得到了大家的认可。

有专家评价:京剧观众从中听到了程派的神韵,秦腔观众从中听到了秦腔的味道。

于涛:你怎么评价《锁麟囊》这出剧目,毕竟它诞生至今已近百年,它如何体现时代?如何关照人生?如何温暖心灵?

苏凤丽:首先应该明确一点,是否存在着超越时代的价值?如果存在,这个问题就不是问题。古希腊悲喜剧产生于2500多年前,俄狄浦斯、普罗米修斯在今天可有意义?罗密欧、朱莉叶、娜拉呢?贾宝玉、周繁漪、王利发呢?我想答案应该不言而喻吧!

求真、求善、求美的作品有着超越时代、阶级、国家、地域的魅力,这种魅力甚至不是作者赋予的,而是来自人性对真善美的热爱与追求。《锁麟囊》正是这样一个故事,一个心怀良善的富家小姐,不以居高临下的怜悯态度,而是出于对人的关怀和不忍,帮助了一个处于困境的贫女,后遭遇不幸落难,又得到了因她帮助扭转命运的贫女的回报。

这样的故事即使在今天也有着积极的现实意义;这样的剧目既能登大雅之堂,又能下田间地头。

说到这里,再多说几句。文艺作品要有生命力,能流传下去,还是要正视人、关注人、体现人,不要随波逐流,不能舍本逐末。现在行业中存在偏差,整个社会、文化环境也是功利化趋向严重,大投资、大制作注入进大吹嘘、大空泛的作品中,表面浮华,内里空洞,经不住流年,熬不过岁月,迅速出现后被迅速遗忘,只能让观众失望逃离,让从业者悲观走远。

甘肃要建设文化大省、戏剧大省,要特别注意这个问题,剧目选择论证时,要有前瞻性和规划性,把有限的人力、财力投到好本子上,

于涛:话题有些沉重,我们不妨先转换一下。我知道《锁麟囊》受到了广大秦腔戏迷观众的喜爱,特别是懂行又挑剔的陕西观众也对它评价极高,而在戏曲界有一种习惯,就是一出戏唱红了,会有演员、剧团学演,你担心出现这种问题吗?

苏凤丽:这个问题已经出现了!陕西的一个很优秀的知名青年演员已经在学《锁麟囊》了。

于涛:那你不认为这是一种侵权吗?这在文学和其它艺术门类可是要上法庭的。

苏凤丽:我不认为,因为像你说的,咱们戏曲行是有这个传统的,这与其说是戏曲人傻,不如说是我们朴实的表现。戏曲讲究的就是传承,如果我的就是我的,你的就是你的,戏曲早就成为一潭死水、臭水了。秦腔《锁麟囊》当然也不会存在,我们更是没有可能坐在一起说这些话。

当然,作为对创作者和作品的尊重,对法律和规则的遵守,学演的单位和个人应当履行一定的手续和象征性的支付一些费用,但这个费用,从我来说就只是象征。我可以认真的在这里传达我的态度:今后无论谁想要学这出戏,可以来找我,我一定认真细致的教。道理很简单,只有演的人多了,看的人多了,戏才能传下去,衷心希望秦腔《锁麟囊》成为一出经典保留剧目。

于涛:人生是由很多节点组成的,而每一个节点是由标志性的事件来确定,我认为《锁麟囊》是你个人艺术探索的一个关键节点。它不仅标志着你艺术特色的形成、艺术品味的确立、艺术顶峰的来临,更重要的是你进入了一道门,这个门是一个演员从优秀通向杰出之门。

我看过你主演的三部作品,分别是2005年的《大河情》、2009年的《锁麟囊》和2012年的《敦煌之恋》,这三部戏之间都间隔3、4年,你呈现出了三种不同的状态。《大河情》中你的唱腔、演出都很出色,但那是技术层面的出色;《锁麟囊》时,唱、念、做已显现出大家风范;而在去年观看《敦煌之恋》的首演时,经过薛湘灵这个人物三年的锤炼,你对人物的拿捏可谓精准。

《敦煌之恋》你所饰演的这个人物戏份并不多,但性格复杂、内心丰富。

你让这个很容易被脸谱化的抛夫弃女的反面角色呈现出了一种深度和厚度,使人物的行动、思想不是简单的指向善恶,而是指向性格、命运和环境,充满了人性的思考和观照。特别还要指出的是,你身上已经不自觉的流露出一种气息,在尚未动作、行腔之时便能吸引人的目光,你第一次出场身面对观众缓行几步时,我便跟身旁的朋友说,苏凤丽凤丽已经有着名家的做派与气场了。

我本人也很喜欢程派艺术,张火丁是我最欣赏的一位程派大青衣。我感觉你们二人有些相似之处。一是性格。都是话很少,尤其在面对比较陌生的环境和对象时甚至有些害羞和不自然;二是都偏爱传统剧目;三是你们真正意义上的个人代表作都是移植的经典剧目。

张火丁是《江姐》,你是《锁麟囊》。可是说你们都是在学习掌握和实践了大量的本剧种、本流派剧目后,凭借移植经典剧目树立了自己的表演风格和艺术特色,达到了个人表演事业的高峰。不知我的总结是否准确?如果是的话,我想引申出我下面的问题——是否拥有安静性格的人更专注、更投入、更忘我?更能在戏曲表演这种千锤百炼的艺术中甘之若饴?是否这种性格也使你们更容易在传统剧目得到共鸣,对经典人物更为认同,从而在人物的诠释中更加游刃有余,得心应手?

苏凤丽:还是要谢谢你的肯定。上面所说的三个人物确实是我近几年在舞台上创作的重要舞台形象,她们性格不同、身份不同、经历不同,呈现出的整体人物特质必然不同。相同之处是我的态度——都是认真的对待每一个角色,全心全意、挖空心思的揣摩人物,这也是演员的本份。

至于我个人的提升,肯定是在不断成长、不断进步的,而且我觉得我提升的空间还很大,虽然得了"梅花奖",但远没到刀枪入库、马放南山的时候,我对今后的提升也充满了期待。

至于性格方面,我是偏静一点。我也肯定这样的性格于我而言确实能使我更专注、投入。艺术本来就是需要沉淀和积累的,从某个角度来看,它与佛法有些相似之处——静心方可入定。搞戏曲就更要守得住清贫,耐得住寂寞。

而说到是否偏爱传统戏,我倒不这么认为。在我看来,只要剧本好、故事好、人物好,传统戏、现代戏我都喜欢,我都愿意投入最大的心血去创作。确实,我演出的传统戏更多,我的代表作也基本上都是传统戏,但这其实从一个侧面反映出我们现代戏创作的薄弱。没有好的剧本,创排的戏只是为了评奖,观众不爱看,这样的戏说老实话,谁都不喜欢,包括创作者自己。

于涛:京剧是流派艺术,百花齐放的流派带来了京剧的春色满园。而包括秦腔在内的大多数戏曲剧种的流派性并不明显,它们更多只是继承传统,秦腔更是如此。"创新"二字一直不绝于耳,但事实上数十年来一直是因循守旧,墨守成规,优秀的秦腔演员虽然不断涌现,但给人的感觉总是千人一面。

而你的成功完全突破了这种沉闷的局面,总结原因与其说是你的嗓子好、表演好或者把握人物心理准确,不如说是因为你敢于创新,将京剧的流派艺术借鉴、吸收与转化,将程派唱腔、表演的精髓与秦腔剧种的特点完美融合。你认为这种成功是必然的还是偶然的?你今后是否还会沿着这条道路继续探索?这条道路适合你,是否又适合其它的演员,特别是秦腔旦角演员?

苏凤丽:关于必然与偶然,哲学上讲没有绝对的偶然,也没有绝对的必然,我的成功——更准确的说是《锁麟囊》的成功——同样如此。偶然的部分是选择了这出戏、吴复兴、李学忠等老师的加入、在这个浮躁的年代和圈子里我们走了一条非主流的路,但更要看到的是必然——我对秦腔艺术的专注和积累、对程派艺术多年的偏爱、观众被大量不好的作品"毒害"迫切需要好作品……如此说来,我想这种成功更多是必然。

我觉得自己应该算是一个投石问路之人,而且这一步踏准了方向,当然会沿着这条路走下去,而我的成功应该也会起到一个示范作用,会有更多的人朝这个方向走。其实戏曲名家之间的相互学习借鉴并不是一个新命题,越剧大师袁雪芬就向程派学习;河北梆子演员向评剧学习;前一段时间从微博上看到香港粤剧名伶汪明荃向越剧名家茅威涛学习《梁祝》;甚至各艺术门类之间,千百年来也在不断的学习借鉴。

我们不仅要继承技艺,这种学习的理念和方法也应继承下去。

说到继承与创新,我也有一些想法。当前在剧目创作方面,其实说的更多是创新,创新当然是好的,"四大名旦"中的梅、程不就是通过创新取得了巨大的成功,奠定了地位,然后又一代代积淀为传统的?但优秀的创新者哪一个不是先做好了"继承"?创新要在继承的基础上,有根才有叶,有源才有流,如果创新的条件不成熟,不如先做好继承。

所以我认为《锁麟囊》更应被关注的是它的继承,它所继承的秦腔传统和程派神魂,而不要只看到它移植改编这种形式的"新",况且这种所谓的"新"一点儿也不新,早在上世纪六、七十年代,样板戏就被几乎所有的地方剧种所移植。

于涛:我本人持一个比较悲观的论调——戏曲是一种没落的艺术,特别是地方剧种,早晚会成为一种"博物馆"艺术。你有什么看法?或者能否用你的认识为我描绘一幅希望存在的美好图景来驳斥我的短视?

苏凤丽:很遗憾的对你说,我不仅不能扭转你的看法,也许听了我的想法你会更加悲观。之前咱们一直在说我拿到"梅花奖"后的幸福,但事实上我没有完整的表达我的感受。怎么说呢?应该是"冰火两重天"。"冰"从何来?——步子已经迈出、影响初有显现、前路尚不明朗的文化体制改革。

我不是要跟中央和省上的战略决策唱反调,我赞同改革,也确实存在着吃"大锅钣"的懒人。但改革就是要一棍子打死,一下子剥离吗?难道不是应该先培育市场、培养人才,再把本就薄弱却对社会主义文艺事业起着重要作用的文艺院团扶持上路吗?现在前路未明却后路已断,拿出壮士断腕的勇气但是否能承受断腕的后果?或者估计有误,断的其实是"头"呢?就拿我们团来说吧,一些正处在黄金年龄的中年演员为保住身份已退休,年轻演员还顶不上来,青黄不接、断层断档的情况已非常严重,今后的演出谁能配戏?连中国剧协主席、梅花大奖获得者、京剧大师尚长荣先生都说"自己虽优秀,但我一个人演不了《回荆州》啊!

"这就是说,一出戏的搭配和整体阵容非常重要,百花吐艳才是春色满园。

阵容都不齐整如何保证演出质量?质量难以保证观众如何能够满意?观众不满意谁看你的演出?——送票可能都不来——院团推向市场后怎样生存?生存对于省级院团都成了问题,市级、县级又怎么办?打个比方,有人要订做景德镇官窑瓷器,提出器型要如何优美、纹饰如何华丽、釉色如何明亮,但实际情况是,窑址已经消失了,手艺已经失传了,那些要求附于何处?

改革的目的是越改越好,喜爱、参与的人越来越多,文艺事业越来越兴旺、红火。只有科学、理性、慎重的改革才能达成这个目标。特别呼吁政策制定者能认真考虑这个问题,找出真正适合国情和省情的方案。

于:你成功的让我更加失望。四大名旦、常香玉、袁雪芬、严凤英、新凤霞那个大师辈出的戏曲的黄金时代已经一去不复返了。

苏凤丽:对戏曲演员来说,那确实是黄金时代,他们不象我们遭遇到了这么多文化种类、娱乐方式的冲击,那时的观众对戏曲可以说是饥渴的,而那时的名家们身边都有"智慧团"为他们做全面的规划。我们现在是夹缝中求生存,全凭着热情和热爱在坚持。幸亏有一群人还在坚持着,一个人的坚守是品德,一群人的坚守是力量。希望这份珍贵的力量能帮助我们克服难关。

于涛:通过这次详谈,我看到了你的平和、自然、淳朴、善良、不安、脆弱,让我们以最真实的坦露自己结束这次对话吧,告诉我你在艺术追求中最大的困惑是什么?

苏凤丽:困惑有不少,有一个比较大的就是很难平衡。家庭、单位和艺术追求三者,好像总是有些顾此失彼,很难做到兼顾。此外,还觉得自己欠缺的太多,想获得更多提升,希望能充充电,但学习势必会影响到照顾家庭和服从团里的各项安排。不过我很庆幸我有很好的家人,他们给了我巨大的支持,真诚的谢谢他们。也要谢谢每一位帮助过我的人。

现在都在说中国梦,每一个人的梦都实现了中国梦也就实现了,同样对戏曲人来说,我们的戏曲梦实现了,中国梦才算实现。尽管迷茫,但我愿意相信终有一天会梦想成真,我也愿意为此付出所有努力。

结语:没有人能脱离时代,没有人能预测未来。如果说萌芽于先秦,成形于汉唐,成熟于宋元,繁荣于明清的戏曲艺术将在21或者XX世纪最终消亡,那它也已在数千年的中国历史上画出了浓烈璀璨的粉墨重彩,如同天青色的汝瓷,俊逸的明代家具留存于人类美的殿堂之中。况且远未到那天,有着挚爱舞台的苏凤丽们,有关忧其如我的鼓与呼者,更有着不舍琴鼓的票友戏迷,戏曲的另一次辉煌也许会在某日不期而至。