蒋光慈文集 革命文学“拓荒者”蒋光慈的爱怨病逝

读蒋光慈与宋若瑜的恋爱通信集《纪念碑》,即被二人在黑暗年代追求爱情之火炬的激情所感动。蒋光慈从1925年与宋若瑜正式恋爱结婚,到1931年病逝。在这短短的六年内,蒋光慈的创作进入巅峰,成为革命文学的拓荒者,同时也遭受了党内左倾路线对他的极大打击。蒋光慈的这一段生命最浪漫、最辉煌,也最矛盾、最痛苦。

97封情书铭刻爱情纪念碑

蒋光慈与宋若瑜的通信集《纪念碑》是1927年11月由上海亚东图书馆出版的。这本书分上卷下卷,上卷收集了宋若瑜写给蒋光慈的57封信,下卷收录了蒋光慈写给宋若瑜的40封信,合起来为97封。蒋光慈在序中写道:“我俩所通的信当然比现在所印行的数量要多些,但是因为有很多的信都遗散了,无从收集,只得仅限于此了。”

《纪念碑》中的通信时间是1924年11月3日至1926年9月15日。但1925年才是蒋、宋的爱情年。起初,他俩的恋爱信含有“精神恋爱”的成份。宋若瑜在信中一再表白:“我很相信我俩是精神上的知己朋友”,“我认为精神之爱是真正的高尚的很有趣的爱”。

但随着通信数量的增加,特别是二人互相寄送照片之后,两个人很快进入恋爱角色,爱情也在不断升温。虽未谋面,二人就互相倾吐爱慕之情。

蒋光慈在7月14日的信中写道:“我最亲爱的妹妹!你心目中现在只有一个我;你知道我除了你之外,谁个还能在我的脑海里有一个位置呢?我现在也真是有点恋爱狂,不知为什么这般地爱你,总想你能与我在一块!

”宋若瑜也在回信中回应:“哥哥!你是我唯一的爱人!你是我唯一的神交知己!世界上只有你可以安慰我,我怎能不刻刻把你放在心里?”在蒋光慈的一再请求下,这年夏天,宋若瑜终于与他在北京会面,从而正式确定了俩人的恋爱关系。

1926年7月中旬,神恋6年的蒋、宋终于在上海结婚了。可结婚仅仅一个月,宋若瑜的肺结核病就被检查出来。蒋光慈得知这种病的危险性后,就决定全力挽救爱妻的生命。8月中旬,他将宋若瑜送入位于庐山的牯岭疗养院。但当时中国的医疗条件,是无法治好这种传染病的。宋若瑜住院才两个月,便于1926年11月6日在牯岭病逝,时年仅23岁。

宋若瑜的死给蒋光慈留下了巨大的悲痛。他们生活在一起的时间虽然很短暂,但相互间的恋情是刻骨铭心的。在宋若瑜死后周年的祭日,蒋光慈决定将二人的通信整理出来,印成《纪念碑》一书。

蒋光慈在此书中的序中写道:“我曾幻想与若瑜永远的同居,永远地共同生活,永远地享受爱情的幸福。但是在这一生中,我统共只与她同居了一个月,短促的一个月!哎!这是她的不幸呢还是我的不幸呢?我陷入无底的恨海中,我将永远填不平这个无底的恨海。在此填不平的恨海中,让这一小本书的集子作为永远不灭的纪念碑吧!”

《纪念碑》的出版,在当时引起强烈反响,成为那个时代男女青年冲破封建羁绊追求自由恋爱的旗帜。

革命文学拓荒者遭受精神重创

1930年10月20日,患病的蒋光慈被“左联”党组织在当时的《红旗日报》上宣布开除党籍。

蒋光慈是于1922年12月在莫斯科东方大学入党的,是中共旅莫党组织早期党员之一,当时,全国党员总数不足300人。1924年,蒋从莫斯科留学返国后,执教于共产党创办的上海大学。

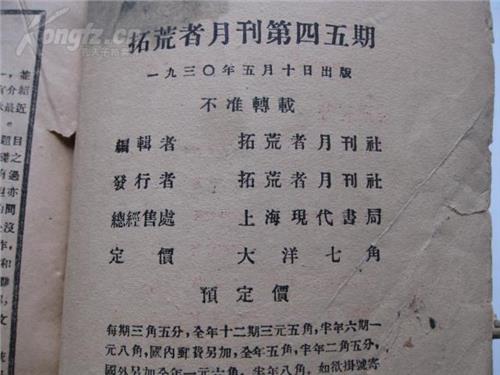

1927年冬,蒋光慈发起成立太阳社并主编《太阳月刊》,当时,中共临时中央政治局负责人瞿秋白曾专程到会祝贺,将其视为共产党领导下成立的第一个文学团体。1930年,蒋光慈与鲁迅、夏衍、田汉等人组织成立左翼作家联盟,主编“左联”机关刊物《拓荒者》。可以说,他为党的文艺事业是做了大量工作的。

作为一位革命作家,蒋光慈最大的贡献是在中国共产党成立初期就迅速创作出革命内容的文学作品,最早打出了革命文学的旗号。1925年,蒋光慈出版了诗集《新梦》,这本诗集是他在莫斯科留学期间写作、回国后出版的,他在自序中喊道:“用你的全身、全心、全意识——高歌革命啊!

”为这本诗集作序的人是与陈独秀齐名的新文化运动领袖高语罕,他在序中称蒋光慈是“革命的诗人,人类的歌童”!

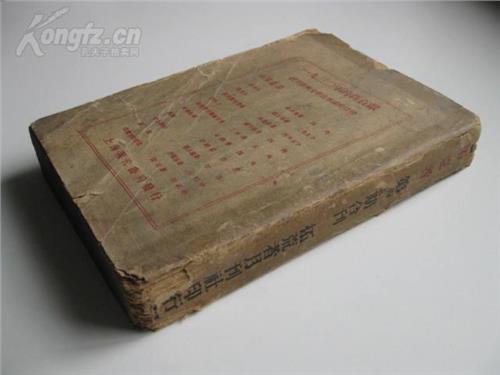

《新梦》以其全新的革命内容震人心魄,被评论界称为是“一颗爆裂弹”,是“中国革命文学的开山祖”,蒋光慈也因此被称为是“新诗界的一位巨子”。1926年出版的《少年漂泊者》则是书信体形式,作者以自己的生活经历为原型,展示了那个年代一位青年追求光明、追求革命的心路历程。

该书一出版,就轰动了上海滩,震动了全中国,成为“革命时代的前茅”,成为那个时代的经典作品之一,从而奠定了蒋光慈“革命文学之师”的地位。

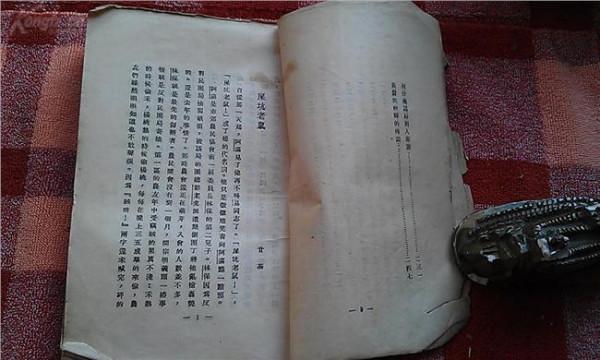

宋若瑜病逝后的1927年,蒋光慈还写作了纪实中篇小说《短裤党》,这部小说是由当时中国共产党领导人瞿秋白定题命名的,在中国第一次反映了共产党领导下的上海三次武装起义,不仅塑造了一群工人形象,还把党的领导人和党的会议写进了书中,据时任中宣部秘书郑超麟回忆:《短裤党》中陈仲德即陈独秀,杨直夫即瞿秋白,鲁正平即周恩来……当然,由于当时的特殊环境,作者不可能将这些共产党员精英直呼其名。

但蒋光慈如此迅速、如此果敢地记载中国共产党人和工人阶级的革命史,可谓中国纪实文学或报告文学的开山之作。

但是,就这样一位满腔热忱歌颂革命的人,却不能为当时的左翼阵营所容纳,并最终以开除党籍方式而被驱逐。这不能说不是中国革命文学界最早的悲剧。

有感于革命营垒对蒋光慈的围攻,郭沫若当年曾经评说道:“在把他对于结核菌的抗斗力减弱了的一点上,‘围骂’怕也是相当奏了一点功效的。我眼睁睁地看着文字在杀人。‘浪漫’、‘才子’、‘诗人’、‘标语’、‘口号’、‘洋八股’……这些字眼如用罗马字写出来,都有guilLotine(断头台)的发音。”

诚如斯言,革命营垒里的“左倾主义”、“宗派主义”、“教条主义”等杀人利器像结核菌一样把蒋光慈逼近了死亡的边缘。

传染病恶魔

给了他致命的一击

宋若瑜虽然病逝了,但她却把结核病菌传染到了蒋光慈身上。

大约在宋若瑜死后不到两年时间内,蒋光慈被染上了肺结核就转移为肠结核,因为他当时已常常出现胃部疼痛的感觉。这时的蒋自认为自己打过防痨针,不可能再产生结核病,便认为是患了胃病。既然自己怀疑是胃病,专家名医也诊断为胃病,蒋光慈自然更加相信自己是得了胃病,从此就把身上的病当作胃病来医疗了。

蒋光慈不知自己是结核病,他难耐一个人生活的寂寞,也想获得一个正常人感情上的滋润和生活上的照顾。1930年初,就是在这种心态下,经戏剧家田汉介绍,他和小他近10岁的南国剧社演员吴似鸿认识并很快同居了。也正是这场新的婚姻,加速了他接近死神的进程。

蒋光慈是1930年夏天被诊为肺结核的。既然确诊了,就应该抓紧治疗,可蒋光慈为什么不住院医疗呢?细究起来,主要有两个原因,一是他当时正在写作《咆哮了的土地》,这部反映农民革命和农村武装斗争的作品缠绕着他的笔端,使他无暇医治;再一个原因就是经济拮据,由于他和鲁迅一样成为国民党的主要通缉对象,上海各书局都不敢出版他的著作,致使靠稿费生存的他一下子便中断了经济来源。

1931年7月,熬不住身上疼痛的蒋光慈在吴似鸿的劝解下,终于借钱住院了。可其实,他的肺结核和肠结核已进入二期,他的左肺透视拍片,已看到小碗大的黑洞。按说,结核病可以通过外科手术治疗,可此时的蒋骨瘦如柴,已经不能开刀了。

在收到病危通知后,蒋光慈坦然面对死亡,他叮嘱朋友:自己的版税,一半给父母,一半给妻子。这份遗嘱,也算是他对自己家人的最后交代。经历了一个多月的剧痛折磨,1931年8月31日凌晨,蒋光慈在黎明前的黑暗中静静地死去,享年仅30岁。

蒋光慈像一颗猛烈燃烧的火球,把火焰照亮了中国黎明前的上空,可他自己却迅速陨落了。但是,他的革命精神,他的文学作品却像不灭的火炬,永燃在中国的文学史上。