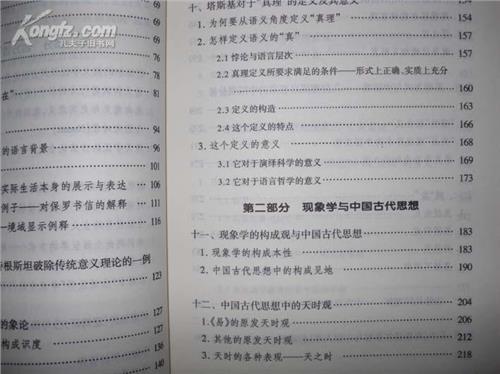

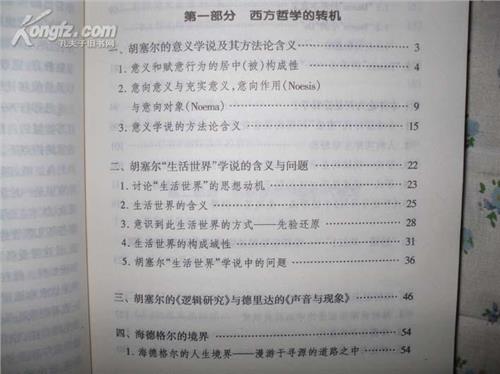

张祥龙现象学 张祥龙:从现象学到儒家 回望中国哲学

出国以前,张祥龙已经对中国古代的哲理有着比较生动的体会,而他感到海德格尔思想能够把自己对老庄的体验更好地展现。这在他的求学经验中也得以确证。但是,学了现象学以后,张祥龙不单是解释老庄,他开始通过现象学再回头看中国哲学。

张祥龙

张祥龙说,作为一个现代中国人,我们在某种意义上要从西方回到中国,从现象学回到儒家,从异域回到家园。但是这个回返,根本不是按照什么现象学的原则来规范儒家,而是找寻一条经验之路重新进入儒家。而一旦真正地进入儒家,就会被儒家的文献生命、儒家的原初经验所转化、所感染,儒家也就逐渐逐渐开始复活。到了这个时候,已经看到过的哲理就都不够了,不够活泼、原发、深厚。

在张祥龙看来,现象学的方法就是所谓热思的方法。而热思不是形式化的方法,热思本身就有内容,只不过这个内容还没有对象化,它以正在进行中的经验为内容。虽然它不能归为那些生活的对象化内容,但它毕竟是生活化过程、生命化过程。现象学深深地植根于也从根本上归属于人生经验,各种各样的人类经验。

通过现象学来阐释中国古代思想,是否存在曲解呢?张祥龙坦言,他的起点在于:亲身体会到了现象学非对象化、非观念化的见地,看到了人类经验根底处的纯境域性和热思性。到了现象学,西方哲学确实发生了方法上的重大改变,热思进入了主流,并且非常自觉。

但热思能否穿透古今、中西的天堑呢?西方哲学史上由冷思构造出的那些概念体系,像柏拉图主义、笛卡尔主义、黑格尔主义,特别硬地体现了西方的特点。中国古代从《易经》开始的思想方法,则以变易中的不易、简易为特征,它非常地柔,与时谐行、随境而化。而现象学也是强调非观念化的、随境而变的、柔性的、具有内在时间性的思维方式,这就与中国古代思想相通。

大家都不可避免地受到了西方的影响,没有人敢说自己现在的理解完全依照古人的方式而进行。所以张祥龙认为,最后还是要看解读本身,哪种解读让人感受到古老思想仍然具有活力,甚至被揭示得更清楚、更有趣、更可领会,更能帮助人们应对当今和未来的问题。

他举例说,把老子的道讲成实体,讲成宇宙的总规律,更能显示道的原本含义吗?还是通过现象学,把老子的道理解为一种原发的意义生成结构更合适呢?惟有百家争鸣,最终由整个时代的体验、后来者的体验加以判定。

无论怎样,张祥龙确实感到,在现有的历史情境下,就他个人的求学经历而言,在他个人能理解的范围之内,从现象学的角度来理解道家、儒家、佛家、兵家等等,相比于凭借西方传统的概念化方法去理解,来得更有趣、更丰富、更有活力。对于张祥龙而言,“完全是人生际遇本身把我带到了那个地方,而我自己的身心体验向我展示了那样的生命力。”

并非大家都从西方哲学来解释中国思想,就一定面临同样的困境和问题。就像当时来到中国的宗教有景教、伊斯兰教、印度教、耆那教、佛教等等,最后只有佛教大乘的般若中观和中土化的心识论真正感应了中国古代的哲人、士子,开创出中国佛学,那是因为这些思想和中国古代的思想有因缘。

从遥远而陌生的国度和民族传来的哲理,与本土思想肯定会有重大区别,关键是要同中国古代的话语和思路相接。同时张祥龙又强调,他从来都没有讲过,通过现象学来解释中国古代思想最为恰当或者唯一适用。

就西方哲学传统来说,柏拉图的理念论里没有时间,也没有原初的构成境域,他会把《周易》那种变易的思想放在现象界,而不是存在界。西方哲学出于西方文化和西方语言的主导特点,对柏拉图主义及其变种有一种亲和力,一直到现在都是这样。甚至胡塞尔和海德格尔揭示出的非实体主义、非主体主义、非对象化的原境域的思想中,也有它的某种影响。

通过缘构成视域理解终极实在,恰恰不是西方文明的主流特点,而是泰勒斯、赫拉克利特等一些哲学家发现的另一种哲学的方式。这种思想在黑格尔之后,逐渐成为西方欧陆哲学的主潮。尽管如此,张祥龙并不主张,这样一种思想是人类思维的普遍结构。但是要理解人类的本性,这是一个非常重要的提示和指标,它并不像“人类是理性的动物”“人类是会使用工具的动物”那样自称普适,它的非特殊性,寓于可能性而非绝对的确定性当中。

原本的时间构成境域不能被看作一种普遍化的观念本质,因为从这儿出发,不同民族的思想能够结出不同的果实。在西方,这种思想的自觉仅是一个支流。可是在中国,《易经》和《易传》在“变易”中求“不易”、求“简易”的思想,恰恰成为了主流。

西方关于这种动态化、境域化的思想,真正从哲理上集中探讨还是在十九世纪下半叶以后,想要形成一个丰硕的传统,时间还太短。而且,西方传统哲学在两千年里获得主导地位绝非偶然,是西方的语言培育出了西方主流的思想方式,而这种思想方式参与造就了西方近现代的科技大潮。

此潮流的最新进展如认知科学又在鼓动这种思想方式的现代表达,让早已过气的一些思想如逻辑经验主义、物理主义或具有相似品质的思想回潮。

接着以上所述,张祥龙指出:西方的主导哲理是广义的柏拉图主义、笛卡尔主义,《理想国》不要家庭,共产主义仍然不要家庭。这一头一尾,说明了西方的传统:追求普遍性、实体性的知识形态、存在形态和政治形态。像家庭、礼乐、孝,在他们看来带有强烈的经验性、特殊性,最终会在历史进程中被淘汰,或者虽然存在,也用不着关注——家庭只是人类繁衍的一种工具或社会单位而已。

张祥龙特别关心的是,为什么西方现象学没有发展出对孝的看法?在海德格尔的《存在与时间》中,缘在不是实体化的主体,但在缘在真态的存在中,他是完全个体化的,他面对他自己的死亡,他的良知向他自己呼唤,最后他独自做出决断,打开了理解他人生的时间视域。

好像人类只有面对自己的无、自己的生存可能的不可能性(死亡),才能够达到最深的领悟。海德格尔所受的教育和他的个人经历、宗教信仰,使他感觉到惟有如此才能更原本地理解人生和世界。

可是在儒家看来,人类最深刻的经验不一定是朝向自己的死亡。在某种人类经验中,亲人的死亡更致命、更虚无。因此,海德格尔的时间观本身就有问题,他以个体真态经验揭示的将来为重心,而没有把过去、当下、未来的交织视为时间的生命所在。总之,现象学没有把亲子与孝悌当作原发的人类现象,没能发现孝对于理解人生和世界有着多么根本的作用。

张祥龙说:西方的主流是追求超越经验的普遍性,于是忽略人生经验,家庭也就成为一个哲理盲点。而中国古代是以变化、以生存境域为思想前提,在变化中理解变化,所以能在变化中知几。几,就是极微小的、还未成形的变化,显示着变化的动态结构和变化的样式。哲人知几,就能够在它还没有被对象化的时候,前知其未来的发展趋向。而人生最重要的现象,人生无常、生老病死等等,其中有一个天然的几微结构,那就是家。

汉语言的特点引导着中国人看重变化和情境,因为汉语没有那些形式上的语法指标,只能依靠语境使得意义明确。这样,中国人就敏感于语境中构成的动态结构,而家庭是人类经验中一个特别突出的原发现象,所以我们从一开始就看重家庭,认为家庭是人生的意义所在,并且中国又由于语言造成的思维方式,能够看出家庭的哲理含义。所以,中国至少从周公制礼作乐开始,就把自己的思想根基、哲理根基扎在家庭里了。

同时张祥龙也看到,虽然都是在变化中通过热思得到真理,中国也不是所有流派都这么看重家庭。道家看重人和自然的关系,法家看重政权中的法术势结构,而将家庭提高至整个学说的根基,以孝悌为所有德行的起点,推崇“亲亲而仁民,仁民而爱物”,就惟有儒家。

在华夏哲理的大背景底下,儒家特别看重人际的情境和家庭的源流。儒家认为,像道家那样直接以个人的身心修养为起点,脱开家庭来理解天道,就还不是一个完整的人,还不是完全活生生的人类经验。儒家后来在中国文化中占了主流,不是历史的偶然,是因为这个哲理在中国文化的土壤中得到了重大的背景支持。

起先,张祥龙认为儒家、道家、佛家同样处于境域构成的思想视野中,各有千秋。但是随着近年来关于孝的思考渐深,他逐渐趋向于把儒家所占有的那个优势,置于哲理的最深处。他说:就揭示人生最根本的原初构成的时间境域、意义机制而言,如果我们认为这个境域是有生命质地的,而不只是某种理解的结构与形式,那么儒家从哲理上更完整也更深刻。

张祥龙认为,造就我们这种人类的意义生成境域,倾向于构成孝这样一种意识。孝具有先天性,其根基就在原本的时间性运作中,表现为代际的时间关系。人类的时间意识能够深长至这么一个地步,让儿女长大以后感受到父母曾经为他们做过的事情。

过去承受的恩情和当下、未来要做的事情,有着如此内在的联系,以至于我们要回过头去报恩。张祥龙相信,这样一种内时间意识的形成与孝的形成是同步的,所以孝意识不只来自文化和教育,它植根于人类形成自身包括语言能力之时那种时间意识的进展。

在张祥龙看来,所谓意义有三个层次:一是原意义。像结构主义所讲的,只要有区别,意义就出现了。有区别的地方就有原意义,比如阴阳的区别,就已经有意义了。这个原意义是境域化地被匿名构成,它完全没法对象化,我们完全说不出来它是什么。

二是可说出的,哪怕是以非常境域化的方式展现出来的那种意义。它通过某个意义潜构架产生,可以是完全非对象化的,但是我们已经感受到了,它已经在场了。乐与诗感动我们,不是靠着那些可对象化、可指称化的意义,而是通过前对象化的东西。

比如王国维讲的“境界”,它已经有了,相互有别,但是无形,不可充分对象化,一旦被规定反而会消散,却可以通过意象、作品被感受。第三种意义则落实到了对象,我们能说出它是个什么,它是观念、概念或对外在对象的指称,甚至不少人会把那个被指称的外在对象就当作意义之所在。

胡塞尔对于内时间意识流造就的权能性和凭借它实现的意向性行为的展示,海德格尔对于存在、存在者的区分,都在揭示这么一个从源到流的意义层次、存在层次或意识层次。

海德格尔阐发的缘在不是一种主体,所以他讲缘在的两个属性要结合起来看。缘在的第一个属性是“去存在”(Zu-sein),在去存在当中赢得自己的存在(Sein),它没有现成的可以观念对象化的本质来坚守,是完全境域化的。

跟这个特点不可分的第二个特点,就是每当去存在而形成的这个缘在,有一种时机化的自我认同性(Jemeinigkeit)。“Je”充满时间感,指一个不确定的“某时”或“那时”。到那个时候的我就有那个认同:无论我怎样去存在,最后都会把它认同为我的历史。为什么呢?因为人从根底上是一个时间的存在者,它的过去、现在和未来从根本上相通,并不是说我去存在以后,这个已有的存在就完全消失在过去了。

张祥龙举例说,刚生出来的孩子和母亲(父亲)就是一体的,那是身心未分的一体。仁就是母亲(父亲)和我,我本身因她(他)而成,她(他)也因这被动之我而成为母(成为父),在源头处还是互补对生。如果人有起点,那就在这儿,在最天然的亲子关系、家庭关系中,在孝悌里。这正是“天命之谓性”,天的运作就是人的本性,境域本身发动的原构成造就了人。